Cette situation s’explique principalement par un printemps particulièrement humide, qui a permis aux graminées de se développer au-delà des stades où leur maîtrise reste encore possible. Les conditions humides ont également favorisé la germination tardive d’autres graminées, qui se sont ensuite bien développées. Pour limiter leur implantation, une intervention dès l’automne est vivement recommandée. Une lutte efficace à ce stade permet en effet de freiner l’installation de nouvelles graminées, tout en facilitant les traitements de printemps, en particulier contre les adventices vivaces à larges feuilles. De manière générale, certaines pratiques culturales comme l’entretien des bords de parcelle, les faux-semis répétés ou un labour préalable au semis s’avèrent efficaces pour réduire la pression des adventices. Cet été, un déchaumage avec Roundup PowerMax a d’ailleurs montré une bonne efficacité sur les graminées.

Les conseils de l'experte

Quelle stratégie adopter pour un désherbage efficace ?

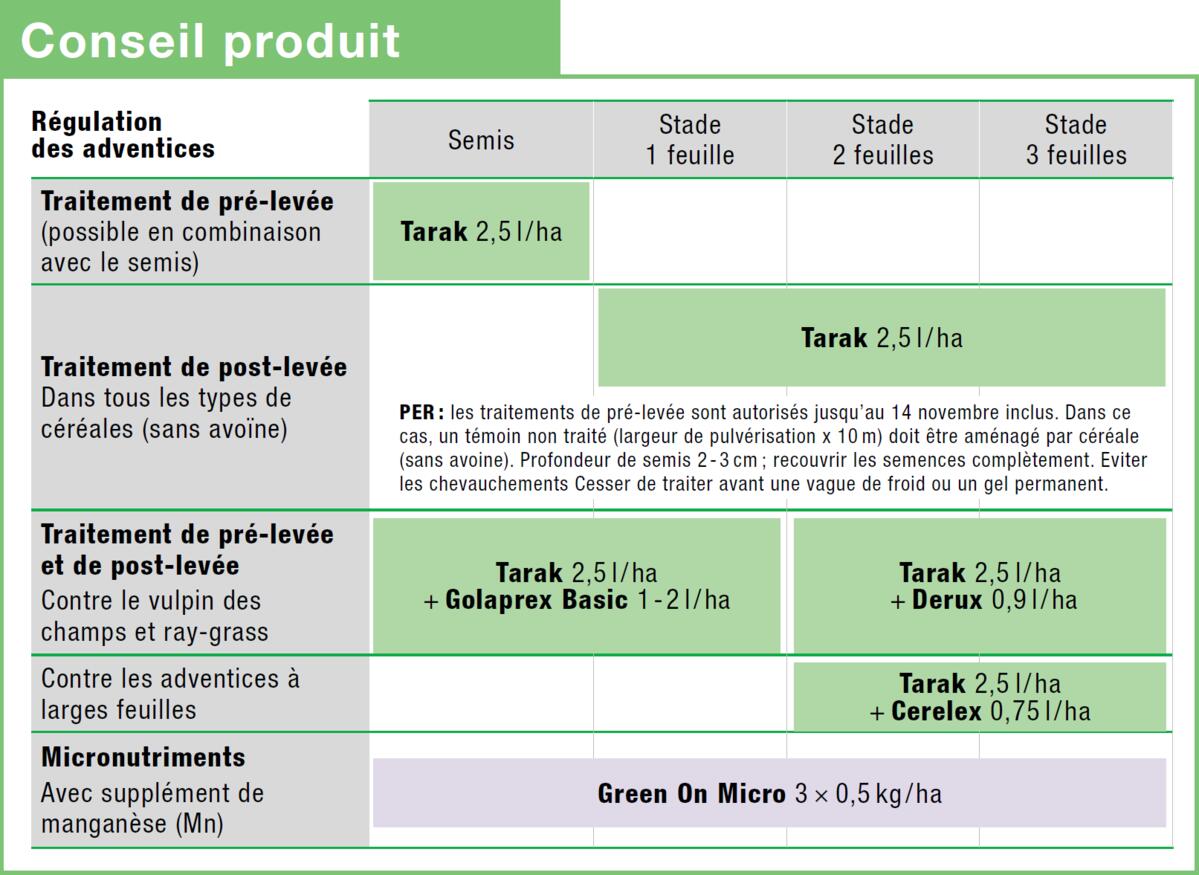

La clé d’un bon désherbage repose sur une bonne connaissance de ses par-celles. Il est essentiel d’identifier les zones à forte pression adventice pour les intégrer dans une stratégie adaptée. Le vulpin des champs et le raygrass, en particulier, demandent une approche ciblée et efficace, reposant sur une combinaison d’herbicides bien choisie. Le produit Golaprex Basic peut être utilisé à des doses variables, de 1 à 2 litres par hectare, selon la nature du sol et le niveau d’infestation. Adapter la dose en fonction des conditions spécifiques permet d’optimiser l’efficacité du traitement.

Quel est le bon moment pour traiter ?

L’idéal est d’intervenir le plus tôt possible, pour peu que le sol soit assez humide pour assurer l’efficacité des herbicides. Il convient cependant de rester vigilant avec les traitements réalisés le matin, notamment en présence de rosée : ils peuvent entraîner des chloroses marquées, voire des brûlures des feuilles. Il vaut généralement mieux traiter dans l'après-midi ou en fin de journée, lorsque la cuticule des céréales est plus épaisse. En effet, cette résistance naturelle réduit le stress causé par les herbicides et limite les risques de phytotoxicité.

Quel est le rôle du magnésium (Mg) et du cuivre (Cu) ?

Le magnésium joue un rôle clé dans la résistance des céréales aux maladies et au froid. L’orge d’automne nécessite généralement moins de cuivre que de magnésium, mais un apport en cuivre reste essentiel, à adapter selon les besoins de la plante. Le cuivre intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques et processus métaboliques. Il possède aussi un effet fongicide naturel et contribue à améliorer le rapport cellulose / lignine, renforçant ainsi la structure des tissus végétaux.

Clara Jodar, Product Manager Stähler Suisse SA