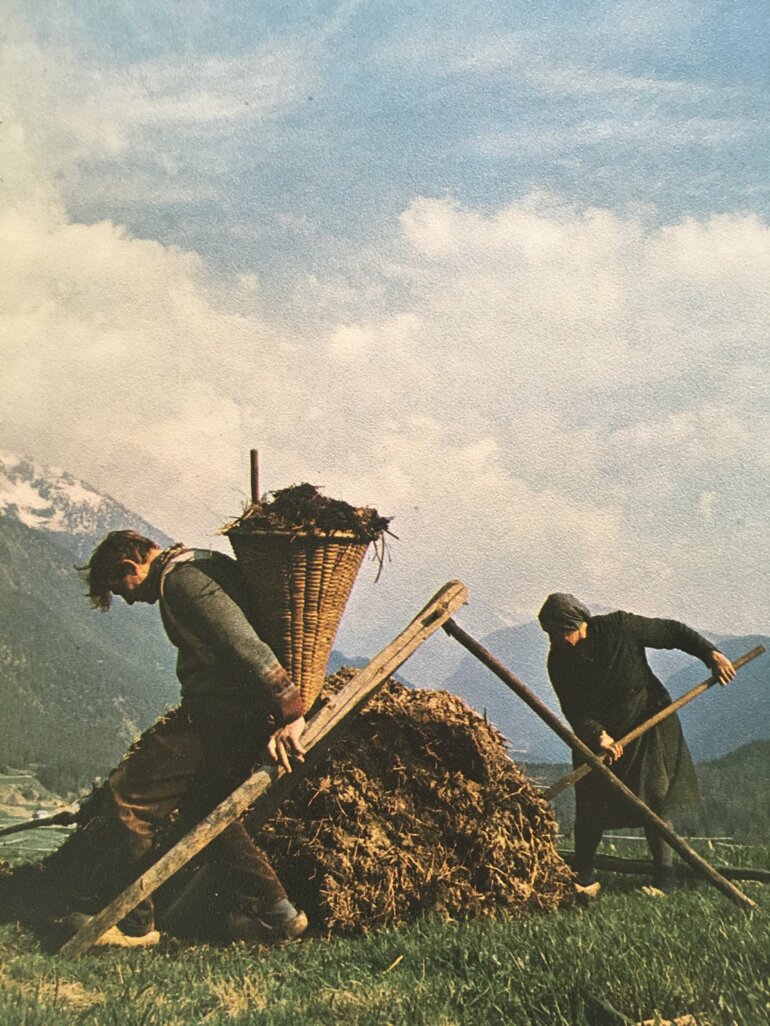

En Suisse alémanique, lorsqu’une affaire est définitivement réglée, il est coutume de dire : « Der Mist ist geführt », littéralement « le fumier est évacué ». Jusqu’à une période récente, l’épandage du fumier était un labeur exigeant, comme le montrent certaines photographies d’époque. Surtout en agriculture de montagne, puisque l’usage d’engins y était compliqué, le fumier était tracté à la main au moyen de luges ou à l’aide de treuils sur le lieu d’épandage ; l’usage de hottes était également assez courant. C’était une entreprise épuisante, mais à l’époque, c’était le quotidien. Le fumier était ensuite déchargé à la main ou étalé avec une fourche à fumier, ce travail de répartition de petits tas homogènes constituant l’une des corvées journalières. C’est vers la fin du XIXe siècle que sont apparus les premiers épandeurs à hérissons, généralement tractés par des chevaux.

Un épandage « détonnant »

On raconte que deux paysans de Suisse centrale, occupés à la pénible tâche de l’épandage du fumier, se sont laissés convaincre par une idée de touristes américains en randonnée : ces derniers leur proposèrent de s’épargner la tâche ingrate et d’intégrer au fumier du chlorate de potassium (explosif) permettant ainsi de le répartir sans effort sur tout le terrain. L’expérience se révéla bel et bien… explosive, mais sans pour autant offrir le résultat d’épandage attendu.

La fin du tas de fumier

La technologie a là encore fait évoluer de façon significative le travail agricole. Dès 1950, les épandeurs de fumier sont devenus monnaie courante. Aujourd’hui, un épandeur moderne supporte un chargement de 7 m3, et peut épandre le fumier rapidement et n’importe où. Les nouvelles étables à stabulation libre intriguent parfois les passant·es, qui demandent alors où se trouve le tas de fumier. Et lorsque la réponse est qu’il n’y a pas de fumier, ils secouent la tête, incrédules, peinant à croire qu’un puissant mélangeur transforme, avec un peu d’eau, toutes les bouses de vache en engrais liquide, lequel est ensuite épandu avec précision sur les champs grâce à la tonne à lisier.

Presque un artisanat traditionnel

Il y a à peine une génération, un tas de fumier joliment « tressé » faisait la fierté de tout paysan et servait aussi de carte de visite. Le fumier était empilé de façon à ce que, vu de côté, il ressemble à une tresse. Mais l’esthétique n’était pas la seule motivation : cet art du « tressage » permettait de bâtir des tas de fumier hauts, aux parois presque verticales. Cela était possible parce que les brins de paille étaient alors plus longs. Les tas de fumier se trouvaient le plus souvent derrière ou à côté de l’étable, où il mûrissait par fermentation, chauffant et se décomposant. Le but était d’obtenir un engrais bien décomposé, mais conservant encore une bonne structure. Dans la pratique, le fumier était souvent stocké provisoirement dans l’étable (fumier d’hiver) et épandu seulement au printemps dans les champs. Aujourd’hui encore, les agriculteurs·trices restent attachés à l’idée qu’un fumier bien stocké et décomposé est gage de qualité.

De précieux éléments nutritifs

« Un paysan sans fumier, c’est comme un aubergiste sans bière », dit-on depuis longtemps dans les campagnes, selon un proverbe transmis à l’école agricole de Kirchberg vers 1950. Le fumier contient en effet de précieux éléments nutritifs comme l’azote, le phosphore et le potassium, indispensables à la croissance des plantes. Pendant le stockage, les micro-organismes décomposent ses composants organiques, transformant ainsi la bouse de vache en un précieux engrais. Alors qu’un fumier frais met du temps à libérer ses nutriments dans le sol, un fumier bien composté est assimilé plus rapidement par l’humus. Quoi qu’il en soit, les plantes des prairies ne disposent immédiatement que d’une petite partie de ces nutriments : une part de l’azote doit d’abord être minéralisée par décomposition avant de pouvoir être absorbée par les plantes.

Dans le cadre de l’essai DOC (essai de plein champ de longue durée visant à comparer les systèmes de culture biodynamique, organo-biologique et conventionnelle), l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) de Frick et Agroscope à Therwil (BL) ont comparé, sur deux rotations de cultures, les effets de différentes modalités de fumure sur le sol et les plantes dans les systèmes culturaux mentionnés. Constat : l’effet des éléments nutritifs du fumier composté dépassait largement celui du fumier en tas (légèrement composté). Dans ce contexte, les propos d’un agriculteur d’Einsiedeln qui affirmait que « le fumier qui ne pue pas ne sert à rien » paraissent discutables (citation tirée d’un livre sur les travaux agricoles au XIXe siècle). Comme cela est aujourd’hui démontré, c’est bien le contraire qui est vrai : un fumier bien décomposé dégage une odeur douce, terreuse et parfois légèrement sucrée ou un peu lourde – signe d’un processus de décomposition stable et d’une bonne efficacité comme engrais.

Toilettes pour vaches

Des ingénieurs agronomes de Handskamp (une entreprise basée aux Pays-Bas) ont cherché un moyen efficace pour capter l’urine des vaches et la séparer des bouses, puisque c’est lorsque l’urine et la bouse entrent en contact que se forme l’ammoniac, un élément indésiré. Avec la mise en place des toilettes pour vaches développées aux Pays-Bas, les émissions d’ammoniac par tête de bétail pourraient être considérablement réduites. Les premières toilettes de ce type ont été mises en fonction en Suisse dans la ferme Röösli de Hellbühl (LU).

Pour attirer les vaches dans ces toilettes, il suffit d’y mettre du fourrage concentré. « La vache entre et y reçoit sa portion de fourrage. La cuvette des toilettes située derrière la vache monte et descend sous la queue de l’animal afin de déclencher le réflexe mictionnel. L’urine est récoltée et la vache peut ressortir. En fait, une vache n’urine et ne défèque jamais en même temps », expliquent les inventeurs. Petit plus : le sol de l’étable, rendu plus sec, permet aux vaches d’avoir des onglons en meilleure santé.