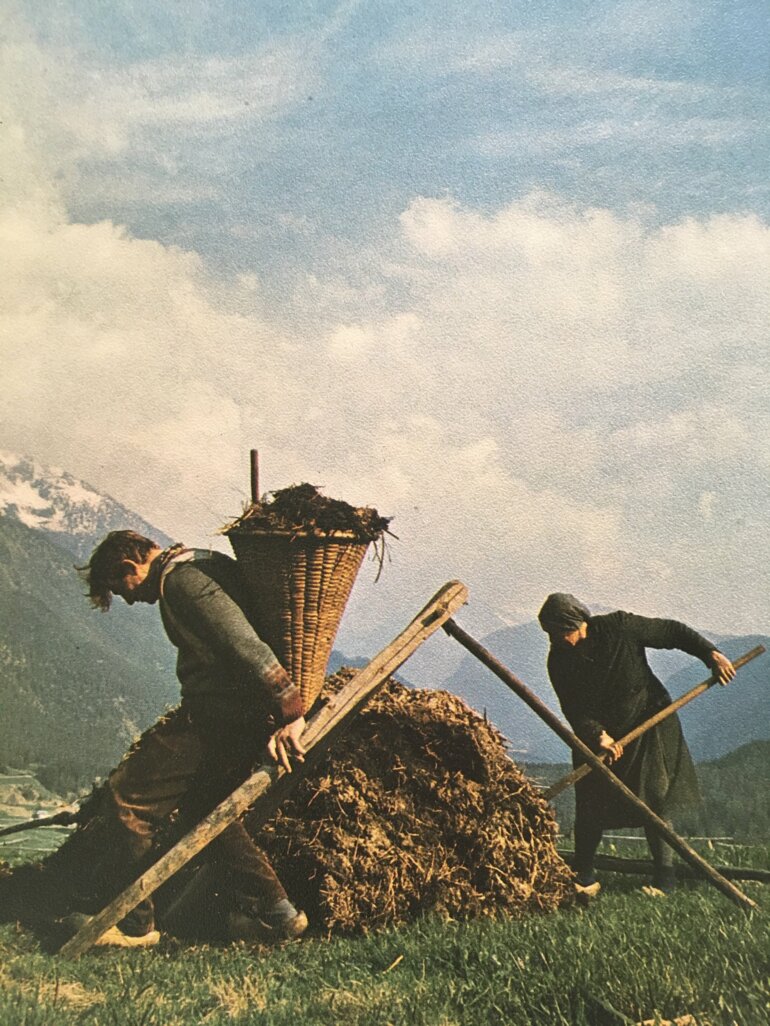

Hat sich eine Sache definitiv erledigt, heisst es hierzulande: «Der Mist ist geführt.» Vor nicht allzu langer Zeit – das zeigen alte Fotoaufnahmen – war eben dieses Mistführen noch eine echte Plackerei. Vor allem in der Berglandwirtschaft, wo der Einsatz von Fahrzeugen schwierig war, wurde der Mist auf Schlitten von Hand oder mit Seilwinden gezogen an den Verwendungsort geschafft. Auch Tragekörbe waren nicht unüblich. Dies war ein kräfteraubendes Unterfangen, aber damals Alltag. Der Mist wurde dann von Hand abgeladen oder mit einer Rückgabel abgestreut. Letztlich war das ebenmässige Verteilen von ein paar «Füederli» Mist von Hand mit der Mistgabel ein Tagwerk. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kamen dann, meist von Pferden gezogene, erste Miststreuer mit Zahnwalzen auf.

Verteilen mit durchschlagender Kraft

Man erzählt sich, dass sich zwei Innerschweizer Bergbauern beim beschwerlichen Mistzetten von der Idee eines vorbeiwandernden Touristen aus Amerika überzeugen liessen: Dieser schlug ihnen vor, sich diese Mühsal doch zu sparen und den Miststock mit Cheddite (Chloratsprengstoff) zu sprengen: So würde der Mist bequem und kräftesparend über das ganze Heimetli verteilt. Das Experiment soll, nach Probesprengung, ohne durchschlagenden Erfolg gewesen sein. Das heisst: durchschlagend schon, aber ohne den gewünschten Streueffekt.

Kein Misthaufen mehr

Die Technik hat schon lange auch hier die landwirtschaftliche Arbeitswelt frappant verändert. Schon ab 1950 hatten sich Mistzetter etabliert. Heute vermag ein moderner Mistzetter eine Ladung von sieben Kubikmetern, wo und wie immer gewünscht, in kürzester Zeit zu streuen. Es kommt vor, dass sich Passantinnen und Passanten beim Talbauern erkundigen, wo denn da – beim neuen Laufstall – der Miststock sei. Und wenn die Antwort lautet: «Hier gibt es keinen Mist.» Dann schütteln sie ungläubig den Kopf und können es kaum glauben, dass ein kraftvoller Mixer all die anfallenden Kuhfladen mit etwas Wasserzugabe «ratzeputze» in Flüssigdünger verwandelt, welcher im Güllefass einfach und verteilgenau aufs Feld gebracht wird.

Fast ein traditionelles Handwerk

Noch vor einer Generation war doch ein schön «gezöpfelter» Miststock der Stolz eines jeden Bauern und auch ein Aushängeschild. Dabei wird der Mist so geschichtet, dass er von der Seite wie ein geflochtener Zopf aussieht. Doch es ging nicht nur um das schöne Aussehen. Dieses kunstvolle Zöpfeln machte es möglich, hohe Miststöcke mit senkrechten Wänden zu schichten. Das gelang, weil die Strohhalme darin noch länger waren. Die Miststöcke waren meist hinter oder neben dem Stall zu finden. Dort reifte er durch Fermentation, wurde heiss und zersetzte sich. Das Ziel war ein «verrotteter», aber noch strukturreicher Dung. Tatsächlich wurde der Mist aber auch häufig im Winter im Stall zwischengelagert («Wintermisten») und erst im Frühjahr auf die Felder gebracht. Auf gut gelagerten und verrotteten Mist schwören Landwirte und Landwirtinnen aber auch heute noch.

Geschätzte Nährstoffe

Ein Bauer ohne Mist ist wie ein Wirt ohne Bier, soll ein überliefertes Sprichwort aus der Landwirtschaftlichen Berufsschule Kirchberg um zirka 1950 sein. Mist enthält wertvolle Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium, die für das Pflanzenwachstum unerlässlich sind. Während des Lagerungsprozesses zersetzen Mikroorganismen die organischen Bestandteile des Mistes, wodurch der Kuhdung sich zu einem wertvollen Dünger verwandelt. Bis Frischmist im Boden in Nährstoffe umgesetzt ist, dauert es – verrotteter Mist hingegen wird schneller vom Humus aufgenommen. Sofort zur Verfügung steht den Wiesenpflanzen ohnehin nur ein kleiner Teil der Nährstoffe: Teile des Stickstoffs müssen erst durch einen Abbauprozess mineralisiert werden, bis sie von den Pflanzen aufgenommen werden können.

In Feldversuchen untersuchte das FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick) gemeinsam mit Agroscope in Therwil (BL) im Rahmen des sogenannten DOK-Langzeitversuchs über zwei Fruchtfolgen hinweg die Auswirkungen verschiedener Düngesysteme auf Boden und Pflanzen (organisch, konventionell und biologisch-dynamisch). Dabei zeigte sich: Die Stickstoffwirkung von kompostiertem Mist war deutlich besser als jene von Stapelmist (leicht verrottet). Vor diesem Hintergrund erscheint das Zitat eines Einsiedler-Landwirts aus dem Buch «Ländliches Arbeiten im 19. Jahrhundert» fragwürdig. Er sagte: «Mist, der nicht stinkt, taugt nichts.» Tatsächlich aber gilt heute: Gut verrotteter Mist riecht mild, erdig und gelegentlich leicht süsslich bis dumpf – ein Zeichen für einen stabilen Rotteprozess und gute Düngewirkung.

Die Kuhtoilette

Ideal wäre es doch, den Urin der Kühe aufzufangen und ihn vom Festmist zu trennen, so überlegten es sich die Agroingenieure von Hanskamp in Holland. Wenn Urin und Festmist zusammenkommen, bildet sich unerwünschter Ammoniak. Dank dem Einsatz der in Holland entwickelten CowToilet könnten die Ammoniak-Emissionen pro Kuh beträchtlich reduziert werden. In der Schweiz ist auf dem Röösli-Hof in Hellbühl (LU) eine erste Toilette dieser Art in Betrieb.

Der Anreiz für die Kuh, in die Toiletten-Box zu gehen, ist Kraftfutter. «Die Kuh geht hinein und bekommt ihre Portion Kraftfutter. Die Toilettenschüssel hinter der Kuh bewegt sich unter dem Schwanz der Kuh auf und ab, um den Urinier-Reflex auszulösen. Der Urin wird aufgefangen und die Kuh geht wieder raus. Schliesslich uriniert und kotet eine Kuh nie gleichzeitig», erklären die Entwickler. Ein Nebeneffekt sei: Der Stall werde trockener und die Kühe hätten weniger Klauenprobleme.