En bref

- La protection douanière est, après les paiements directs, le 2 e principal instrument pour garantir les revenus agricoles.

- Un marché agricole stable dépend des facteurs suivants : production indigène, sécurité alimentaire et fluctuations des prix de certains produits sur le marché mondial.

- La valeur estimée de la protection douanière pour l’agricuture suisse est de 2,8 milliards de fr. par an.

L’agriculture suisse produit dans un environnement structurellement coûteux : structures de petite taille, exigences strictes en matière d’écologie, contexte impliquant des frais importants et topographie difficile entraînent des coûts plus élevés que dans d’autres régions du monde. La protection douanière est donc, après les paiements directs, le deuxième instrument le plus important pour garantir les revenus agricoles. Si les producteurs·trices sont les premiers à bénéficier de la protection douanière, l’ensemble de chaîne de valeur profite aussi de prix stables, contenus dans une fourchette étroite.

A marchés divers, actions diverses

Le critère le plus important pour mesurer si un marché agricole est stabilisé par des mesures ad hoc est l’existence d’une production indigène significative. S’y ajoutent d’autres facteurs déterminants, tels que la sécurité alimentaire, le degré d’autosuffisance et les fortes fluctuations des prix sur le marché mondial.

Comme les marchés agricoles fonctionnent différemment les uns des autres, diverses mesures sont appliquées, seules ou en combinaison, selon les cas : les contingents d’importations permettent de faire entrer des quantités déterminées d’un produit à un taux réduit de droit de douane, tandis que les taxes à l’importation alignent les prix des produits étrangers sur le niveau des prix intérieurs. Outre la gestion des quantités et le renchérissement délibéré, les réglementations commerciales influent également indirectement sur le marché intérieur. Il s’agit par exemple des obligations de déclaration, qui renchérissent l’importation d’un produit.

Volumes d’importation limités

Les produits issus d’une production nationale importante et essentiels pour la sécurité de l’approvisionnement sont souvent protégés par des contingents tarifaires, des mécanismes qui permettent l’importation de marchandises à des taux de droits de douane réduits. Il s’agit notamment des céréales panifiables, de la viande et des produits laitiers. Pour les céréales panifiables, par exemple, une quantité fixe de 70 000 t par année civile est autorisée. Les taxes à l’importation sont basées sur le prix de référence fixé par l’OFAG. La protection douanière est réexaminée tous les trois mois et ajustée si nécessaire.

Les contingents d’importations garantissent l’écoulement de la production suisse.

Les contingents d’importation servent de tampon aux entreprises de transformation pour compléter la récolte indigène, tout en garantissant l’écoulement de la production suisse. Cependant, si la quantité d’importation fixée n’est pas suffisante, la branche concernée peut demander à la Confédération une hausse du contingent.

Prix-seuils et droits variables

Les produits très dépendants des importations, (p. ex. céréales fourragères) sont en revanche soumis à des droits de douane variables, dont le montant est basé sur un prix-seuil défini par l’OFAG. Si, par exemple, le prix du marché mondial croît, les droits de douane diminuent afin de ne pas renchérir inutilement les importations ; si le prix du marché mondial baisse, les droits de douane augmentent. Ainsi, le prix final en Suisse reste dans une large mesure stable.

Le sucre est lui aussi soumis à un mécanisme douanier variable. Contrairement aux céréales fourragères, il n’existe cependant pas de système de prix-seuils. En lieu et place, le Conseil fédéral peut modifier les droits de douane en fonction de la situation du marché, notamment en cas de pénurie.

Gestion dynamique des importations

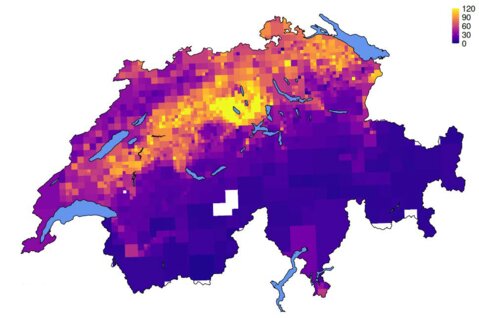

Pour les produits frais tels que les fruits et légumes, la disponibilité sur le marché intérieur varie selon les saisons. Dans ce cas, la gestion des importations est dynamique : pendant la saison de production, les importations sont fortement limitées et soumises à des droits de douane hors contingent élevés, afin de donner la priorité à la production nationale. Les autorisations d’importation sont ajustées par la Confédération, généralement une à deux fois par semaine selon la situation du marché et la disponibilité des produits nationaux sur le moment.

Entraves au commerce et normes

Les obstacles techniques au commerce ne sont pas des mesures classiques de protection douanière. Cependant, les normes fixées par la Suisse dans des domaines tels que la protection des animaux, l’obligation de déclaration, l’hygiène ou les teneurs maximales en résidus influent sur les importations de produits agricoles, même si ce n’est que de manière indirecte. Par exemple, les œufs importés doivent être déclarés en fonction du mode d’élevage. La viande provenant d’animaux auxquels des hormones de croissance ont été administrées est également soumise à l’obligation en question. De plus, aucun résidu ne doit être détectable dans les produits finis.

Entre protectionnisme et ouverture

La protection douanière est un élément capital de la politique agricole suisse. Dès le XIX e siècle, les premiers droits de douane sur les importations de céréales ont été mis en place afin de protéger la production indigène. Après la Seconde Guerre mondiale, cette protection a été étendue à d’autres marchés afin de garantir l’autosuffisance.

Avec l’ouverture des marchés dans les années 1990, notamment à travers l’accord du GATT et ceux ultérieurs de l’OMC, la protection douanière suisse a été confrontée à de nouvelles problématiques. Dans les négociations qui ont lieu au sein de l’OMC, les entraves au commerce qui relèvent de normes sanitaires, écologiques ou éthiques sont souvent dénoncées comme des formes de protectionnisme.

Les mécanismes suisses de protection douanière ne sont jamais figés.

Les pays ayant des réglementations strictes font valoir que ces mesures ne constituent pas des barrières commerciales protectionnistes, mais servent à protéger les consommateurs et l’environnement.

Les mécanismes suisses de protection douanière ne sont donc jamais figés : ils doivent être régulièrement adaptés aux accords internationaux ainsi qu’aux évolutions économiques.

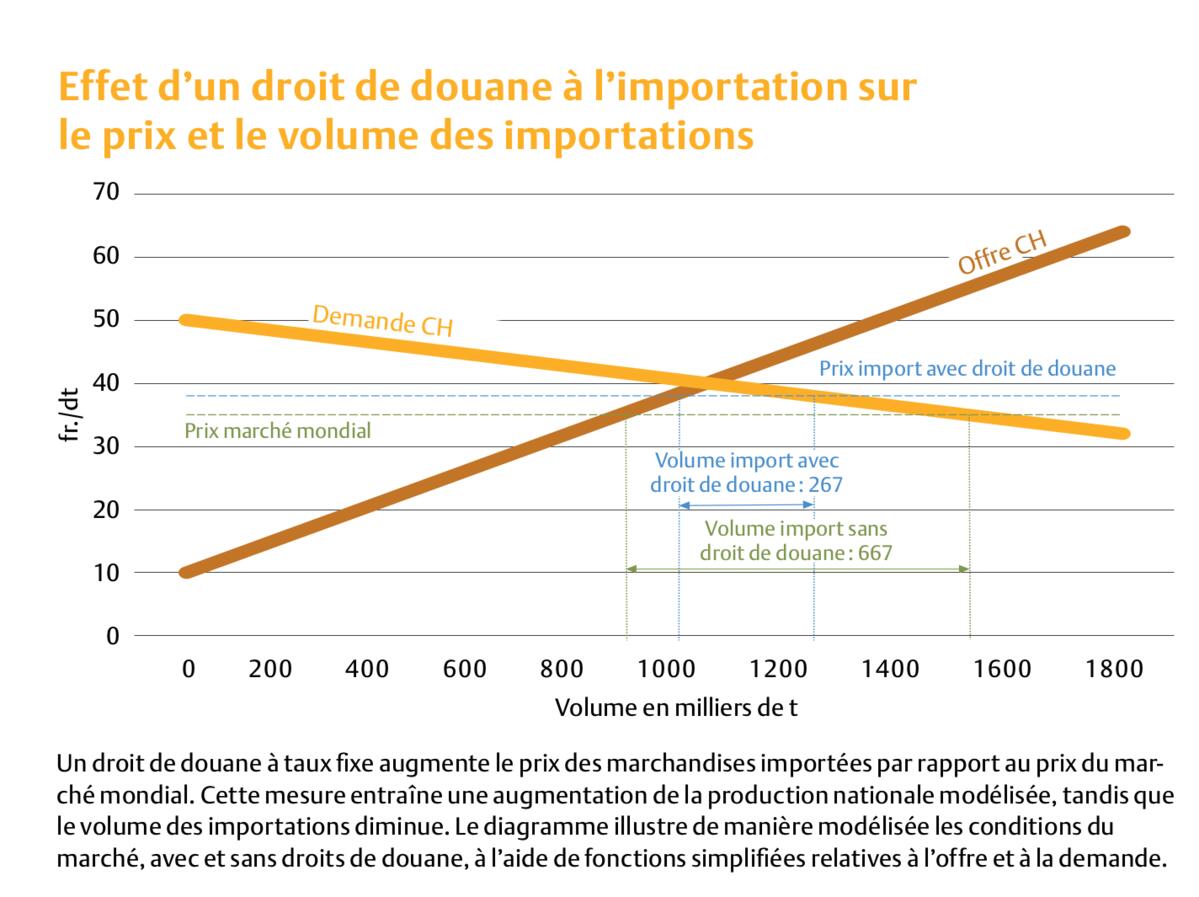

Hansjürg Jäger, Chargé de cours, Politique et marchés agricoles, HAFL« Effet d’un droit de douane à l’importation sur le prix et le volume des importations. »

Quel niveau de protection douanière l’agriculture suisse requiert-elle ?

Hansjürg Jäger : D’un point de vue économique, le moins possible, mais en même temps, autant que nécessaire pour garantir la production indigène. Les paiements directs s’élèvent à environ 2,8 milliards de francs, la valeur de la protection douanière est estimée à peu près au même montant et elle est finalement payée au magasin via des prix plus élevés pour les produits. Cela profite non seulement à l’agriculture, mais aussi à l’ensemble de la chaîne de valeur, jusqu’au commerce. Une protection douanière moindre entraînerait une concurrence accrue. Il est impossible de dire de manière générale si cela se traduirait par des prix plus bas et des structures plus efficaces ou si cela se ferait au détriment de l’environnement et des exploitations.

Y a-t-il d’autres outils pour que l’agriculture suisse soit plus compétitive ?

Hansjürg Jäger : Le débat tourne souvent autour de pour ou contre l’agriculture, mais la question décisive serait plutôt : quel type d’agriculture voulons-nous ? Voulons-nous ou de-vons-nous produire des produits de masse, ou pouvons-nous réussir dans des niches ? Ou alors faut-il les deux ? La Suisse est déjà bien positionnée dans des niches telles que le fromage avec indication de provenance, les produits biologiques ou encore, les produits de montagne ou d’alpage. Une attitude plus offensive permettrait d’aller encore plus loin, par exemple en misant davantage sur la qualité, la durabilité ou l’ancrage régional. Ce sont précisément ces caractéristiques qui peuvent être commercialisées avec succès à l’échelle internationale.

Une productivité accrue condui-rait-elle à long terme à une réduction de la protection douanière ?

Hansjürg Jäger : Il n’y a pas de lien direct. En effet, une réduction de cette protection résulte souvent d’une pression politique extérieure. Or, depuis 1995, l’OMC reconnaît les besoins particuliers du secteur primaire dans l’Accord sur l’agriculture et autorise ainsi de nombreuses exceptions en faveur de mesures de soutien. Au final, les gains de productivité et la réduction de l’utilisation des ressources pour un rendement identique ou supérieur améliorent la rentabilité des exploitations individuelles. Il est essentiel que cette évolution résulte d’une motivation propre. Ceux qui continuent à se développer améliorent leur position sur le marché et deviennent moins dépendants du contexte politique.

Quel rôle jouent les évolutions au niveau international ?

Hansjürg Jäger : Aujourd’hui, la politique commerciale suit deux voies : d’un côté, nous constatons actuellement que l’ordre commercial mondial fondé sur les règles que nous connaissons semble se déliter ; de l’autre, de nouveaux accords régionaux entre divers pays ou groupes de pays voient régulièrement le jour. Les Etats de l’AE-LE ont ainsi conclu plusieurs accords ces dernières années (y c. avec des partenaires hors d’Europe). De nombreux pays tentent d’ouvrir leurs marchés sans pour autant sacrifier des secteurs sensibles tels que l’agriculture. La Suisse poursuit aussi cette stratégie et, à mon avis, elle y parvient plutôt bien.

Entretien: Stefan Gantenbein