Quer gelesen

- Der Grenzschutz ist neben den Direktzahlungen das zweitwichtigste Instrument zur Sicherung der landwirtschaftlichen Einkommen.

- Damit ein Markt stabilisiert wird, muss eine bedeutende Inlandproduktion vorhanden sein.

- Der Grenzschutz hat in der Schweiz einen geschätzten Wert von 2,8 Mrd. Franken pro Jahr.

Die Schweizer Landwirtschaft produziert in einem teureren Umfeld. Kleinere Strukturen, hohe ökologische Anforderungen, ein teures Kostenumfeld und eine anspruchsvolle Topografie führen zu höheren Produktionskosten als in anderen Teilen der Welt. Der Grenzschutz ist deshalb neben den Direktzahlungen das zweitwichtigste Instrument zur Sicherung der landwirtschaftlichen Einkommen. Vom Grenzschutz profitieren vor allem die Produzentinnen und Produzenten, aber auch die gesamten Wertschöpfungsketten können mit Preisen in enger Bandbreite kalkulieren.

Unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Instrumente

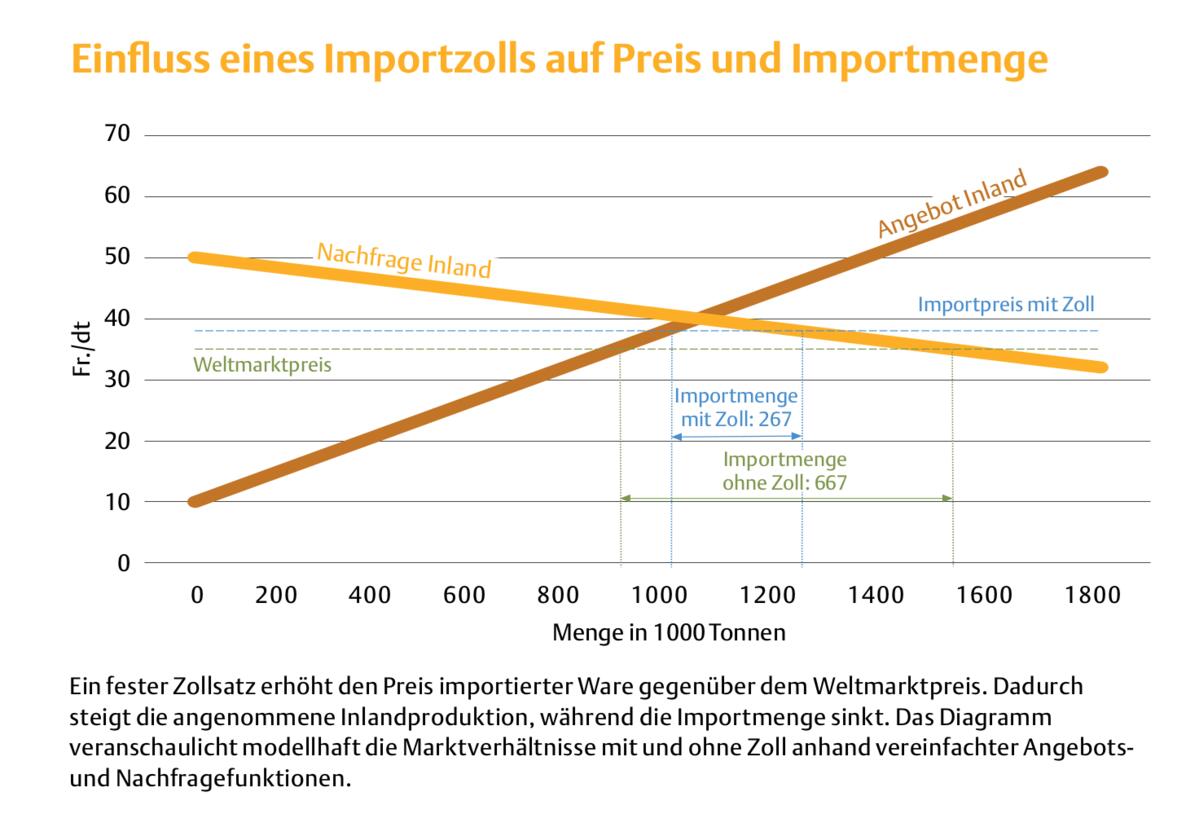

Das wichtigste Kriterium, ob ein Agrarmarkt durch Massnahmen stabilisiert wird, ist das Vorhandensein einer bedeutenden Inlandproduktion. Weitere Einflussfaktoren sind Ernährungssicherheit, Selbstversorgung und grosse Preisschwankungen auf dem Weltmarkt. Da Agrarmärkte unterschiedlich funktionieren, kommen je nach Markt verschiedene Massnahmen einzeln oder in Kombination zum Einsatz: Importkontingente ermöglichen es, festgelegte Mengen eines Produkts zu reduzierten Zollsätzen zu importieren, während Importzölle die Preise ausländischer Produkte an das Inlandpreisniveau anpassen. Neben der Mengensteuerung und der bewussten Verteuerung beeinflussen zusätzlich regulatorische Handelsvorschriften den Inlandmarkt indirekt. Dazu zählen beispielsweise Deklarationspflichten, welche den Import eines Produkts verteuern.

Begrenzte Importmenge zu vergünstigten Konditionen

Produkte mit bedeutender Inlandproduktion und hoher Relevanz für die Versorgungssicherheit werden häufig durch Zollkontingente geschützt, innerhalb derer der Import von Waren zu einem reduzierten Zollansatz möglich ist. Dazu zählen unter anderem Brotgetreide, Fleisch und Milchprodukte.

Importkontingente sichern den Absatz der Schweizer Produktion.

Beim Brotgetreide wird beispielsweise die fixe Menge von 70000 t pro Kalenderjahr freigegeben. Der Importzoll orientiert sich dabei am Referenzpreis, der vom Bundesamt für Landwirtschaft festgelegt wird. Der Grenzschutz wird dreimonatlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Das Importkontingent dient den Verarbeitern als flexibler Puffer, um die Inlandernte zu ergänzen. Auf der anderen Seite sichert es den Absatz der Schweizer Produktion. Reicht die festgelegte Importmenge jedoch nicht aus, kann die Branche beim Bund eine Erhöhung des Kontingents beantragen.

Schwellenpreise und variable Zölle

Stark importabhängige Erzeugnisse wie Futtergetreide unterliegen hingegen variablen Zöllen, deren Höhe sich an einem definierten Schwellenpreis orientiert. Der Schwellenpreis wird ebenfalls vom Bundesamt für Landwirtschaft festgelegt. Steigt nun beispielsweise der Weltmarktpreis, sinkt der Zoll, um den Import nicht unnötig zu verteuern – fällt der Weltmarktpreis, wird der Zoll erhöht. Dadurch bleibt der Endpreis in der Schweiz weitgehend konstant.

Auch Zucker unterliegt einem variablen Zollmechanismus. Anders als bei Futtergetreide gibt es jedoch kein Schwellenpreissystem. Stattdessen kann der Bundesrat die Zölle je nach Marktlage modifizieren, insbesondere wenn es zu Versorgungsengpässen kommt.

Dynamische Steuerung der Importe

Bei frischen Produkten wie Gemüse und Früchten schwankt die Inlandverfügbarkeit saisonal. Hier erfolgt die Importsteuerung dynamisch: Während der Erntesaison sind Einfuhren stark limitiert und mit hohen Ausserkontingentszöllen belegt, um die heimische Produktion vorrangig zu vermarkten. Die Importfreigaben werden durch den Bund in der Regel ein- bis zweimal pro Woche angepasst und orientieren sich an der aktuellen Marktsituation und Verfügbarkeit der Inlandware.

Technische Handelshemmnisse und Qualitätsstandards

Technische Handelshemmnisse sind keine klassischen Grenzschutzmassnahmen. Dennoch beeinflussen die von der Schweiz gesetzten Standards etwa in den Bereichen Tierschutz, Deklarationspflicht, Hygiene oder Rückstandshöchstwerte den Import landwirtschaftlicher Erzeugnisse – wenn auch nur als indirekte Begleiterscheinung. So müssen beispielsweise importierte Eier nach Haltungsform deklariert werden. Auch Fleisch, das von Tieren stammt, denen Wachstumshormone verabreicht wurden, untersteht der Deklarationspflicht. In Endprodukten dürfen überdies keinerlei Rückstände mehr messbar sein.

Balance zwischen Schutz und Marktöffnung

Der Grenzschutz ist ein zentrales Element der Schweizer Agrarpolitik. Bereits im 19. Jahrhundert wurden erste Zölle auf Getreideimporte eingeführt, um die einheimische Produktion zu schützen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Schutz auf weitere Märkte ausgeweitet, um die Selbstversorgung zu gewährleisten.

Mit den Marktöffnungen der 1990er-Jahre, insbesondere durch das GATT-Abkommen und die späteren WTO-Verpflichtungen, stand der Schweizer Grenzschutz vor neuen Herausforderungen. Handelshemmnisse, welche sich auf gesundheitliche, ökologische oder ethische Standards berufen, werden in den WTO-Verhandlungen immer wieder als Handelsprotektionismus kritisiert.

Die Mechanismen des Schweizer Grenzschutzes sind niemals starr.

Länder mit strengen Vorschriften argumentieren, dass solche Massnahmen keine protektionistischen Handelsbarrieren sind, sondern dem Schutz von Konsument und Umwelt dienen.

Die Mechanismen des Schweizer Grenzschutzes sind deshalb niemals starr, sondern müssen regelmässig an internationale Vereinbarungen und wirtschaftliche Entwicklungen angepasst werden.

Hansjürg Jäger, Dozent Agrarpolitik und -märkte, HAFL«Weniger Grenzschutz bedeutet mehr Wettbewerb.»

Wie viel Grenzschutz braucht die Schweizer Landwirtschaft?

Hansjürg Jäger: Aus volkswirtschaftlicher Sicht so wenig wie möglich, gleichzeitig aber so viel wie nötig, um die inländische Produktion zu sichern. Die Direktzahlungen betragen rund 2,8 Milliarden Franken, der Wert des Grenzschutzes wird auf etwa gleich viel geschätzt und wird letztlich am Ladentisch durch höhere Produktpreise bezahlt.

Davon profitieren nicht nur die Landwirtinnen und Landwirte, sondern auch die gesamte Wertschöpfungskette bis zum Handel. Weniger Grenzschutz würde mehr Wettbewerb bedeuten – ob das zugunsten tieferer Preise und effizienterer Strukturen oder zulasten der Umwelt und der Betriebe ausfällt, lässt sich nicht pauschal beantworten.

Gibt es Alternativen, um die Schweizer Landwirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen?

Hansjürg Jäger: Die Diskussion kreist oft um ein Ja oder Nein zur Landwirtschaft – entscheidender wäre die Frage: Was für eine Landwirtschaft wollen wir? Wollen oder müssen wir Massengüter herstellen oder können wir in Nischen erfolgreich sein? Oder braucht es beides? In Nischen wie Käse mit Herkunftsbezeichnung, Bio-Produkten oder Produkten aus der Berg- und Alpwirtschaft ist die Schweiz bereits gut positioniert. Mit einer offensiveren Haltung wäre noch mehr möglich – etwa durch stärkere Differenzierung über Qualität, Nachhaltigkeit oder Regionalität. Gerade solche Eigenschaften lassen sich auch international erfolgreich vermarkten.

Führt mehr Produktivität langfristig zu weniger Grenzschutz?

Hansjürg Jäger: Ein direkter Zusammenhang besteht nicht. Für einen Abbau braucht es meist politischen Druck von aussen. Die WTO anerkennt seit 1995 im Übereinkommen über die Landwirtschaft die besonderen Bedürfnisse des ersten Sektors und ermöglicht so zahlreiche Ausnahmen zugunsten von Stützungsmassnahmen. Unter dem Strich verbessern Produktivitätssteigerungen sowie weniger Ressourceneinsatz bei gleichem oder höherem Output die Wirtschaftlichkeit einzelner Betriebe. Entscheidend ist, dass diese Entwicklung aus eigener Motivation erfolgt. Wer sich weiterentwickelt, verbessert seine Marktposition und wird unabhängiger von politischen Rahmenbedingungen.

Welche Rolle spielen internationale Entwicklungen?

Hansjürg Jäger: Die Handelspolitik verläuft derzeit zweigleisig: Einerseits sehen wir gerade, wie sich die regelbasierte Ordnung des Welthandels aufzulösen scheint. Andererseits entstehen gleichzeitig laufend neue regionale Abkommen zwischen einzelnen Ländern oder Staatengruppen. So haben etwa die EFTA-Staaten in den letzten Jahren mehrere Verträge abgeschlossen, auch mit Partnern ausserhalb Europas. Dabei versuchen viele Länder, ihre Märkte zu öffnen, ohne sensible Bereiche wie die Landwirtschaft preiszugeben. Auch die Schweiz verfolgt diese Strategie – und aus meiner Sicht ist sie dabei recht erfolgreich.

Interview: Stefan Gantenbein