Phase 1: Betriebsanalyse

Die Betriebsleiterfamilie klärt die Rahmenbedingungen und legt die Betriebsstrategie fest. Dabei sind rechtliche, finanzielle, betriebliche und familiäre Voraussetzungen ebenso zu berücksichtigen wie Projektgrösse, Machbarkeit und Familienziele. Auch Arbeitsorganisation und -belastung müssen intensiv diskutiert werden.

Phase 2: Standortabklärungen

Gemeinsam mit dem Bauplaner und der Stallbaufirma werden Raumprogramme gemäss den gewählten Produktionsstandards erstellt. Die Standortevaluation nimmt viel Zeit in Anspruch, da dabei auch Erschliessung, Lagerflächen, Jauchegrube usw. zu berücksichtigen sind. Kantonale Fachstellen oder Kommissionen sind einzubeziehen, damit sich die Bauten gut in die Landschaft einfügen und die Mindestabstände zu nicht landwirtschaftlich genutzten Wohngebäuden eingehalten werden.

Austauschen, besichtigen, abklären

In dieser Phase ist es für die Bauernfamilie wichtig, andere Objekte zu besichtigen und sich mit Berufskolleginnen und -kollegen auszutauschen. Das Planungsbüro schätzt die Gesamtkosten, während Finanzierung und Wirtschaftlichkeit gemeinsam mit der Beratung geklärt werden. Dazu gehört auch die Prüfung eines Gesuchs bei der Kreditkasse, deren Vorgaben das Projekt beeinflussen können. Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn der Kredit bewilligt ist.

Vollständige Unterlagen schaffen Vertrauen und beschleunigen das Verfahren.

Phase 3: Baugesuch unterlagen erstellen

Entscheidet sich die Familie für eine Baueingabe, erstellt ein erfahrener Planer die vollständigen Baugesuchunterlagen. Neben Plänen sind zahlreiche Formulare und gegebenenfalls ein Umweltverträglichkeitsbericht erforderlich. Die elektronische Eingabe ist heute üblich, doch in den meisten Kantonen müssen die Unterlagen zusätzlich vierfach in Papierform bei der Gemeinde eingereicht werden. Vollständige, gut abgestützte Unterlagen schaffen Vertrauen und beschleunigen das Verfahren. Zunächst werden die Bauprofile gestellt.

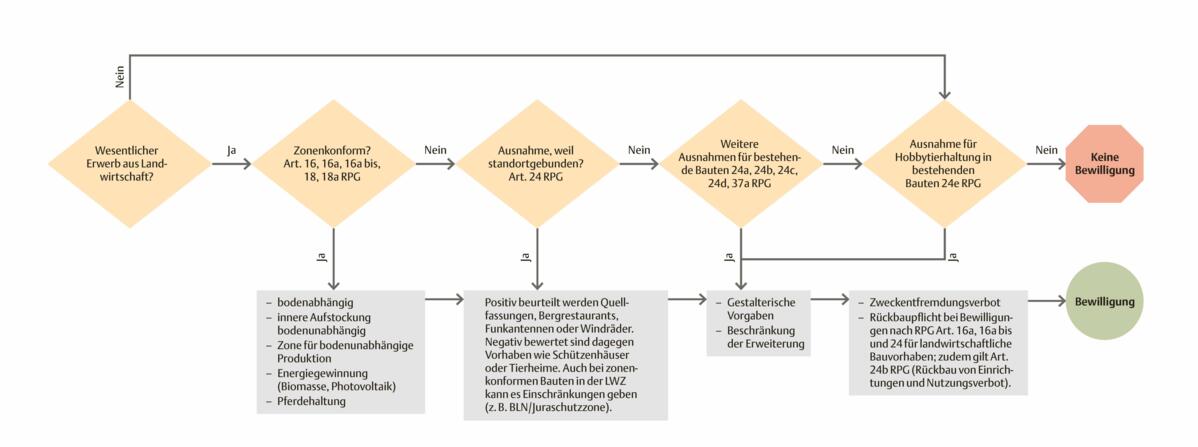

Phase 4: Baubewilligungsverfahren

Ist das Baugesuch eingereicht, eröffnet die Behörde das Dossier, publiziert das Gesuch, und die Einsprachefristen beginnen zu laufen. Liegt das Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone, kann die Gemeinde nicht allein entscheiden und leitet das Gesuch an die zuständige kantonale Stelle weiter. Die kantonale Bewilligungsbehörde führt die Vernehmlassung mit anderen Fachstellen (u. a. Landwirtschaftsamt, Umweltamt usw.) durch.

Wenn alles gut geht, erteilt der Kanton einen positiven Entscheid, damit die kommunale Behörde die Baubewilligung schriftlich eröffnen kann. Allfällige Einsprachen führen oft zu Verzögerungen und Projektanpassungen. Es ist ratsam, mögliche Einwendungen im Voraus zu klären und sich in Geduld und Diplomatie zu üben.

Kritisch prüfen und allenfalls anfechten

Nach Zustellung der Baubewilligung sollten die verfügten Auflagen sorgfältig geprüft werden. Falls diese nicht akzeptiert werden können, besteht die Möglichkeit, innerhalb der Frist Beschwerde bei der zuständigen Gerichtsinstanz einzureichen. Während eines laufenden Beschwerdeverfahrens darf mit dem Bau nicht begonnen werden. Auch Personen, die Einsprache erhoben haben, können die Bewilligung weiterziehen.

Vom Entscheid bis zur Fertigstellung vergehen leicht drei Jahre.

Phase 5: Bauausführung

Wer baut, muss auf der Baustelle präsent sein. Kontrolle und schnelle Entscheidungen bei Abweichungen oder Überraschungen sind unerlässlich. Die Bauleitung er fordert Fachkenntnis und Organisationstalent. Fertig ist der Bau erst, wenn alle Mängel behoben, die Abrechnung geprüft und alle Rechnungen bezahlt sind. Vom Entscheid bis zur Fertigstellung vergehen leicht drei Jahre.

Bauzeitversicherung

Die Bauzeitversicherung schützt während der Bauphase vor Feuer- und Elementarschäden sowie den daraus entstehenden Räumungs- und Entsorgungskosten. Sie wird auch als Bauversicherung zum steigenden Wert bezeichnet und ist nicht mit der Bauwesen- oder Bauherrenhaftpflichtversicherung zu verwechseln.

In Kantonen mit obligatorischer Gebäudeversicherung* ist auch die Bauzeitversicherung vorgeschrieben und separat anzumelden. Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit der Anmeldung. Grundlage für die Versicherungssumme ist der eingereichte Kostenvoranschlag oder die gemeldete Bausumme. Während der Bauphase ist das Gebäude zum steigenden Wert versichert – die versicherte Leistung steigt mit dem Baufortschritt.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird empfohlen, eine Gebäudeschätzung zu beantragen. Damit endet die temporäre Bauzeit versicherung, und die neue Ver sicherungssumme wird in die Gebäudeversicherungspolice übernommen.

* Genf, Tessin, Wallis: Nicht obligatorisch. Schwyz, Uri, Appenzell Innerrhoden, Obwalden: Keine kantonale Gebäudeversicherung, aber eine gesetzliche Verpflichtung für den Abschluss einer Gebäudeversicherung bei einem Privatversicherer.