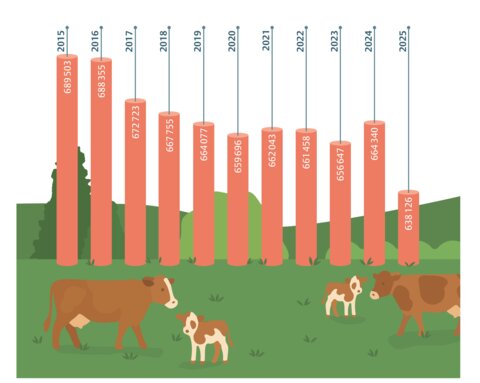

L’infécondité reste la cause principale de réforme des vaches laitières en Suisse. Plusieurs indicateurs permettent d’évaluer la fécondité d’un troupeau. Les quatre plus importants sont la période de service, soit le temps écoulé entre le vêlage et la première insémination fécondante, l’âge au premier vêlage, les réformes dues à l’infécondité et les avortements.

Fécondité à l’échelle du troupeau

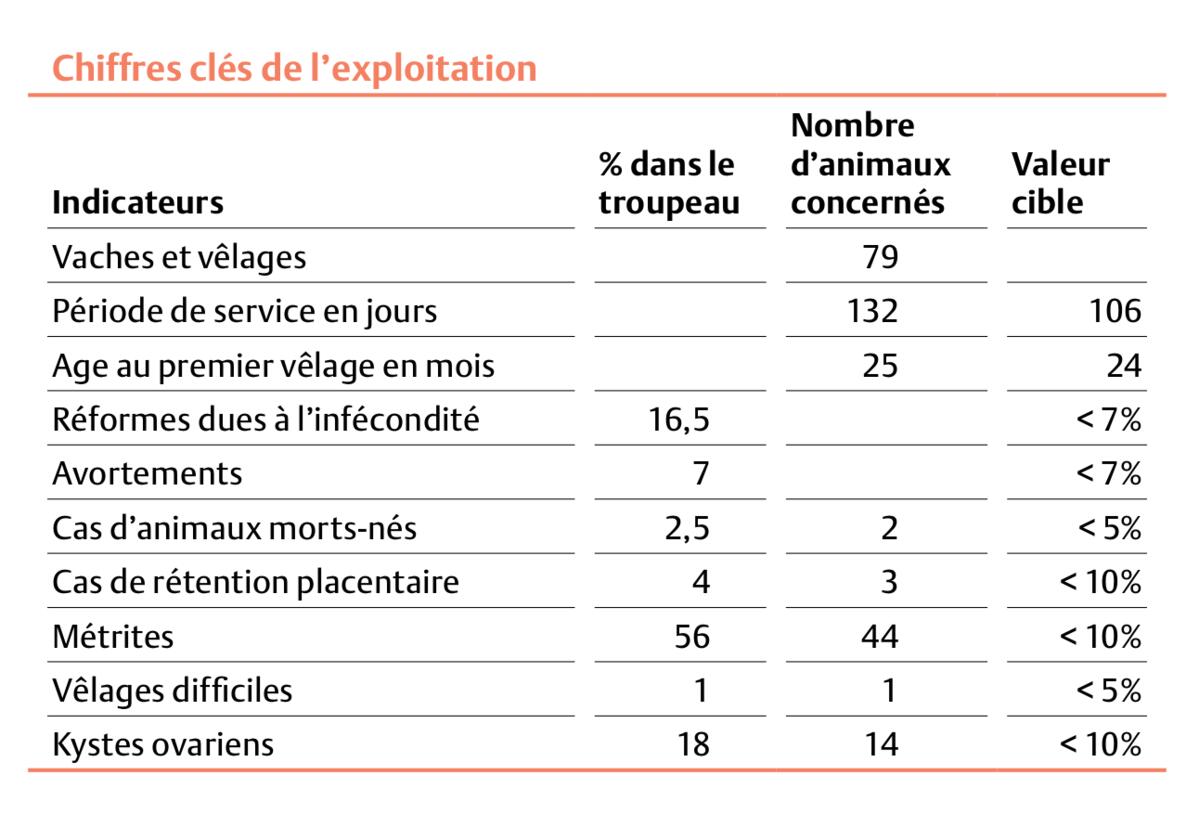

Les données ci-après proviennent d’un troupeau de 79 vaches holstein. L’exploitation est conduite selon les directives IP-Suisse et la ration est principalement composée d’ensilages d’herbe et de maïs (cf. tableau). La valeur-cible de la période de service, qui doit être considérée individuellement pour chaque exploitation, se calcule approximativement en divisant la production laitière annuelle (lactation standard) par 100 ou par le pic de production multiplié par deux. La période de service visée pour l’exploitation en question, dont la productivité moyenne annuelle est de 10 600 kg, est donc de 106 jours. La période de service actuelle de 132 jours est donc prolongée de 26 jours. Ces résultats signifient que les vaches ont tendance à être portantes un cycle trop tard. S’agissant des autres indicateurs primaires, ils se situent dans la fourchette visée à l’exception des réformes dues à l’infécondité. Pour déterminer pourquoi la période de service est trop longue, d’autres données de fécondité peuvent être utilisées. La plupart des vaches sont inséminées entre le 75 e et le 135 e jour après le vêlage (en moyenne au 105 e jour). Heureusement, deux tiers des vaches peuvent être inséminées durant la période d’insémination choisie, entre le 80 e et le 100 e jour de lactation. Pour certaines vaches, l’insémination n’a lieu que bien après le 120 e jour de lactation.

L’examen d’autres indicateurs de fécondité indique que le taux de réussite de la première et de la deuxième insémination, ainsi que le taux de réussite global, tous trois à 30 %, sont nettement trop bas. Un peu plus de la moitié des vaches qui ont vêlé ont développé une inflammation aiguë ou chronique de l’utérus au cours des 100 premiers jours de lactation. De plus, 18 % des vaches développent des kystes ovariens au cours des 100 premiers jours de lactation. Bien que les vaches vêlent bien et que l’expulsion des arrière-faix soit satisfaisante (3 cas de rétention placentaire sur 79 vêlages, ce qui est très bon), il apparaît qu’au-delà du faible taux de réussite des inséminations, un problème se manifeste également lors de la phase de démarrage.

L’infécondité est la cause de réforme la plus fréquente des vaches laitières.

Les causes des métrites et des kystes ovariens sont généralement multifactorielles. En ce qui concerne les métrites, les facteurs qui jouent un rôle déterminant sont les suivants : manque d’hygiène lors de la mise bas, forte pression infectieuse, mort-nés ou vêlages difficiles, rétention placentaire et maladies métaboliques telles que la parésie vitulaire (fièvre de lait) ou la cétose. S’agissant des kystes ovariens, ils sont souvent dus aux causes suivantes : apport en énergie insuffisant au cours du premier tiers de la lactation, cétose, stéatose hépatique ou carence en vitamines et oli-go-éléments (p. ex. vitamine E, sélénium ou zinc) ; le stress, les conditions de garde et des facteurs génétiques peuvent également favoriser la formation de kystes.

L’exploitation décrite ici présente une hygiène de mise bas exemplaire et des boxes de vêlage propres. Par ailleurs, les blessures à la mise bas sont très rares, ne constituant donc pas une cause d’insuffisance de la fécondité. Les risques résident donc dans le bilan énergétique négatif après le vêlage, la cétose et la stéatose hépatique. Une analyse globale des facteurs de risque tient compte non seulement de la phase de démarrage, mais aussi de la phase de transition. Un examen attentif de la ration pendant la phase tarie montre que l’apport de 11 kg de MS et de 5,5 MJ NEL / kg ne correspond pas aux besoins. Or une faible ingestion de MS et d’énergie affaiblit le système immunitaire, pouvant entraîner, avant même le vêlage, un bilan énergétique négatif, qui s’aggrave encore après la mise bas.

Pour remédier à la situation, le chef d’exploitation a pris, en collaboration avec un conseiller en alimentation, les mesures concrètes suivantes : (1) la ration de gestation a été adaptée afin d’augmenter l’ingestion et de maintenir ainsi le volume ruminal pendant la phase de gestation ; (2) l’ingestion a été surveillée de manière ciblée ; (3) l’accent a été mis sur un apport en énergie adapté aux besoins au cours des 60 premiers jours de lactation ; (4) afin de contrôler la situation, des analyses sanguines ont été effectuées avant et surtout après le vêlage.

En résumé, une analyse approfondie et critique des indicateurs de fécondité fournit des informations précieuses sur la situation d’un troupeau sur ce plan. Les points faibles, voire critiques, qui sont identifiés peuvent ensuite être examinés de manière ciblée afin d’être confirmés ou écartés. Sur cette base, des ajustements concrets peuvent être définis et mis en œuvre, permettant ainsi d’améliorer durablement la fécondité du troupeau.