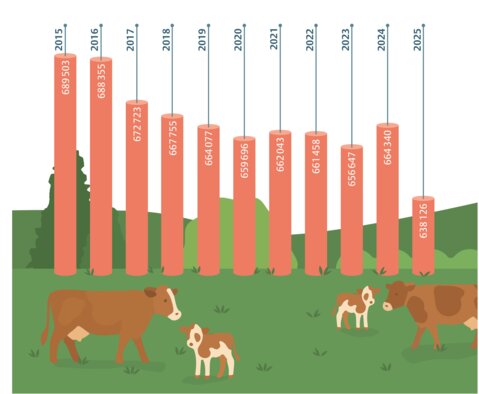

Nach wie vor ist die Unfruchtbarkeit der häufigste Abgangsgrund von Milchkühen in der Schweiz. Zur Beurteilung der Herdenfruchtbarkeit dienen verschiedene Kennzahlen. Die wichtigsten vier sind die Serviceperiode, also die Zeitspanne von der Abkalbung bis zur erfolgreichen Besamung, das Erstkalbealter, die Abgänge aufgrund von Unfruchtbarkeit und die Aborte.

Beurteilung der Fruchtbarkeit auf Herdenebene

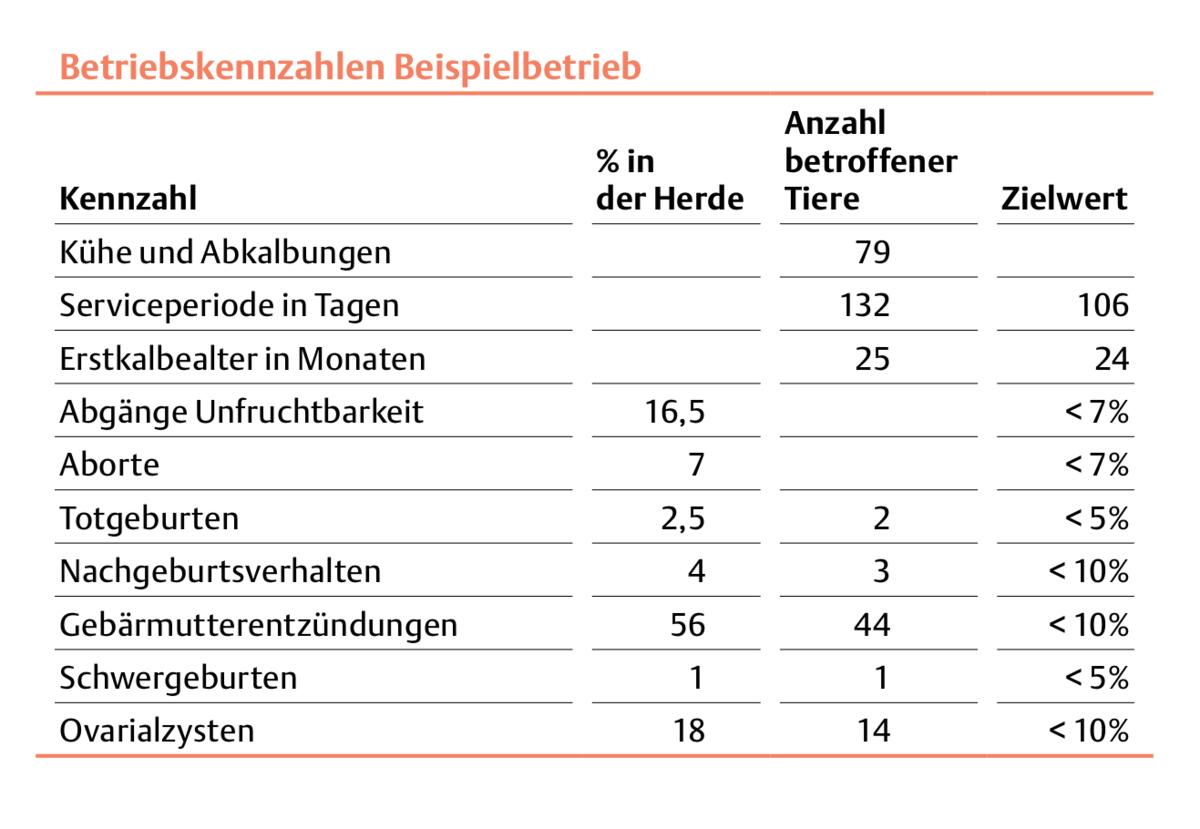

Die nachfolgenden Daten stammen von einer Holstein-Herde mit 79 Milchkühen. Der Betrieb wird nach IP-Suisse-Richtlinien geführt und die Hauptfuttermittel sind Gras- und Maissilage (siehe Tabelle). Der Zielwert der Serviceperiode ist für jeden Betrieb individuell zu betrachten und errechnet sich grob aus der jährlichen Milchleistung (Standardlaktation) geteilt durch 100 respektive dem Leistungspeak mal zwei. Die angestrebte Serviceperiode dieses Betriebs mit einer jährlichen Milchleistung von 10 600 kg Milchleistung liegt also bei 106 Tagen. Die aktuelle Serviceperiode von 132 Tagen ist somit um 26 Tage verlängert. Das bedeutet, dass die Kühe tendenziell einen Zyklus zu spät tragend werden. Die restlichen primären Kennzahlen befinden sich bis auf die Abgänge aufgrund von Unfruchtbarkeit im Zielbereich.

Um herauszufinden, weshalb die Serviceperiode zu lange ist, können weitere Fruchtbarkeitsdaten herangezogen werden. Die meisten Kühe werden zwischen dem 75. und dem 135. Tag nach der Abkalbung besamt (durchschnittlich am 105. Tag). Dabei können erfreulicherweise zwei Drittel der Kühe bereits innerhalb des gewählten Besamungszeitfensters zwischen dem 80. und 100. Laktationstag besamt werden. Bei einzelnen Tieren erfolgt die Belegung erst weit nach 120 Laktationstagen.

Bei der Durchsicht weiterer Fruchtbarkeitskennzahlen fällt auf, dass der Erst-, Zweit- sowie der Gesamtbesamungserfolg mit jeweils 30 % deutlich zu niedrig ist. Etwas mehr als die Hälfte der abgekalbten Kühe haben in den ersten 100 Laktationstagen eine akute oder chronische Gebärmutterentzündung entwickelt. Zudem erkranken 18 % der Kühe in den ersten 100 Laktationstagen an Ovarialzysten. Obwohl die Kühe gut abkalben und erfreulich versäubern (drei Fälle von Nachgeburtsverhalten bei 79 Abkalbungen sind sehr wenig), scheint es neben dem schlechten Besamungserfolg auch ein Problem in der Startphase zu geben.

Unfruchtbarkeit ist der häufigste Abgangsgrund bei Milchkühen.

Die Ursachen von Gebärmutterentzündungen sowie von Ovarialzysten sind in der Regel multifaktoriell. Bei Gebärmutterentzündungen spielen mangelnde Hygiene bei der Geburt, ein hoher Infektionsdruck, Tot- oder Schwergeburten, verzögerter Abgang der Nachgeburt (Nachgeburtsverhalten) sowie Stoffwechselerkrankungen wie Milchfieber oder Ketose eine zentrale Rolle. Ovarialzysten entstehen häufig durch einen Energiemangel im ersten Laktationsdrittel, Ketose, Fettlebersyndrom oder Mangel an Vitaminen und Spurenelementen wie Vitamin E, Selen oder Zink. Auch Stress, Haltungsbedingungen und genetische Faktoren können die Zystenbildung begünstigen.

Der beschriebene Betrieb hat eine vorbildliche Geburtshygiene und eine saubere Abkalbebox. Geburtsverletzungen kommen sehr selten vor und sind daher keine Ursache für die ungenügende Fruchtbarkeit. Als Risiko bleiben somit die negative Energiebilanz nach dem Abkalben, Ketose und das Fettlebersyndrom. Eine ganzheitliche Betrachtung der Risikofaktoren berücksichtigt neben der Startphase auch die Transitphase. Bei genauer Betrachtung der Galtphasen-Ration zeigt sich, dass 11 kg TS-Aufnahme bei 5,5 MJ NEL / kg keine bedarfsgerechte Versorgung darstellen. Die tiefe TS- und Energieaufnahme schwächt das Immunsystem und kann bereits vor der Geburt eine negative Energiebilanz auslösen, die sich nach dem Abkalben weiter verschärft.

Konkret wurden gemeinsam mit dem-Fütterungsberater und dem Betriebsleiter folgende Massnahmen umgesetzt: Die Galt-phasen-Ration wurde angepasst, um den Verzehr zu steigern und somit das Pansenvolumen in der Galtphase zu erhalten. Der Verzehr wird gezielt überwacht. In den ersten 60 Tagen der Laktation liegt der Fokus auf einer bedarfsgerechten Energieversorgung. Zur Kontrolle der Versorgungssituation wurden Blutuntersuchungen sowohl vor als auch insbesondere nach der Abkalbung durchgeführt.

Zusammenfassend kann man sagen, dass eine fundierte und kritische Analyse von Fruchtbarkeitskennzahlen gute Hinweise liefern kann, wo eine Herde in diesem Bereich steht. Kritische und ungenügende Punkte lassen sich analysieren und mit gezielten Untersuchungen bestätigen oder ausschliessen. Daraus lassen sich konkrete Anpassungen ableiten und umsetzen und somit die Herdenfruchtbarkeit langfristig verbessern.