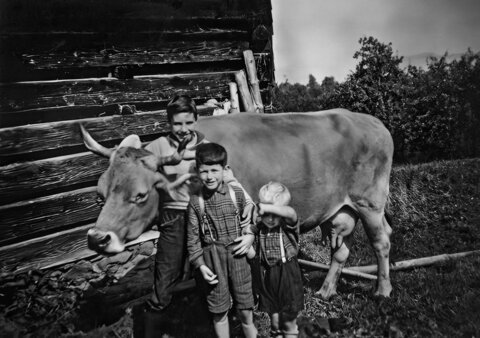

Les domestiques de campagne tels que les servantes et les garçons de ferme représentent un corps de métier tombé dans un oubli presque total. Mais dans les fermes avec une longue tradition, ils réapparaissent parfois dans les récits des anciens lorsque ces derniers évoquent leurs souvenirs de jeunesse. Souvent, cette main-d’œuvre résidait dans la ferme pendant longtemps, et il n’était pas question de s’en séparer. Mais pour certain·es, le séjour était de plus courte durée. Jusque dans les années 1950, chaque ferme de grande envergure comptait plusieurs employé·es encore appelé·es « domestiques ». Puis, en un siècle à peine, la mécanisation de l’agriculture les a rendus obsolètes et a rationalisé la plupart des postes.

Une armada de personnel

Dans l’entre-deux-guerres, il n’était pas rare d’avoir, dans une exploitation agricole, une cuisinière et une servante (« meitli » en Suisse centrale). La main-d’œuvre masculine était composée de garçons de ferme, d’un trayeur, un charretier, un chef garçon de ferme, plus tard aussi d’un conducteur de tracteur. Selon la région s’y ajoutaient aussi des employés temporaires chargés de la fenaison, de la moisson et du battage, de la récolte des cerises. Sans oublier les piégeurs de rats, distillateurs d’eau-devie, vanniers et bouchers à domicile. Dans les petites fermes, les enfants de la famille prenaient bien souvent la place des garçons de ferme et servantes. Garder les animaux, faire les foins, traire les animaux, les nourrir, nettoyer les vaches, faire la cuisine, cuire le pain, nettoyer et laver : tout cela faisait partie des tâches des domestiques.

La hiérarchie des domestiques

Dans les grosses exploitations, le trayeur était généralement le mieux rémunéré. Il occupait la première place en haut de la hiérarchie des domestiques, car il était en charge de la bonne santé des animaux, de surveiller l’hygiène et de veiller à la qualité et à la livraison du lait dans les délais. Il était ainsi responsable de tout ce qui était existentiel, en particulier pour une fromagerie coopérative.

Le charretier était quant à lui responsable des chevaux. Jusque dans les années 1950, les taureaux et les vaches étaient, outre les chevaux et les bœufs, utilisés dans les fermes pour tirer les charrettes.

Le trayeur était le mieux rémunéré.

Le chef garçon de ferme recevait du paysan une liste de tâches quotidiennes et répartissait le travail entre les garçons de ferme. Il remplaçait le paysan en son absence et décidait quand et comment travailler ou faire une pause. En effet, avant l’introduction des faucheuses, seul un grand groupe de faucheurs équipés de faux et marchant en ligne pouvait réaliser le travail requis dans un délai raisonnable.

Une vie privée inexistante

Dans les années 1920, le règlement du canton de Lucerne stipulait que les domestiques et travailleurs agricoles avaient droit à au moins quatre heures de libre un dimanche sur deux. Avoir ainsi une relation loin de la ferme était évidemment difficilement envisageable. Les longues journées de travail (12 heures ou plus étaient la règle) ne permettaient pas aux domestiques de mener une vie autodéterminée. Les garçons de ferme et servantes ne devaient pas être marié·es. En cas de mariage, ils ou elles devaient quitter leur poste de domestique et travailler comme ouvriers journaliers s’ils n’arrivaient pas à devenir euxmêmes petits paysans.

Les conflits étaient inévitables

Une ferme était tenue selon un schéma patriarcal traditionnel, en général sous l’influence très forte de la maîtresse de maison. Les films des années 1950 inspirés des récits du pasteur bernois Jeremias Gotthelf montrent que les conflits à la ferme n’étaient pas toujours réglés dans la non-violence et la tolérance. Dans le film « Ueli der Knecht » (« Uli le valet de ferme ») du metteur en scène Franz Schnyder, tout commence par une dispute entre servantes. La jeune fille Stini et la sensuelle Ürsi, toutes deux servantes à la ferme Glungge, se battent pour s’attirer les faveurs du nouveau chef garçon de ferme Ueli, qui doit bientôt s’imposer à mains nues face au charretier insoumis et désobéissant.

Les grossièretés échangées étaient encouragées par la consommation de schnaps, alcool bien ancré dans le quotidien des ouvriers agricoles, qui n’avaient pas conscience des dégâts de la boisson sur leur santé : bien au contraire, par temps froid et humide, le Härdöpfeler (alcool de pommes de terre) passait pour être un « carburant » bienfaisant et réchauffant.

Pas de nostalgie

La condition de domestique n’avait rien d’enviable. Les jeunes gens étaient en général issus de familles pauvres et nombreuses, vivant dans des zones rurales, venant travailler pour un bas salaire, avec gîte et couvert. Les foyers pour enfants, qui à cette époque prenaient en charge les orphelins et les enfants de milieux défavorisés, avaient pour objectif officiel d’en faire de bons domestiques.

Un dimanche sur deux, quatre heures de pause étaient autorisées.

Les pièces réservées aux domestiques dans les fermes n’étaient pas chauffées et se trouvaient sous les combles. Le travail était généralement dur et pénible. Pas étonnant donc que la plupart rêvaient de s’enfuir pour vivre en ville, dès la première occasion venue, et échapper aux travaux dans les champs ou à la condition de domestique. En effet, n’importe quel poste d’ouvrier en usine était mieux payé, permettant d’avoir une vie privée après le travail, voire de fonder une famille.

Une fois par an, le personnel changeait

Le changement de domestiques se faisait traditionnellement chaque année à des dates bien précises : le 26 décembre (jour de la Saint-Etienne) et à la Chandeleur. Ces journées-là, les domestiques se présentaient à leurs futurs patrons. En cas d’accord, l’engagement était scellé par oral, en convenant un salaire, qui pouvait éventuellement être donné en nature ou en vêtement. Certain·es employé·es pouvaient ainsi rester plusieurs années au service du même paysan. Et lorsque le travail et la relation à l’agriculteur et avec les autres domestiques étaient bons, les relations de travail pouvaient durer une vie entière. A partir des années 1950, le manque de domestiques autochtones a entraîné l’emploi de saisonniers étrangers qui arrivèrent tout d’abord d’Italie, puis surtout d’Espagne et plus tard encore du Portugal, du Maroc, de la Tunisie et de la Yougoslavie.