En bref

– Les prairies peuvent stocker du CO2 , mais la coupe, la fumure, l’altitude et le labour influencent fortement le bilan.

– Les émissions de N2O dépendent tant de la fertilisation que de la compétition entre les plantes et les micro-organismes du sol.

– Le mode d’exploitation des prairies aide à réguler leur impact climatique, mais peut aussi générer des conflits d’objectifs.

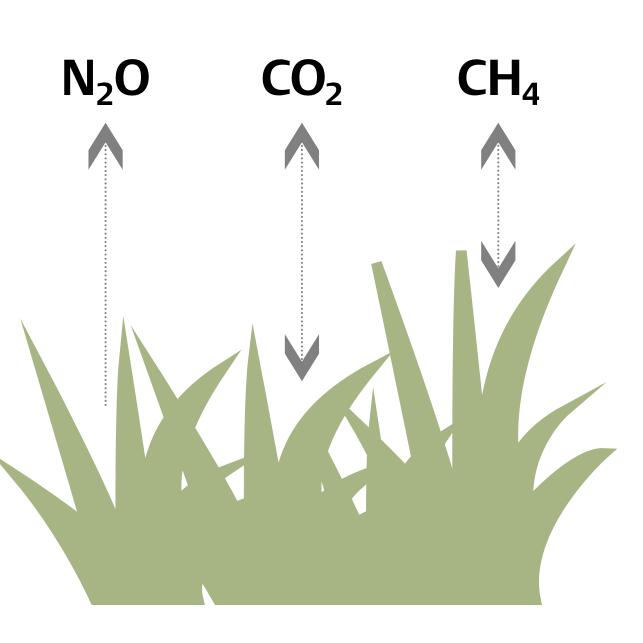

La Suisse s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité en matière de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050. En d’autres termes, il ne devra plus être émis plus de GES qu’il ne peut en être absorbé par des puits naturels ou techniques. L’agriculture représentant environ 14 % des émissions suisses de GES – c’est-à-dire du dioxyde de carbone (CO2 ), du méthane (CH2 ) et du protoxyde d’azote (N2O) –, elle joue un rôle majeur sur ce plan. S’il n’est certes possible d’éliminer totalement les émissions issues de ce secteur, il existe de nombreuses possibilités de les réduire, notamment en fixant davantage de carbone dans le sol – ou du moins en y maintenant les stocks existants. Parallèlement, il est possible de réduire de manière ciblée les émissions de méthane et de protoxyde d’azote.

Les écosystèmes agricoles sous la loupe

C’est précisément ce que la chaire dédiée aux sciences des herbages de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) étudie : comprendre le fonctionnement des agroécosystèmes – en particulier les prairies, les pâturages et les terres arables – et mettre en évidence les interactions complexes avec l’environnement et les pratiques agronomiques. Un axe de recherche important concerne les échanges de GES entre ces écosystèmes et l’atmosphère. Grâce à la méthode dite de covariance des turbulences (« eddy covariance » en anglais), ces échanges gazeux sont mesurés en continu, 10 à 20 fois par seconde, 24 h / 24, sur des années, voire des décennies. C’est, à ce jour, la seule méthode permettant des mesures aussi complètes et fréquentes. Dans le cadre du réseau Swiss FluxNet, que le groupe Sciences des herbages a développé depuis 2003, ces mesures sont réalisées depuis plus de 20 ans sur plusieurs sites suisses : Oensingen (SO), Chamau et Früebüel (ZG) ainsi que l’alpage de Weissenstein (GR).

Intégrer les données du terrain

Ces mesures permettent d’analyser les réactions très dynamiques des agroécosystèmes, en termes d’échanges gazeux, face aux événements météorologiques (extrêmes ou non) ainsi qu’aux différentes pratiques agricoles. Les résultats renseignent sur la résistance des écosystèmes étudiés face aux changements climatiques, mais aussi sur leur contribution aux émissions suisses. Par exemple, il est possible de calculer la quantité totale de CO2 qu’une surface absorbe ou émet – c’est-à-dire la différence entre la quantité de CO2 absorbée par photosynthèse et la quantité émise par la respiration des plantes, de la faune du sol et des micro-organismes. Les échanges de méthane (CH2) et les émissions de protoxyde d’azote (N2O) peuvent également être étudiés. Combinées aux données sur la fertilisation et le rendement (fauche ou pâturage), ces mesures permettent de déterminer la fixation annuelle de carbone dans le sol et d’identifier les conflits d’objectifs potentiels dans les pratiques de gestion mises en œuvre pour atteindre la neutralité visée en matière de gaz à effet de serre.

Quand les plantes absorbent du CO2

Au printemps, les plantes des prairies naturelles reprennent leur croissance et absorbent du CO2 de l’air (absorption nette) – plus qu’il n’en est émis par le sol à travers le métabolisme des micro-organismes. Comme le printemps commence beaucoup plus tôt sur le Plateau que dans les Préalpes et les Alpes, l’absorption de CO2 y démarre aussi plus tôt. Quelle que soit l’altitude, l’absorption de cet élément chute cependant de manière notable après la coupe ou la pâture. En effet, la photosynthèse diminue alors, la respiration devenant le processus dominant dans les échanges gazeux à l’œuvre dans la prairie. Quelques jours plus tard, cette dernière redevient un puits de CO2, car l’activité photosynthétique des peuplements qui repoussent compense à nouveau les pertes liées à la respiration. Les mesures montrent que les trois sites étudiés œuvrent en général comme puits de CO2 , mais que cet effet (considéré sur une année) diminue avec l’altitude. Si une surface herbagère est labourée et ressemée, les pertes par respiration augmentent fortement, réduisant l’effet mentionné, voire transformant la surface considérée en source de CO2 . Il est cependant possible de limiter ces pertes en renonçant à l’enfouissement par labour au profit du semis direct, ce qui réduit la minéralisation du carbone du sol et contribue à préserver le climat.

Influence des pratiques de fertilisation sur le rôle de puits de carbone

En tenant compte des flux d’entrée du carbone par les engrais organiques (lisier et fumier) et des flux de sortie par la fauche ou la pâture, il est possible d’établir le bilan carbone d’une prairie. Ce bilan permet de constater qu’une prairie naturelle constitue généralement un petit, mais important, puits de carbone. L’ampleur de l’effet de ce puits dépend cependant de la quantité d’engrais organique restituée : un apport insuffisant peut faire disparaître cet effet. Ainsi, il s’agit d’adopter des pratiques de fertilisation durables, qui contribuent fortement à réduire l’impact climatique de la production fourragère.

Si la fertilisation organique est insuffisante, l’effet de puits de carbone peut être perdu.

Outre le CO2 , le CH2 et le N2O ont une forte influence sur le dérèglement climatique d’origine anthropique (c.-à-d. humaine), en particulier le N2O, dont le pouvoir de réchauffement global est près de 300 fois supérieur à celui du CO2 . Alors que, dans le monde, les mesures de N2O dans les surfaces herbagères par covariance des turbulences sont rares, le groupe Sciences des herbages a commencé à en effectuer en Suisse dès 2012.

Concurrence entre plantes et micro-organismes

Des études menées, il ressort que les pertes élevées de N2O ne sont pas seulement dues à la fertilisation et à un taux d’humidité élevé du sol : la concurrence entre les racines et les micro-organismes du sol pour l’azote joue aussi un rôle clé. Ainsi, lorsque l’azote est abondant dans le sol mais que la couverture végétale est faible, clairsemée ou inexistante, les micro-organismes « gagnent » la compétition, et les pertes en N2O sont élevées ; dans ce même cas de figure, si les couverture sont à l’inverse denses et vigoureuses, ce sont les plantes qui « l’emportent », avec des pertes en N2O faibles, et ce, indépendamment de la teneur en eau du sol. Ces constats indiquent qu’une fertilisation mieux adaptée à la croissance des peuplements peut réduire l’impact climatique de l’agriculture. Eviter les sols nus est une autre mesure importante de réduction des pertes, tant pour les prairies naturelles que celles artificielles. Cette manière de faire permet d’obtenir une situation profitable sur tous les plans : faible risque d’érosion, et pertes en CO2 ainsi qu’en N2O minimisées.

Interactions avec les légumineuses

Les mesures d’échanges gazeux des agroécosystèmes peuvent aussi révéler des conflits d’objectifs inattendus. Lors d’une expérience pluriannuelle visant à réduire les émissions de N2O dans les surfaces herbagères, l’épandage d’engrais organique a été remplacé par une augmentation de la proportion de trèfle dans le couvert. Comme attendu, cette substitution a permis de réduire durablement les pertes de N2O et de minimiser la lixiviation des nitrates, tout en maintenant le rendement et la qualité du fourrage ; cependant, elle a aussi annulé l’effet de puits de CO2 de la prairie, faute de restitution suffisante de carbone à travers les apports d’engrais organiques. Si ces observations illustrent clairement la complexité des interactions à l’œuvre dans les surfaces herbagères, elles mettent aussi en évidence la diversité des leviers d’action possibles en production fourragère.