Socle de la production agricole, le sol est aussi un écosystème délicat, foisonnant de vie. Pour préserver les rendements à long terme, il s’agit donc d’en prendre soin. L’un des leviers centraux est le travail du sol, qui vise à préparer le lit de semence, à fournir des nutriments et à maîtriser les adventices. Cependant, toute intervention reste une source de stress pour le sol et ses habitants. S’agissant d’un organisme vivant, le sol peut supporter une certaine dose de stress. Mais jusqu’à quel point ? Et à partir de quand sa fertilité est-elle durablement affectée ?

Le travail du sol accélère la minéralisation de la matière organique

Travailler le sol l’aère, ce qui favorise la minéralisation – autrement dit, la dégradation – de la matière organique. Ce processus libère les nutriments stockés dans la matière organique, les rendant disponibles pour les plantes. Cependant, à long terme, un travail du sol intensif peut entraîner une perte de matière organique, surtout si peu de matière organique est restituée (avec des engrais de ferme, du compost, des cultures dérobées ou des résidus de récolte). C’est que cette dernière agit comme une sorte de « colle naturelle » pour les agrégats du sol. Ainsi, quand sa teneur diminue, la stabilité des agrégats, le volume des pores et la capacité de rétention d’eau baissent. Les organismes vivants du sol en souffrent aussi, faute de nourriture suffisante.

L’érosion par le ruissellement

Le travail du sol augmente le risque d’érosion de plusieurs façons : d’une part, il réduit le couvert végétal (résidus de culture ou plantes compagnes), exposant la surface nue aux impacts des gouttes de pluie et accélérant ainsi la battance.

La formation d’une croûte de battance réduit l’infiltration de l’eau et accentue l’érosion.

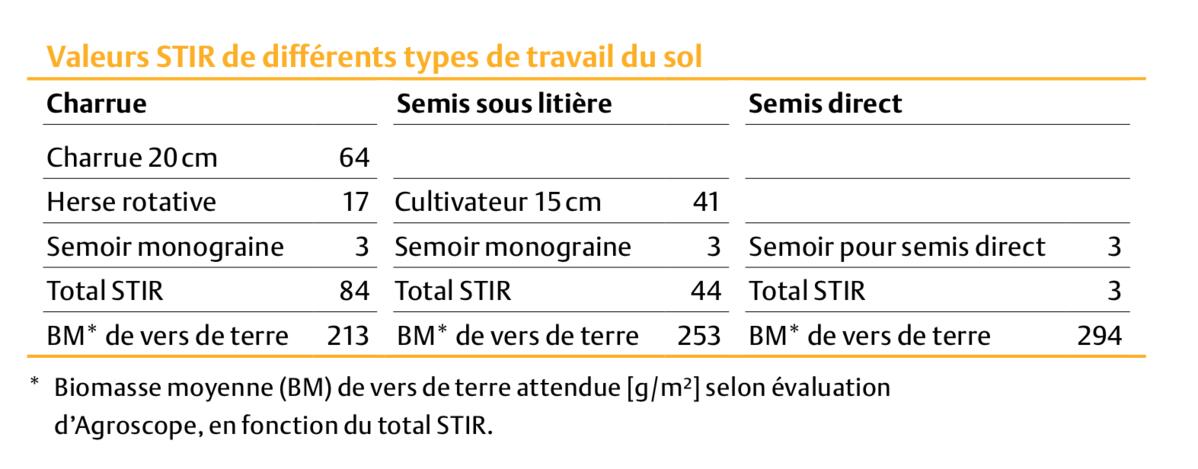

D’autre part, les sols fraîchement travaillés – notamment après la préparation du lit de semence – présentent des agrégats petits et instables, les rendant particulièrement sensibles à ce phénomène. Or la formation d’une croûte de battance limite fortement l’infiltration de l’eau, favorisant le ruissellement en surface, et ainsi, l’entraînement des particules de sol et l’érosion. A cela s’ajoute une baisse de la population de vers de terre dans les sols fortement travaillés (cf. tableau).

Or la raréfaction de ces organismes réduit le nombre de galeries, et donc les voies naturelles d’infiltration de l’eau, diminuant d’autant l’aptitude du sol à absorber l’eau. Comme tout passage avec des machines, le travail mécanique effectué sur un sol trop humide peut provoquer des compactions. Si ces dernières se forment en quelques secondes, il peut s’écouler jusqu’à dix ans avant que le sol ne s’en remette – et encore plus longtemps s’agissant des couches profondes. Il est donc essentiel de prévenir autant que possible ces compactions.

Quand faut-il décompacter les couches plus profondes du sol?

Si un test à la bêche révèle des zones présentant une semelle de labour ou des signes clairs de compaction profonde, un décompactage ponctuel peut s’avérer utile – idéalement dans des conditions sèches –même en profondeur. Mais attention : réaliser cette opération régulièrement est problématique, car elle risque de créer de nouvelles compactions sous la couche ameublie.

L’essentiel est que le sol soit bien colonisé par les racines – tant pendant qu’après l’intervention en question –, afin que les fissures créées restent stables et ouvertes. Pour éviter une reprise en masse et favoriser une bonne structure du sol, il faut le ménager en évitant tout passage de machines juste après un ameublissement, en implantant des prairies artificielles ou des bandes culturales extensives pendant plusieurs années et en renonçant à utiliser des machines lourdes – en particulier au printemps et à l’automne lorsque les sols sont humides.

Optimiser le travail du sol

Compte tenu des risques évoqués, l’objectif devrait être de réduire le travail du sol au strict nécessaire. Le niveau d’intervention approprié dépend du site, de la rotation culturale, de la pression des adventices et du système de culture adopté. L’indice d’intensité du travail du sol STIR (pour « Soil Tillage Intensity Rating », cf. tableau) permet d’évaluer le niveau d’intensité des interventions et leur effet sur le sol.

Un sol dégradé ou compacté ne se régénère pas du jour au lendemain par du semis direct.

Il prend en compte le type d’outil, la vitesse et la profondeur de travail ainsi que la surface affectée. Notons qu’un sol dégradé ou compacté ne se régénère pas du jour au lendemain par du semis direct. Il vaut mieux diminuer progressivement l’intensité du travail du sol pour permettre aux organismes du sol de reprendre petit à petit le relais dans la création d’une structure de sol fonctionnelle. L’agriculture de conservation vise à déranger le sol le moins possible. Cependant, cette approche ne consiste pas seulement à renoncer à la charrue : elle implique aussi le maintien d’un couvert permanent, l’implantation ciblée d’engrais verts et la diversification des rotations culturales. Entre le labour conventionnel et le semis direct, de nombreuses solutions intermédiaires existent, qu’il s’agit de choisir en fonction du lieu considéré.

Conseil pratique

- Dans les conditions climatiques suisses, une bonne structure du sol est généralement assurée lorsque la teneur en matière organique atteint environ un sixième (17 %) de celle en argile. Par exemple, un sol avec 20 % d’argile devrait contenir environ 3,4 % de matière organique.

- Pour limiter l’érosion autant que possible, le sol devrait être couvert à au moins 30 % par des plantes vivantes ou des résidus de culture. Cet impératif est particulièrement important pour les parcelles en pente (dès 2 % à 4 % de pente) ainsi que les sols sensibles à l’érosion (limoneux ou sablonneux) ou lors des périodes de fortes précipitations (p. ex. au printemps).

- Avant toute intervention mécanique, il faut vérifier l’humidité du sol avec un test à la bêche ou au tournevis (taille 4) sur le terrain. Si le tournevis ne peut être enfoncé dans le sol sur 10 cm qu’en exerçant une forte pression (> 8 kg), alors le sol est suffisamment portant pour un passage avec une machine.