Conformément à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), des analyses du pH ainsi que des teneurs en phosphore (P) et en potassium (K) sont légalement requises dans le cadre des PER. S’agissant des terres cultivées, l’analyse du taux d’humus et de la teneur en argile est également requise, cette dernière étant généralement indiquée sous forme d’estimation. Enfin, de nombreux laboratoires indiquent encore la teneur en magnésium (Mg).

Humus et argile : mesurer plutôt qu’estimer

Pour les exploitations qui mettent en œuvre des mesures spécifiques pour améliorer la teneur en humus du sol, des estimations ne suffisent pas : il est préférable de demander des analyses précises fournissant des valeurs mesurées. Celles-ci peuvent être converties en un rapport humus / argile selon la fiche technique du FiBL n° 1315 « Gestion de l’humus ». Ces opérations permettent d’estimer le potentiel d’augmentation de l’humus sur les différentes parcelles concernées. Les teneurs en humus et en argile sont également utiles pour estimer les facteurs de correction de la norme de fumure (voir encadré sur la fertilisation adaptée au site). S’agissant de la teneur en argile, une seule mesure suffit : il n’y a pas lieu de la répéter dans les décennies suivantes.

Fertilisation adaptée au site

Sur la base des résultats d’analyse du sol et des PRIF, il est possible de déterminer des facteurs de correction, permettant d’évaluer, pour chaque culture et type de nutriment, si la quantité standard d’engrais est adéquate, doit être réduite ou, plus rarement, augmentée. Contrairement à d’autres documents de base courants, les PRIF reposent sur des données suisses, ils sont donc bien adaptés aux sols locaux.

Pour le chaulage, des clarifications sont de mise

De nombreux laboratoires réalisent par ailleurs une analyse préalable du calcaire. Pour ce faire, ils versent un peu d’acide chlorhydrique sur le sol, ce qui, en présence de calcaire, provoque une réaction moussante. Si cette réaction se produit (indiquant une présence de calcaire), cela signale aux chef·fes d’exploitation qu’un apport de chaux n’est pas encore de mise et oriente le laboratoire vers la méthode d’analyse adéquate pour les éléments P, K et Mg. L’expérience montre cependant que des erreurs surviennent fréquemment à ce stade, soulignant l’importance de définir une démarche précise avec le laboratoire. En particulier, si du calcaire est présent dans le sol, l’analyse des réserves de P, K et Mg avec l’agent d’extraction acétate d’ammonium (AAE10) n’est pas appropriée, car cette méthode ne fonctionne pas correctement dans ce cas. Il convient alors de se limiter aux teneurs disponibles mesurées dans de l’eau saturée en CO 2 (ou une solution de CaCl 2 ; cf. Principes de la fertilisation des cultures agricoles en Suisse [PRIF]).

Des méthodes complémentaires fournissent des informations utiles sur le sol et l’efficacité du mode de gestion.

La valeur du pH permet également de déterminer s’il faut chauler : un pH entre 6 et 7 est optimal pour l’absorption de la plupart des nutriments ; en dessous de 6, un chaulage est nécessaire. La quantité de chaux à apporter peut être estimée à l’aide de la capacité d’échange cationique (CEC) et de la saturation en bases (SB), des paramètres indiquant la capacité du sol à stocker des cations nutritifs disponibles pour les plantes. A partir des PRIF, il est ainsi possible de déterminer la quantité optimale de chaux à apporter. La CEC et la SB donnent aussi des indications quant à la stratégie de fertilisation à adopter : une CEC autour de 10 cmol/100g signale que la capacité du sol à stocker des nutriments est faible, ce qui justifie des apports d’engrais plus faibles mais plus fréquents ; avec une CEC à partir de 20 cmol/100g, cette capacité est satisfaisante, permettant des apports plus importants sans risque de lessivage.

Reconnaître la diversité des sols et échantillonner correctement

Selon l’ordonnance sur les paiements directs (OPD), toutes les parcelles d’une exploitation – à quelques exceptions près – doivent faire l’objet d’analyses. Les parcelles contiguës avec des caractéristiques et une gestion similaires (OFAG 2024) peuvent être regroupées.

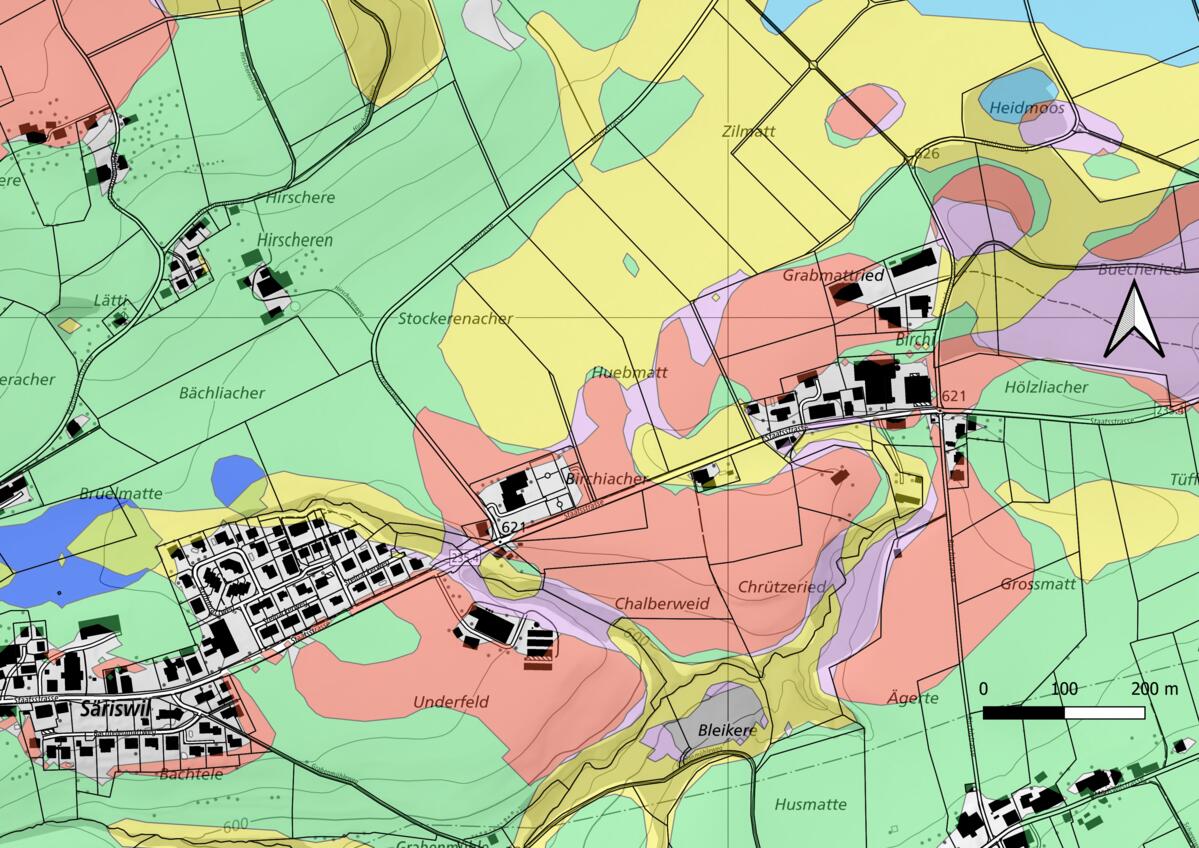

Certaines cartes pédologiques disponibles sur les géoportails cantonaux indiquent si des parcelles données appartiennent à une même unité pédologique. Cependant, les sols étant souvent très hétérogènes – même à l’intérieur d’une seule parcelle –, il est judicieux de prélever un échantillon par zone distincte. Cette manière de faire permet d’obtenir des résultats d’analyse plus précis. Pour de plus amples informations, se référer à la fiche « Cartes des sols pour l’élaboration d’échantillons mixtes dans le cadre de la preuve de performance écologique ».

Sur certaines parcelles, il est possible de distinguer visuellement différentes zones, qui peuvent alors faire l’objet de prélèvements distincts. La fiche technique « Analyses de sol pour les exploitations bio » (FiBL 2021) décrit bien le procédé de prélèvement, qui est aussi valable pour les exploitations conventionnelles.

Indications complémentaires sur la santé des sols

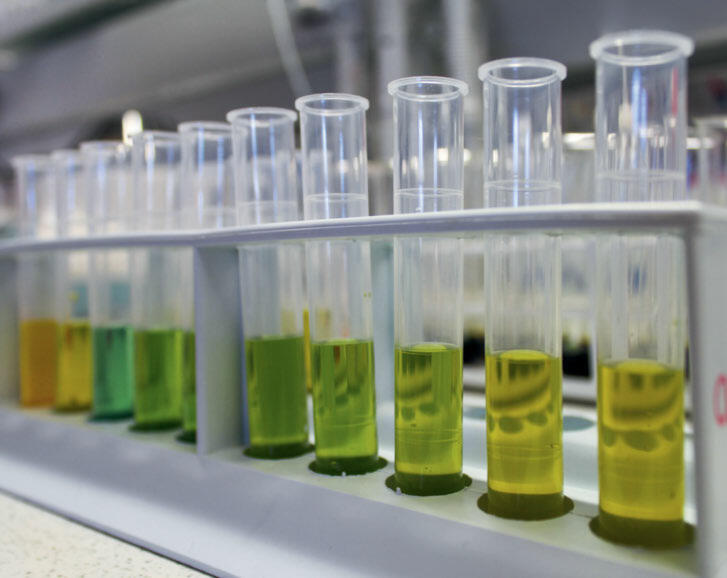

En sus des analyses à réaliser dans le cadre des PER, des méthodes complémentaires fournissent des informations utiles sur le sol et l’efficacité du mode de gestion : des tests à la bêche réguliers (voir encadré), combinés à l’observation de l’état des cultures, sont recommandés pour toutes les parcelles. De même, il est important de vérifier que la structure et la surface du sol sont intactes, car les plantes cultivées ne peuvent bénéficier d’une fertilisation optimale que si leurs racines peuvent se développer librement. Celles et ceux qui s’intéressent aux organismes vivants du sol peuvent faire analyser la biomasse ou l’activité microbienne en laboratoire. Bien qu’elles ne concernent que que les plus petits organismes (bactéries, protozoaires, certains champignons / algues), les valeurs mesurées présentent l’avantage de pouvoir être comparées à des valeurs de référence. Pour une méthode à réaliser soi-même, on peut enterrer un slip en coton (« preuve par le slip », voir le site www. beweisstueckunterhose.ch/fr/), une approche moins précise, mais amusante pour déterminer l’activité biologique du sol.

Analyse à la bêche : observer la structure du sol

Le test à la bêche permet d’observer la structure du sol, essentielle pour la rétention d’eau, l’aération et les organismes du sol. Dans la méthode harmonisée pour la Suisse « SolDoc », la procédure est expliquée pas à pas (en trois langues) à l’aide de documents explicatifs et de vidéos.