Für den ÖLN sind gemäss Bundesamt für Landwirtschaft Analysen des pH-Werts, der Gehalte an Phosphor (P) und Kalium (K) gesetzlich vorgeschrieben. Auf Ackerflächen kommen Humus- und Tongehalt hinzu. Letztere werden meist als Schätzwert ausgewiesen. Viele Labors ergänzen zudem den Magnesiumgehalt (Mg).

Messen statt schätzen bei Humus und Ton

Für Betriebe, die gezielt Massnahmen zum Humusaufbau einsetzen, reichen Schätzwerte nicht. Hier lohnt es sich, Messwerte zu bestellen, die genauer sind und nicht in breiten Wertebereichen angegeben werden. Diese Messwerte lassen sich gemäss FiBL-Merkblatt Nr. 1314 «Humuswirtschaft» zum Humus/Ton-Verhältnis umrechnen. Dadurch lässt sich das Potenzial für den Humusaufbau parzellenweise abschätzen. Humus- und Tongehalte sind ausserdem nützlich, um Korrekturfaktoren für die Normdüngung abzuschätzen (siehe Kasten standortangepasste Düngung). Die Messung des Tongehalts genügt einmal und muss in den folgenden Jahrzehnten nicht wiederholt werden.

Standortangepasste Düngung

Mit den Analyseresultaten aus dem Labor und den GRUD lassen sich Korrekturfaktoren bestimmen. So kann für verschiedene Kulturen und Nährstoffe abgeschätzt werden, ob die Standarddüngermenge passt, eine reduzierte Gabe sinnvoll ist oder in seltenen Fällen eine Erhöhung empfohlen wird. Im Gegensatz zu anderen gängigen Grund lagen beruht die GRUD auf Schweizer Datensätzen und ist somit gut an hiesige Böden angepasst.

Beim Kalk braucht es klare Absprachen

Viele Labors führen ausserdem eine Kalkvorprobe an der Bodenprobe durch. Dazu wird Salzsäure auf den Boden geträufelt, die mit dem vorhandenen Kalk schäumend reagiert. Zeigt die Reaktion vorhandenen Kalk an, dient das einerseits als Information, dass ein Aufkalken auf dem Betrieb noch nicht nötig ist, andererseits dient es dem Labor zur Auswahl der richtigen Messmethoden für P, K und Mg. Die Erfahrung zeigt, dass hier häufig Fehler passieren und eine genaue Absprache mit den Labors nötig ist. Falls Kalk im Boden vorhanden ist, ist eine Analyse der Reserve von P, K und Mg mit dem Extraktionsmittel Ammoniumacetat (AAE10) nicht zielführend – die Methode funktioniert dann nicht korrekt. In diesem Fall sollte man sich mit den direkt verfügbaren Gehalten von P, K und Mg begnügen, die in CO 2 -gesättigtem Wasser (resp. einer CaCl 2 -Lösung, siehe GRUD) gemessen werden.

Ergänzende Methoden liefern weitere wertvolle Informationen über den Boden und die Erfolge der Betriebsführung.

Auch der pH-Wert zeigt an, ob ein Aufkalken nötig wird. Für die Aufnahme der meisten Pflanzennährstoffe ist ein pH zwischen 6 und 7 optimal. Unter einem Wert von 6 sollte gekalkt werden. Die benötigte Kalkmenge lässt sich anhand der Kationenaustauschkapazität (KAK) und der Basensättigung (BS) abschätzen. Sie geben Auskunft darüber, wie viele Nährstoffkationen ein Boden pflanzenverfügbar speichern kann. Mit den Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz (GRUD, siehe Kasten) kann so die optimale auszubringende Kalkmenge ermittelt werden. KAK und BS liefern aber auch Hinweise zur Düngestrategie: Bei einer KAK um 10 cmol/100g ist das Speicherpotenzial klein, weshalb in kleinen Gaben und häufiger gedüngt werden sollte. Bei einer KAK ab 20 cmol/100g kann der Boden mehr Nährstoffe halten – grössere Gaben sind möglich, ohne dass das Risiko der Auswaschung steigt.

Bodenvielfalt erkennen und richtig beproben

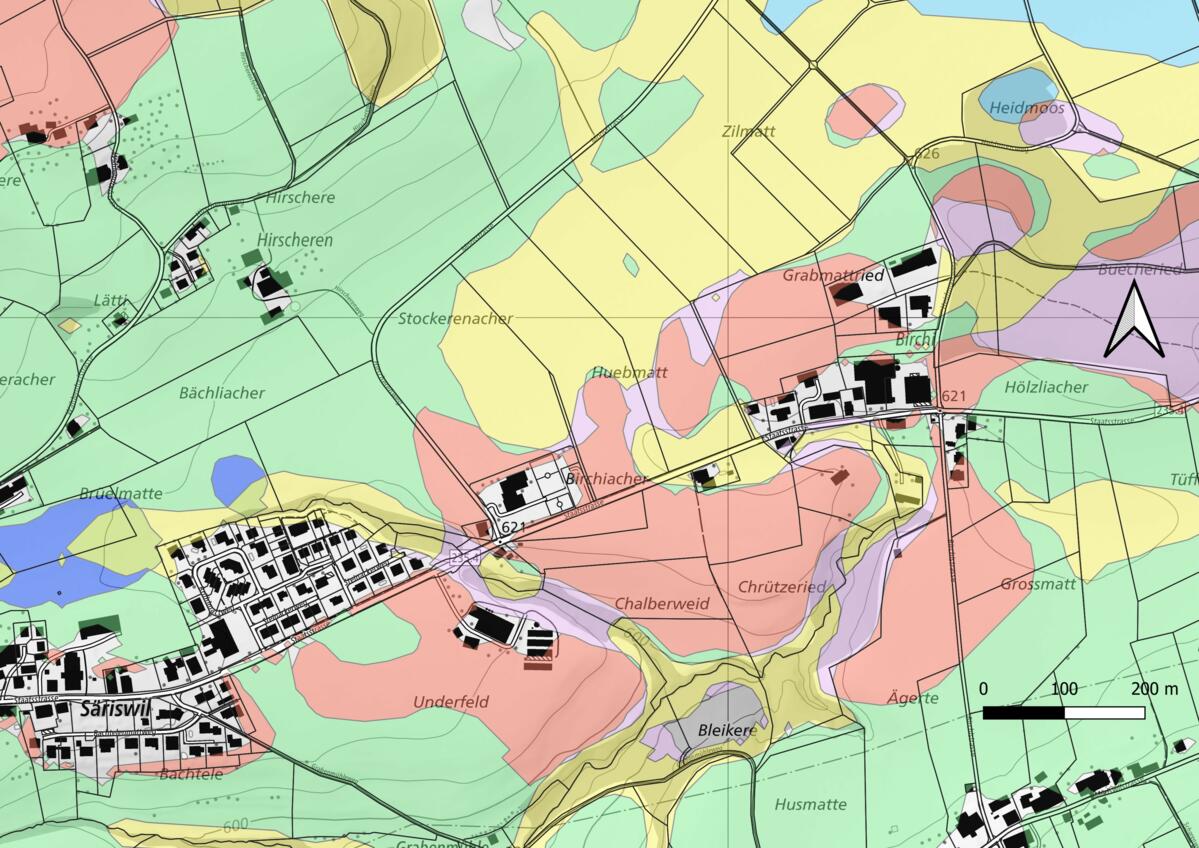

Laut DZV müssen alle Parzellen eines Betriebes – mit Ausnahmen – beprobt werden. Nebeneinanderliegende Parzellen mit gleichen Bodeneigenschaften und analoger Bewirtschaftung (BLW 2024) dürfen zusammengefasst werden.

Auf den Geoportalen mancher Kantone zeigen regionale Bodenkarten, ob eigene Parzellen zur gleichen Bodeneinheit gehören. Oft sind Böden jedoch sehr heterogen, selbst innerhalb einer Parzelle. In solchen Fällen lohnt es sich, pro unterschiedliche Zone eine separate Probe zu entnehmen. Auf diese Weise erhält man exaktere Analyseresultate der Bodenproben. Mehr Informationen im Merkblatt «Bodenkarten für die Erstellung von Mischproben innerhalb des Ökologischen Leistungsnachweises».

Auf gewissen Parzellen lassen sich verschiedene Zonen auch von Auge gut unterscheiden und separat beproben. Das Vorgehen zum Entnehmen der Bodenproben ist im Merkblatt «Bodenuntersuchungen für Biobetriebe» (FiBL 2021) gut beschrieben und trifft auch für Nichtbiobetriebe zu.

Zusätzliche Hinweise zur Bodengesundheit

Ergänzende Methoden, die über die vorgeschriebenen ÖLN-Analysen hinausgehen, liefern weitere wertvolle Informationen über den Boden und die Erfolge der Betriebsführung. Regelmässige Spatenproben (siehe Kasten), kombiniert mit der Beobachtung des Zustands der Kulturpflanzen, werden auf allen Parzellen empfohlen. Die Überprüfung einer intakten Bodenstruktur und -oberfläche ist wichtig, da die Kulturpflanzen nur dann von einer optimalen Düngung profitieren können, wenn sie ihre Wurzeln ungehindert ausbreiten können. Wer sich für das Bodenleben interessiert, kann beispielsweise die mikrobielle Biomasse / Aktivität im eigenen Boden in einem Labor messen lassen. Diese Messwerte beziehen sich zwar nur auf die kleinsten unter den Bodenbewohnern (Bakterien, Einzeller, einige Pilze / Algen), haben aber den Vorteil, dass es bereits Vergleichswerte dazu gibt. Wer lieber selbst aktiv wird, vergräbt eine baumwollene Unterhose (www.beweisstueck-unterhose.ch) und erhält eine zwar etwas ungenauere, dafür lustigere Idee über die Aktivität aller Bodenbewohner.

Spatenprobe zeigt Bodenstruktur

Mit der Spatenprobe kann man die Bodenstruktur unter die Lupe nehmen, die für die Speicherung von Wasser, die Durchlüftung und Bodenorganismen wichtig ist. Die harmonisierte Methode BodenDok für die Schweiz führt Schritt für Schritt mit erklärenden Dokumenten oder Videos durch das Vorgehen und ist in drei Sprachen verfügbar.