Der Boden ist das Fundament jeder landwirtschaftlichen Produktion – und gleichzeitig ein empfindliches, lebendiges System. Wer langfristig Erträge sichern will, muss sorgsam mit ihm umgehen. Ein zentraler Hebel dafür ist die Bodenbearbeitung. Sie soll Saatbett und Nährstoffe bereitstellen, Unkraut regulieren – doch jede Bearbeitung bedeutet auch Stress für den Boden und seine Bewohnenden. Als lebendiges System kann der Boden eine gewisse Menge Stress ertragen. Aber wie viel? Und ab wann leidet die Bodenfruchtbarkeit dauerhaft?

Bodenbearbeitung beschleunigt die Humusmineralisierung

Durch Bodenbearbeitung wird der Boden belüftet, was die Mineralisierung – also den Abbau – der organischen Substanz fördert. Dadurch werden im Humus gespeicherte Nährstoffe freigesetzt und für Pflanzen verfügbar. Langfristig kann intensive Bearbeitung jedoch zu Humusverlust führen – insbesondere, wenn wenig organisches Material durch Hofdünger, Kompost, Zwischenfrüchte oder Ernterückstände nachgeliefert wird. Humus wirkt als natürlicher «Klebstoff» für Bodenaggregate. Nimmt sein Gehalt ab, sinken Aggregatstabilität, Porenvolumen und Wasserspeicherfähigkeit. Auch das Bodenleben leidet, da weniger Nahrung zur Verfügung steht.

Erosion durch abfliessendes Wasser

Die Bodenbearbeitung begünstigt Erosion auf mehreren Ebenen: Einerseits reduziert sie die Bodenbedeckung durch Ernterückstände und Beikräuter. Die ungeschützte Oberfläche ist prasselnden Regentropfen ausgeliefert, was die Verschlämmung beschleunigt.

Mehr Wasser reisst Bodenteile mit sich und fördert Erosion.

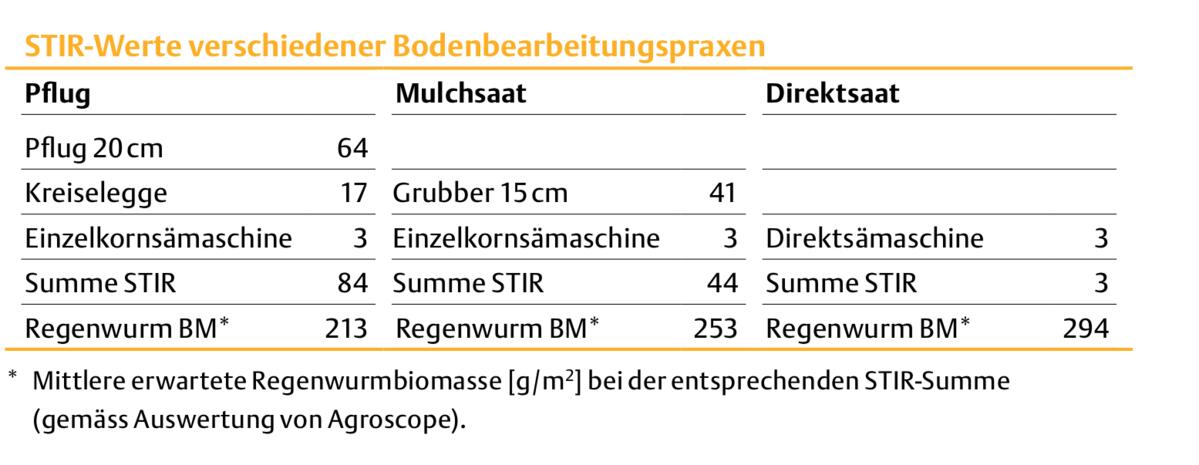

Andererseits sind frisch bearbeitete Böden – besonders nach der Saatbettbereitung – wegen ihrer kleinen, instabilen Aggregate besonders anfällig für Verschlämmungen. Eine verschlämmte Oberfläche hat eine stark verminderte Infiltrationsleistung: Mehr Wasser läuft oberflächlich ab, reisst Bodenteile mit sich und fördert Erosion. Hinzu kommt, dass auf intensiv bearbeiteten Flächen weniger Regenwürmer vorkommen (siehe Tabelle).

Das bedeutet auch weniger Gänge – und damit weniger Kanäle, durch die Wasser versickern kann. Auch dadurch ist die Infiltrationsleistung weiter eingeschränkt. Wie jeder Maschineneinsatz kann auch die Bodenbearbeitung bei zu feuchten Bodenverhältnissen zu Verdichtungen führen. Die Verdichtung findet in Sekunden statt, aber es kann zehn Jahre dauern, bis der Boden sich davon erholt – in tieferen Bodenschichten dauert es noch länger. Daher sollten Verdichtungen wenn möglich verhindert werden.

Wann ist eine Unterbodenlockerung nötig?

Zeigt eine Spatenprobe auf Teilflächen eine ausgeprägte Pflugsohle oder Hinweise auf Unterbodenverdichtung, kann eine einmalige Tiefenlockerung sinnvoll sein – idealerweise bei trockenen Bedingungen, auch im Unterboden. Regelmässige Lockerungen sind hingegen kritisch, da sie neue Verdichtungen unterhalb der gelockerten Schicht verursachen können.

Wichtig ist, dass der Boden während und nach der Massnahme intensiv durchwurzelt ist – nur so bleiben die entstandenen Risse stabil und offen. Um eine Wiederverdichtung zu vermeiden und die Strukturbildung zu fördern, sollte der gelockerte Boden geschont werden: keine Befahrung unmittelbar nach der Lockerung, Anlage von mehrjährigen Kunstwiesen oder Ackerschonstreifen und Verzicht auf schwere Maschinen – besonders im feuchten Frühjahr und Herbst.

Optimierung der Bodenbearbeitung

Angesichts der genannten Risiken sollte das Ziel sein, die Bodenbearbeitung auf das notwendige Mass zu begrenzen. Was als «notwendig» gilt, hängt von Standort, Fruchtfolge, Unkrautdruck und Anbausystem ab.

Ein zuvor intensiv bearbeiteter Boden lässt sich meist nicht allein durch Direktsaat regenerieren.

Eine Möglichkeit, die Bearbeitungsintensität zu erfassen und deren Wirkung auf den Boden zu vergleichen, bietet der sogenannte STIR-Wert (Soil Tillage Intensity Rating, siehe Tabelle). In seine Berechnung fliessen Gerätetyp, Arbeitsgeschwindigkeit, Bearbeitungstiefe und betroffene Bodenfläche ein. Ein zuvor intensiv bearbeiteter Boden lässt sich meist nicht allein durch Direktsaat regenerieren – ein abrupter Umstieg ist selten erfolgreich. Stattdessen braucht es einen schrittweisen Übergang: Eine gezielte, reduzierte Bearbeitung kann zu Beginn helfen, bis Bodenorganismen und Wurzeln die Struktur übernehmen.

Die konservierende Landwirtschaft verfolgt das Ziel, den Boden möglichst wenig zu stören.

Die konservierende Landwirtschaft verfolgt das Ziel, den Boden möglichst wenig zu stören. Sie geht jedoch über den blossen Pflugverzicht hinaus: Dauerhafte Bodenbedeckung, gezielte Gründüngung und vielfältige Fruchtfolgen sind ebenso entscheidend. Zwischen konventionellem Pflugeinsatz und Direktsaat bestehen zahlreiche Abstufungen – sie sollten standortgerecht gewählt werden.

Unser Tipp

- Für eine gute Bodenstruktur sollte der Boden unter den klimatischen Bedingungen der Schweiz einen Humusgehalt von rund einem Sechstel (17 %) des Tongehaltes aufweisen. Wenn ein Boden z. B. 20 % Ton hat, sollte er ca. 3,4 % Humus haben.

- Um Erosion soweit möglich vorzubeugen, sollte die Bodenoberfläche zu mindestens 30 % mit lebenden Pflanzen oder Ernteresten bedeckt sein. Dies gilt insbesondere für geneigte Parzellen (bereits ab 2 – 4 % Neigung), die niederschlagsintensiven Perioden (z. B. das Frühjahr) und für erosionsanfällige (schluffige und sandige) Böden.

- Vor dem Maschineneinsatz die Bodenfeuchte mit einer Spatenprobe oder dem Schraubenzieher-Test im Feld bestimmen. Beim Schraubenzieher-Test wird versucht, einen Schraubenzieher (Gr. 4) in den unbearbeiteten Boden zu drücken. Nur falls dieser mit viel Kraft (> 8 kg Auflast) 10 cm in den Boden gedrückt werden kann, ist der Boden für eine Befahrung tragfähig genug.