Landmaschinen sind in den letzten Jahrzehnten stetig grösser, schlagkräftiger und schwerer geworden. Insbesondere selbstfahrende Erntemaschinen kommen mit vollen Korntanks oder Bunkern heute auf Achslasten von weit über zehn Tonnen. Grösser geworden sind zwar auch die Fahrwerke und damit die Kontaktflächen zwischen Maschinen und Boden, aber längst nicht im gleichen Masse wie die Maschinengewichte.

Die Landwirtschaft muss sich mit den höheren Fahrzeuggewichten irgendwie arrangieren.

Ein Zurück zu zweireihigen Zuckerrübenvollerntern und Traktoren mit Zweiradantrieb dürfte es aus verschiedenen Gründen aber nicht mehr geben, und die Landwirtschaft muss sich mit den höheren Fahrzeuggewichten deshalb irgendwie arrangieren.

Kontaktflächendruck und Tiefenwirkung

Beim Thema Bodendruck und Bodenschonung liegt der Fokus oft auf dem mittleren Kontaktflächendruck. Dabei handelt es sich aber nur um die eine Hälfte der Wahrheit, die andere Hälfte ist die durch hohe Radlasten verursachte Tiefenwirkung. Diese kann zu Verdichtungen im Unterboden führen, welche sich kurz- und mittelfristig nur mit hohem Energieaufwand beheben lassen – wenn überhaupt. Höhere Radlasten führen selbst bei gleichen mittleren Kontaktflächendrücken zu grösseren Tiefenwirkungen (siehe Kugelmodell).

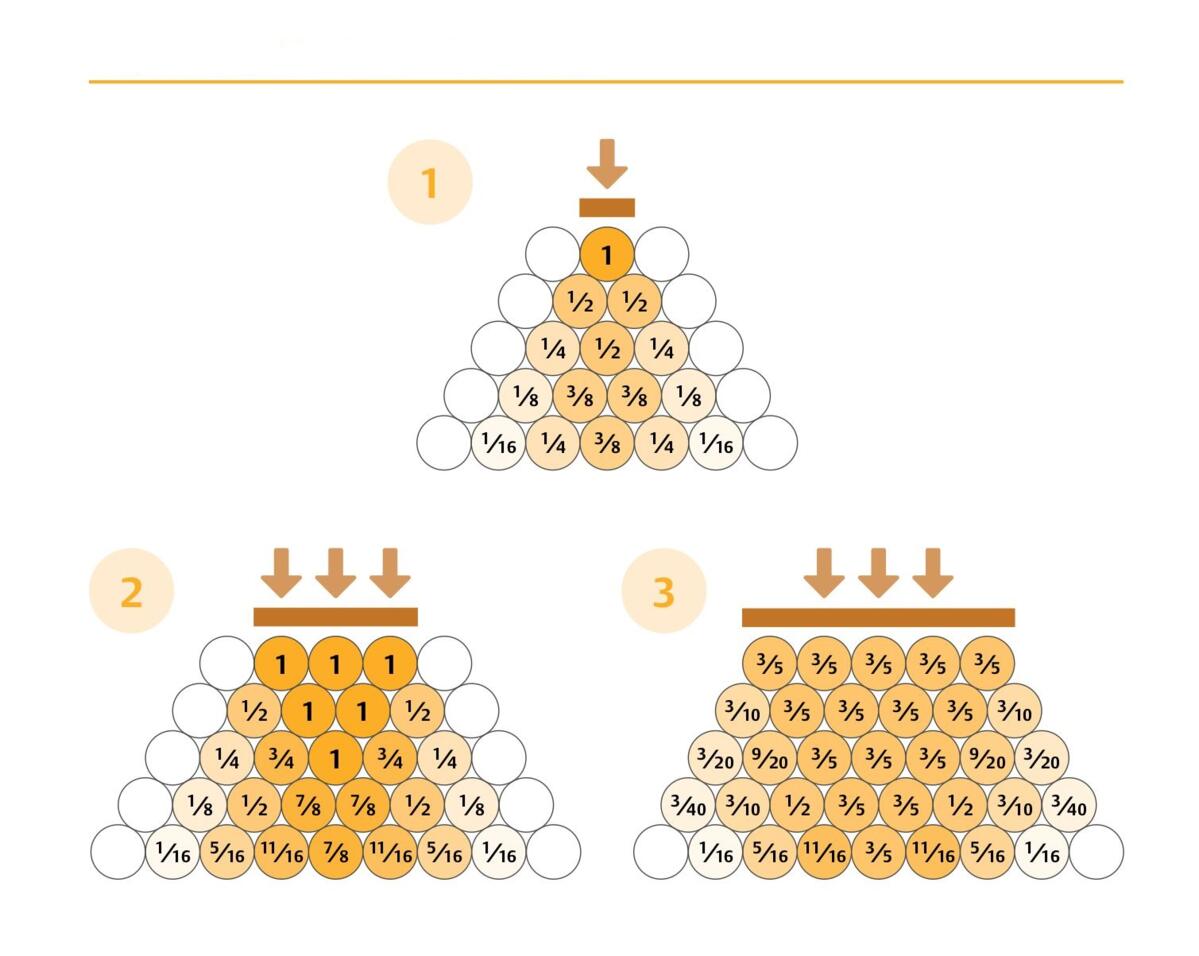

Wie der Druck in den Boden wandert

Die Kugeln stehen für Bodenteilchen, welche die Last jeweils zur Hälfte an die darunterliegenden Bodenteilchen weitergeben. Bei einer Last mit dem Wert 1 wirkt in der fünften Schicht direkt darunter noch ein Druck 3 ⁄8 der Last. Im zweiten Beispiel sind sowohl die Last als auch die Fläche dreimal grösser, der Druck zwischen Rad und Bodenteilchen bleibt somit gleich gross. Davon kommt in der fünften Schicht immer noch ein Druck von 7 ⁄8 der Last an. Wenn diese bei zunehmenden Radlasten nicht allzu stark ansteigen soll, müssen die Aufstandsflächen überproportional vergrössert werden, womit gleichzeitig auch der Kontaktflächendruck vermindert wird (drittes Beispiel).

Anpassung des Reifendrucks

Eine Vergrösserung der Kontaktfläche lässt sich über den Reifendruck erreichen. Wird der Innendruck von Standard-Radialreifen etwa von 1,6 bar (Strassendruck) auf 0,8 bar reduziert, vergrössert sich die Kontaktfläche im Feldeinsatz meist um 20 bis 25 %. Bei VF-Reifen, deren Innendruck für eine bestimmte Traglast noch weiter gesenkt werden kann (z. B. auf 0,6 bar), sind es 25 bis 30 %. Dadurch entstehen kleinere Kontaktflächendrücke und eine geringere Tiefenwirkung – was grundsätzlich positiv ist. Ein weiterer Vorteil sind geringere Druckspitzen im Oberboden. VF-Reifen bieten gegenüber Standard-Radialreifen zwei Vorteile: Sie tragen bei gleichem Innendruck bis zu 40 % mehr Last oder ermöglichen bei gleicher Tragfähigkeit einen bis zu 40 % tieferen Druck.

Das «Strasse-Feld-Dilemma» lässt sich nur mit einer Reifendruckverstellanlage lösen.

Diese Potenziale lassen sich vor allem bei häufigem Wechsel zwischen Strasse und Feld nutzen – etwa bei der Gülleausbringung. Kompromissdrücke um 1 bar lassen die Reifen auch auf der Strasse technisch zu. Fahrverhalten, Reifenverschleiss und Rollwiderstand sind jedoch nicht ideal. Besser wäre, den Druck je nach Einsatz anzupassen: tief im Feld, hoch auf der Strasse. Dieses «Strasse-Feld-Dilemma» lässt sich nur mit einer Reifendruckverstellanlage (RDA) lösen.

Doppelräder bleiben eine gute Option

Wenn deutlich höhere Radlasten abzustützen sind, reicht die Vergrösserung der Kontaktfläche durch niedrigeren Reifendruck oft nicht aus. Hier kann Doppelbereifung gute Dienste leisten. Das Montieren ist zwar aufwendig und führt oft zu «unhandlichen» Fahrzeugbreiten. Zur Verminderung des Bodendrucks bleibt diese altbewährte Lösung aber vorteilhaft – besonders, wenn Haupt- und Doppelräder gleich dimensioniert sind und mit identischem Druck gefahren werden. Werden sie zudem mit etwas Abstand montiert, ähnelt die Tiefenwirkung jener von Einzelrädern. In der Schweiz ist diese «Optimum-Variante» wegen der Strassenverkehrsgesetzgebung aber nur bei kleinen Traktoren möglich. Doppelräder bringen auch in Hanglagen Vorteile, da zwei «Reifenkanten» zur Seitenführung beitragen.

Raupenlaufwerke mit Vorbehalt

Noch stärker vergrössern lassen sich die Kontaktflächen zwischen Maschinen und Boden mit Raupenlaufwerken – bei Mähdreschern der Top-Klasse sind sie kaum mehr wegzudenken. Dabei zeigt sich ein weiterer Grund, weshalb dem mittleren Kontaktflächendruck nicht zu viel Bedeutung zukommen sollte: Er ist eine rechnerische Grösse, während die Spitzendrücke in der Fläche mehr als doppelt so hoch sein können.

Raupenlaufwerke bringen stattliche Mehrgewichte auf die Waage.

Das gilt für Rad- und Raupenfahrwerke, wobei Letztere oft eine besonders ungleichmässige Druckverteilung aufweisen. Besonders heikel sind ungünstig ballastierte Vollraupentraktoren: Sie neigen zum Aufbäumen, wodurch das gesamte Maschinengewicht auf dem hinteren Raupenantriebsrad lastet – das ohne Luftpolster dann vollständig «durchdrückt». Raupenlaufwerke sind überdies sehr teuer und bringen stattliche Mehrgewichte auf die Waage. Der Leergewichtsunterschied zwischen einem Claas Axion 960 und einem Axion 960 TT (Halbraupe) beispielsweise liegt bei rund 3,5 t, der zwischen einem John Deere 8R 410 und einem 8RX 410 (Vier-Raupen-Konzept) bei rund 5,5 t (bei Leergewichten der Standard-Varianten von jeweils rund 14,5 t). Diese Mehrgewichte können durch die grossen Kontaktflächen der Raupen zwar «kompensiert» werden, nichtsdestotrotz müssen sie berücksichtigt werden.