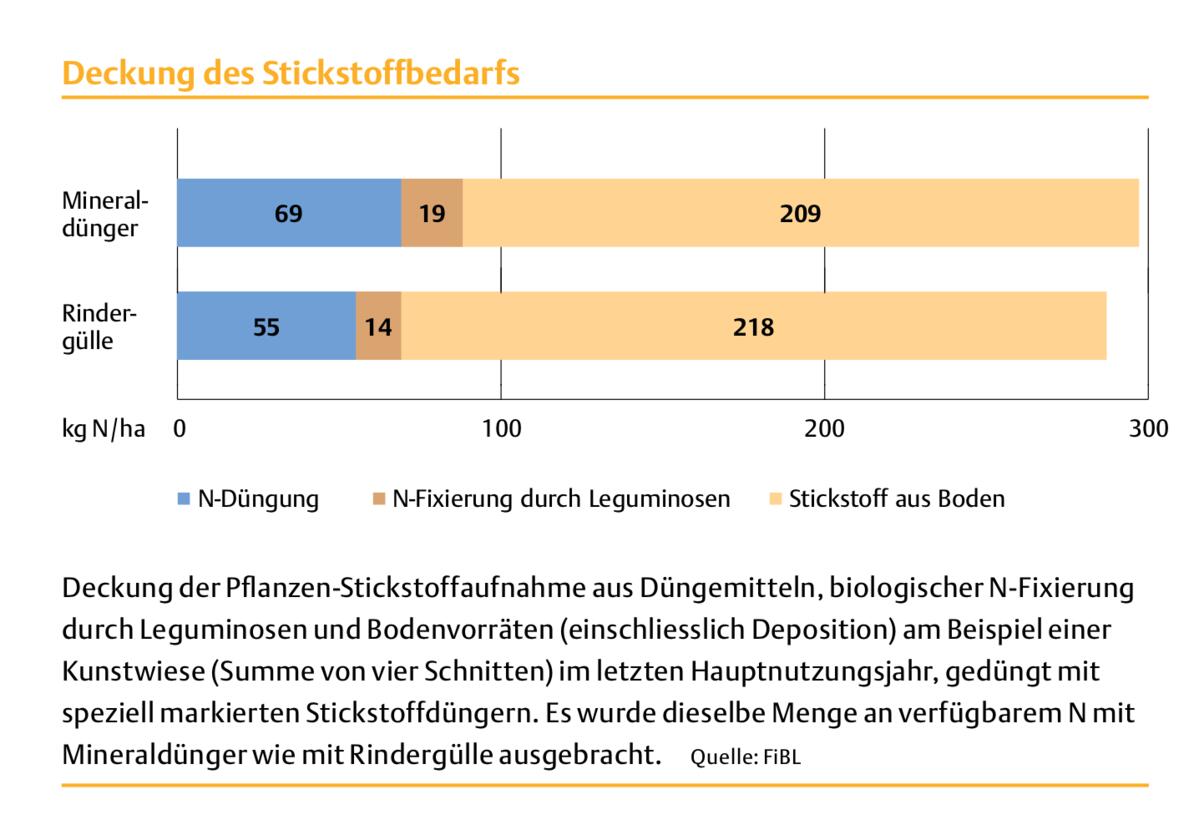

Statt nur die Pflanze direkt zu düngen, rückt zunehmend der Boden als zentrales Glied der Nährstoffversorgung in den Fokus – gerade bei Stickstoff zeigen Studien seine entscheidende Rolle. Im Projekt NitroGäu konnte mithilfe von speziell markierten Düngern gezeigt werden, dass Pflanzen im Ausbringungsjahr weniger als ein Viertel des Stickstoffs aus Rindergülle aufnahmen und ihren Bedarf vorwiegend aus Bodenreserven deckten.

Ein Grossteil des Stickstoffs in der Pflanze stammt aus dem Boden.

Vom Stickstoff im Mineraldünger dagegen wurden etwa zwei Drittel von den Pflanzen aufgenommen. Dennoch stammte auch hier ein Grossteil des Stickstoffs in der Pflanze aus dem Boden (Abbildung 1).

Der restliche Stickstoff aus den markierten Düngern wurde durch mikrobielle Prozesse in den Humus eingebaut.

Auch nach drei Jahren war noch mehr als die Hälfte des Güllestickstoffs im Boden vorhanden.

Auch nach drei Jahren waren noch mehr als die Hälfte des Güllestickstoffs und rund ein Drittel des Mineraldüngerstickstoffs im Boden vorhanden. Dies zeigt: Bestehende Nährstoffvorräte im Boden müssen bei der Düngung berücksichtigt werden, um Überdüngung und daraus resultierende Verluste in die Umwelt zu reduzieren.

Verschiedene Düngemittel

Neben den rein mineralischen Düngungsformen wie Kalkammonsalpeter oder Tripelsuperphosphat gibt es eine breite Auswahl an organischen Düngern: von Hofdüngern wie Gülle oder Mist über ihre Derivate wie Gärgülle oder Mistkompost bis hin zu Recyclingdüngern wie Gärgut und Kompost. Rein mineralische Dünger lassen sich gut lagern, im Feld flexibel einsetzen, und die ausgebrachte Nährstoffmenge ist bekannt, genau zu bemessen und in der Regel rasch wirksam.

Organische Dünger enthalten in der Regel nicht nur alle Makro- und Mikronährstoffe, sondern auch Kohlenstoff.

Deren Herstellung ist jedoch energieintensiv. Andere Nährstoffe wie Phosphor stammen aus begrenzten, weit entfernten Lagerstätten. Organische Dünger fallen dagegen meist regional an, erfordern aber viel Lagerraum. Ihre genaue Zusammensetzung ist bei der Ausbringung oft nicht bekannt, und nur ein Teil des enthaltenen Stickstoffs ist sofort pflanzenverfügbar. Ein grosser Vorteil ist aber, dass organische Dünger in der Regel nicht nur alle Makro- und Mikronährstoffe enthalten, sondern eben auch Kohlenstoff, der für die Lebewesen im Boden, den Humusaufbau und die Bodenstruktur eine entscheidende Wirkung entfalten kann.

Einfluss auf das Klima

Die Synchronisierung der Nährstofffreisetzung aus Düngern mit dem Nährstoffbedarf der Kulturen ist nicht nur aus agronomischer Sicht zentral, sondern auch für die Klimawirkung durch Lachgasemissionen aus dem Ackerboden. Auch wenn Emissionsspitzen nur kurz nach Düngung, Bodenbearbeitung oder Ernte auftreten, wiegen sie schwer, da Lachgas fast 300-mal klimaschädlicher ist als CO2. Im Feldversuch Recycle4Bio in Wallbach (AG) führten Gärgülle und flüssiges Gärgut zu etwas geringeren Lachgasemissionen als herkömmliche Rindergülle oder rein mineralische NPK-Düngung.

Hohe Lachgasemissionen hängen oft mit überschüssigem Ammonium und Nitrat im Boden zusammen. Die Ergebnisse deuten also darauf hin, dass die vergorenen flüssigen organischen Dünger im Vergleich zu Rindergülle oder Mineraldünger ein optimaleres Verhältnis von schnell und langsam verfügbarem Stickstoff haben.

Einfluss auf Humus und Bodenstruktur

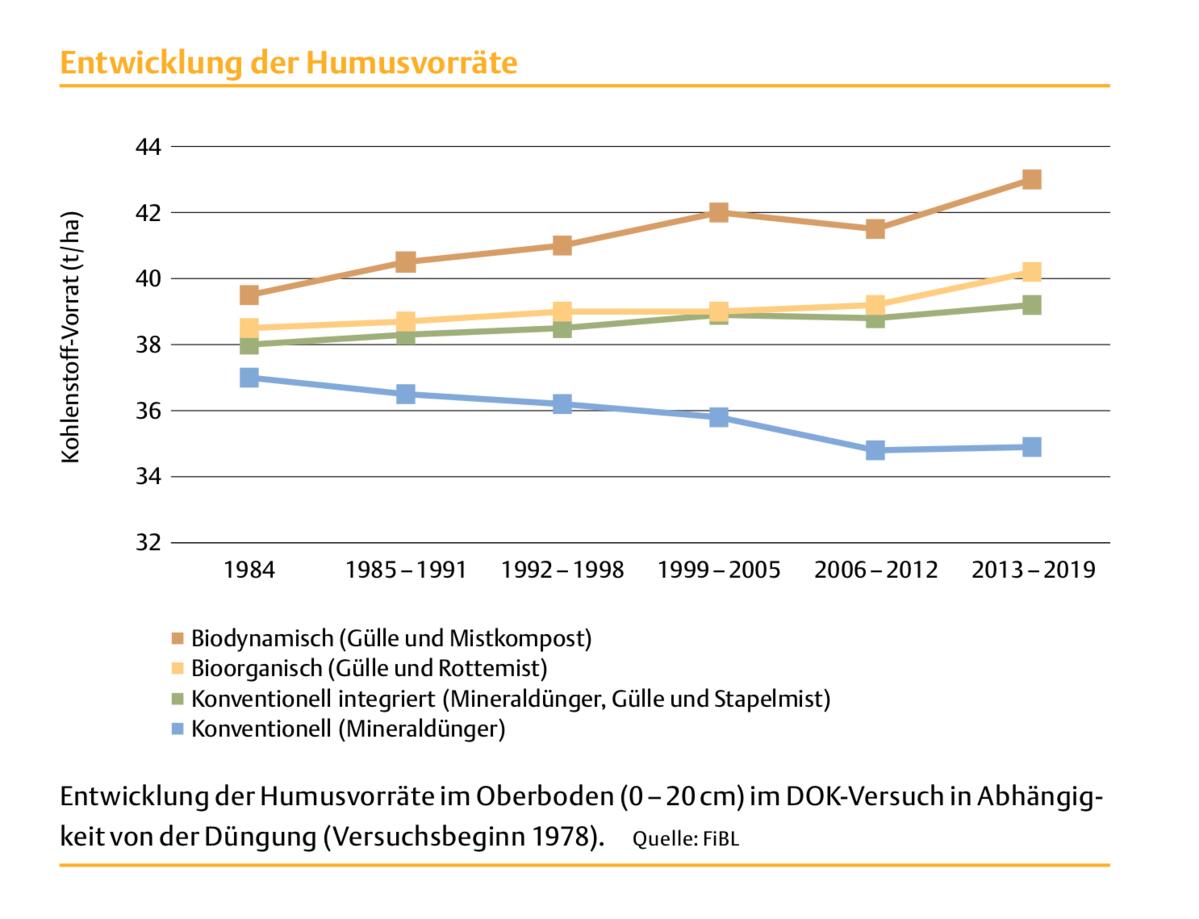

Der Langzeit-Feldversuch DOK bei Therwil vergleicht drei Anbausysteme: integrierte, biologische und biodynamische Produktion. Nach 42 Jahren war der Humusgehalt im integrierten und im biologischen System etwa konstant geblieben, während Humus und Bodenstickstoff in einer rein mineralisch gedüngten Kontrolle abgenommen hatten (Abbildung 2).

Zum Aufbau von Humus kam es nur im biodynamischen Verfahren, in dem neben Gülle auch Mistkompost eingesetzt wird. Die besondere Humuswirkung von festen organischen Düngern zeigte sich auch in einer gross angelegten Literaturstudie. Dabei war das Verhältnis von Kohlenstoff und Stickstoff in den Düngern entscheidend: Wenn bis zu zehnmal so viel Kohlenstoff wie Stickstoff vorlag, war die Humuswirkung geringer als bei Düngern mit bis zu 30-mal so viel Kohlenstoff wie Stickstoff. Humus ist zentral für die Bodenstruktur.

Rein mineralisch gedüngte Böden zeigen eine Abnahme von Humus und Bodenstickstoff.

So wird im DOK-Versuch häufig beobachtet, dass der Boden im biodynamischen Verfahren weniger leicht verschlämmt als der rein mineralisch gedüngte Boden. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass eine gute Bodenstruktur auch die Stickstoffwirkung von Düngern verbessert. Am FiBL läuft aktuell ein Topfversuch, um diesen möglichen Zusammenhang zu überprüfen.

Optimierung der Düngergaben für ein nachhaltiges Gleichgewicht

Bei der Düngungsplanung sind diese Aspekte zu berücksichtigen:

- Neben einer ausgeglichenen Nährstoffbilanz sollten auch Bodennachlieferung und Düngereigenschaften berücksichtigt werden. Stickstoff und Phosphor sind oft bereits ausreichend im Boden verfügbar – wer das ignoriert, riskiert Überdüngung und Kosten.

- Organische Dünger wie Kompost enthalten wenig verfügbaren Stickstoff, aber viel Phosphor; mineralische NPK-Dünger liefern dagegen kaum Mikronährstoffe. Eine Kombination verschiedener Dünger über eine Saison oder Fruchtfolge hinweg ist deshalb sinnvoll.

- Organische Dünger – besonders in festen Formen – fördern den Humusaufbau und sollten regelmässig auf allen Ackerböden eingesetzt werden.

Wer diese Grundsätze beachtet, stärkt die Bodenfruchtbarkeit und legt die Basis für weitere Massnahmen wie reduzierte Bodenbearbeitung, vielfältige Fruchtfolgen und die Vermeidung von Verdichtung.