Quer gelesen

– Wiesen können CO2 speichern, doch Schnitt, Düngung, Höhenlage und Umbruch beeinflussen die Bilanz deutlich.

– N2O-Emissionen werden von der Düngung und dem Wettbewerb zwischen Pflanzen und Bodenmikroben bestimmt.

– Die Bewirtschaftung von Wiesen kann ihre Klimawirkung deutlich beeinflussen, aber auch Zielkonflikte auslösen

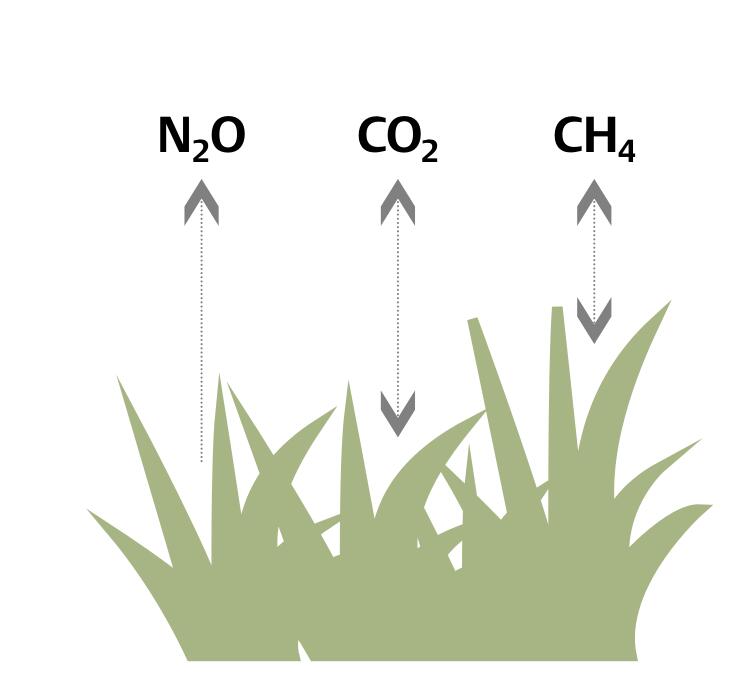

Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null zu erreichen. Das bedeutet: Es dürfen dann nicht mehr Treibhausgase ausgestossen werden, als durch natürliche oder technische Speicher wieder aufgenommen werden können. Da die Landwirtschaft rund 14 % zu den Schweizer Treibhausgas-Emissionen beiträgt, das heisst Kohlendioxid (CO 2 ), Methan (CH 4 ) und Lachgas (N 2 O), kommt auch ihr eine grosse Bedeutung zu. Ganz ohne Emissionen geht es in der Landwirtschaft nicht, doch auch sie hat eine Reihe von Möglichkeiten zur Reduktion. So kann zum Beispiel mehr Kohlenstoff im Boden gebunden oder zumindest der bestehende Gehalt erhalten werden. Gleichzeitig lassen sich Methanund Lachgasemissionen gezielt verringern.

Agrarökosysteme auf dem Radar

Genau diese Möglichkeiten werden in der Professur für Graslandwissenschaften an der ETH Zürich untersucht. Mit dem Ziel, die Funktionsweise von Agrarökosystemen, vor allem Wiesen, Weiden und Äckern, zu verstehen und die komplexen Wechselwirkungen mit ihrer Umwelt und der Bewirtschaftung aufzudecken. Ein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Austausch von Treibhausgasen zwischen Agrarökosystemen und der Atmosphäre. Mit der sogenannten Eddy-Kovarianz-Methode wird dieser Gasaustausch kontinuierlich 10 bis 20 Mal pro Sekunde gemessen, rund um die Uhr, über Jahre und Jahrzehnte. Sie ist bislang die einzige Methode für solch umfassende und hochfrequente Messungen. Im Rahmen des Swiss FluxNet, das die Gruppe Graslandwissenschaften seit 2003 aufgebaut hat, werden solche Messungen seit über 20 Jahren an mehreren Standorten in der Schweiz durchgeführt, darunter Oensingen (SO), Chamau und Früebüel (ZG) sowie Alp Weissenstein (GR).

Informationen zur Praxis fliessen ein

Dies ermöglicht es, die sehr dynamischen Reaktionen des Gasaustauschs von Agrarökosystemen auf (Extrem-)Wetterereignisse, aber auch auf verschiedene Bewirtschaftungspraktiken zu untersuchen. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit der untersuchten Ökosysteme gegen den Klimawandel, aber auch über ihren Beitrag zu den Schweizer Emissionen. So lässt sich zum Beispiel berechnen, wie viel CO 2 eine Fläche insgesamt aufnimmt oder abgibt – also der Unterschied zwischen der CO 2 -Aufnahme durch die Photosynthese und den CO 2 -Verlusten durch die Atmung von Pflanzen, Bodenlebewesen und Mikroorganismen. Auch der Austausch von Methan (CH 4 ) und die Freisetzung von Lachgas (N 2 O) können damit untersucht werden. Zusammen mit Informationen zur Düngung und zum Ertrag (Mahd beziehungsweise Beweidung) wird dann die jährliche Kohlenstofffestlegung im Boden bestimmt. Ausserdem können Zielkonflikte in der Bewirtschaftung für das Netto-Null-Ziel aufgedeckt werden.

Wann die Pflanzen CO 2 aufnehmen

Im Frühling fangen die Pflanzen auf der Naturwiese wieder an zu wachsen. Dabei nehmen sie CO 2 aus der Luft auf (Nettoaufnahme) – mehr, als aus dem Boden durch den Stoffwechsel der Mikroorganismen abgegeben wird. Da der Frühling im Mittelland deutlich früher beginnt als an den höher gelegenen Standorten in den Voralpen und Alpen, setzt auch die CO 2 -Aufnahme im Mittelland früher ein. Unabhängig von der Höhenlage geht die CO 2 -Aufnahme deutlich zurück, wenn der Bestand geschnitten oder beweidet wird. Dann findet weniger Photosynthese statt und die Atmung der Wiese dominiert den Gasaustausch. Nach einigen Tagen wird das Grasland dann wieder zur CO 2 -Senke, da die Photosynthese des nachwachsenden Bestandes die Atmungsverluste wieder kompensiert. Die Messungen zeigen, dass die drei untersuchten Grasland-Standorte meist CO 2 -Senken sind. Diese jährliche CO 2 -Senke nimmt jedoch mit der Höhe über Meer ab. Wenn das Grasland allerdings untergepflügt und neu angesät wird, steigen die Atmungsverluste stark an, die jährliche CO 2 -Senke geht zurück, manchmal wird das Grasland sogar zur CO 2 -Quelle. Diese CO 2 -Verluste können jedoch reduziert werden, wenn auf das Unterpflügen verzichtet und stattdessen eine Direktsaat durchgeführt wird. So wird weniger Bodenkohlenstoff mineralisiert, und das Grasland trägt zum Klimaschutz bei.

Einfluss der Düngepraxis auf die Kohlenstoff-Senke

Werden auch die Kohlenstoff-Importe durch organische Düngung (Gülle und Mist) und die Exporte durch Mahd und Beweidung berücksichtigt, kann die Koh-lenstoff-Bilanz der Wiese bestimmt werden. Es zeigt sich, dass die Naturwiese typischerweise eine kleine, aber wichtige Kohlenstoff-Senke darstellt. Die Grössenordnung der Kohlenstoff-Senke hängt allerdings davon ab, wie viel organischer Dünger wieder zurückgeführt wird. Ist die organische Düngung zu gering, kann die Kohlenstoff-Senke verloren gehen. So kann die Klimawirksamkeit des Futterbaus durch eine nachhaltige Düngungspraxis stark beeinflusst werden.

Ist die organische Düngung zu gering, kann die Kohlenstoff-Senke verloren gehen.

Neben CO 2 haben CH 4 und N 2 O einen grossen Einfluss auf den anthropogenen (durch Menschen gemachten oder beeinflussten) Klimawandel, vor allem N 2 O, das 300-mal wirksamer ist als CO 2 . Während weltweit N 2 O-Messungen im Grasland mit der Eddy-Kovarianz-Methode selten sind, hat die Gruppe für Graslandwissenschaften in der Schweiz schon 2012 angefangen, den N 2 O-Austausch von Grasland zu messen.

Konkurrenz von Pflanzen und Mikroorganismen

Es zeigt sich, dass nicht nur Düngung und hohe Wassergehalte im Boden zu hohen N 2 O-Verlusten führen. Auch die Konkurrenz von Pflanzenwurzeln mit Boden-Mikroorganismen um den Stickstoff im Boden spielt eine sehr wichtige Rolle. Ist das Stickstoffangebot im Boden hoch, aber der Pflanzenbestand niedrig, lückig oder gar nicht vorhanden, dann «gewinnen» die Mikroorganismen die Konkurrenz und die N 2 O-Verluste sind hoch. Ist das Stickstoffangebot im Boden hoch, aber der Bestand hoch und wüchsig, dann «gewinnen» die Pflanzen und die N 2 O-Verluste sind niedrig, ungeachtet des Bodenwassergehaltes. Das bedeutet, dass eine Düngung, die (besser) an das Wachstum des Bestandes angepasst ist, die Klimawirksamkeit der Landwirtschaft reduzieren kann. Aber auch die Vermeidung von offenem, unbewachsenem Boden ist eine wichtige Minderungsmassnahme, sowohl im Natur- als auch im Kunstfutterbau. So wird eine klare Win-win-Situation kreiert: niedrige Erosionsgefahr, geringe CO 2 -Verluste und geringe N 2 O-Verluste.

Wechselwirkungen mit Leguminosen

Die Messungen des Gasaustauschs von Agrarökosystemen können auch unerwartete Zielkonflikte aufdecken. Während eines mehrjährigen N 2 O-Minderungexperiments im Grasland wurde die organische Düngung durch einen erhöhten Kleeanteil im Bestand ersetzt. Dies führte zwar zur erhofften und auch langfristigen Reduktion der N 2 O-Verluste und einer starken Reduktion der Nitratauswaschung, bei gleichzeitiger Erhaltung des Ertrags mit hoher Futterqualität. Allerdings ging die Kohlenstoff-Senke der Wiese verloren, da die Rückführung des Kohlenstoffs mit der organischen Düngung zu gering war. Das zeigt sehr deutlich die komplexen Wechselwirkungen im System Grasland, aber auch die Vielfalt der Handlungsoptionen im Futterbau.