En bref

- Assurer le succès d’une exploitation dépend non seulement de son emplacement et de sa structure, mais aussi – et surtout – de la qualité de la gestion.

- La stratégie doit être en adéquation avec les réalités de l’exploitation et celles de la famille.

- Les indicateurs clés sont la base pour améliorer l’efficience et mettre en œuvre les stratégies avec succès.

Al’instar d’autres secteurs économiques, la performance financière varie fortement d’une exploitation agricole à l’autre. Bien que ces écarts soient difficiles à expliquer, voire parfois, à cerner précisément, certaines tendances peuvent être identifiées, constituant des repères précieux pour une gestion d’exploitation réussie.

Emplacement et orientation de l’exploitation

L’analyse des données comptables d’Agroscope met en lumière plusieurs facteurs favorisant la réussite économique d’une exploitation. Elle permet notamment de formuler les constats suivants :

- Les exploitations en région de plaine sont plus rentables que celles en région de montagne ou en zone de collines.

- Les grandes exploitations enregistrent des revenus du travail plus élevés que les petites.

- Les exploitations orientées vers la production végétale et les branches spécialisées sont économiquement avantagées par rapport aux exploitations avec vaches laitières ou allaitantes.

- Plus la formation des chef·fes d’exploitation est solide, plus les résultats économiques sont optimaux.

Si l’emplacement géographique et l’orientation de l’exploitation constituent des facteurs clés dans la performance, ils n’expliquent pas à eux seuls les résultats économiques. En effet, d’importants écarts subsistent entre des exploitations de nature similaire. Ces différences s’expliquent moins par la localisation et la structure d’une exploitation que par les personnes qui la pilotent et leur manière de la gérer. Autrement dit : une même situation de départ peut être exploitée avec plus ou moins de succès.

La gestion fait la différence

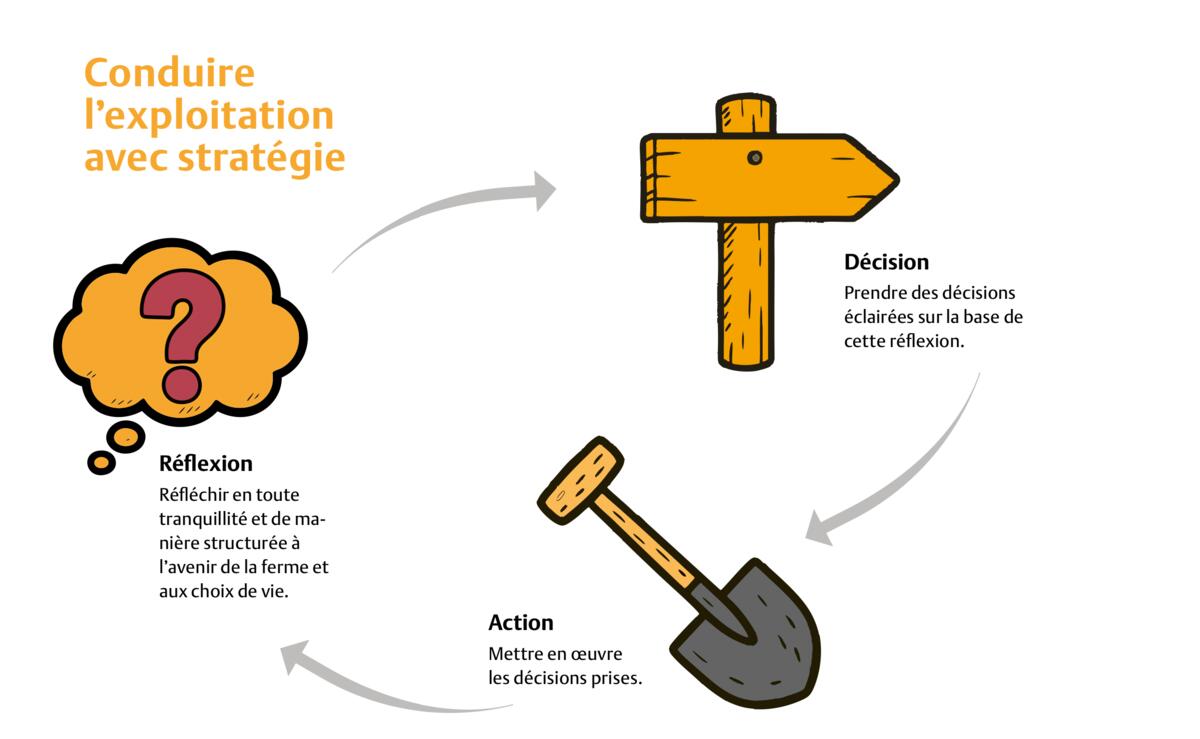

Une conduite d’exploitation réussie repose principalement sur les deux démarches suivantes :

- Faire les bons choix stratégiques (définir la direction à suivre).

- Bien exécuter ces choix (assurer une mise en œuvre opérationnelle efficace).

« Faire les bons choix » signifie définir une stratégie adaptée à la ferme ainsi qu’aux personnes qui y vivent et y travaillent. Par exemple : si celles-ci n’ont pas le sens du contact client, mieux vaut éviter la vente directe, ou encore, si elles n’apprécient pas le travail avec les poules, inutile de se lancer dans la production d’œufs. Ces réflexions – à mener aussi en famille – font partie intégrante du processus stratégique. En sus des facteurs personnels cités, les aspects financiers jouent également un rôle important.

Penser stratégiquement implique de se concentrer sur l’essentiel, sachant qu’il est rarement possible de tout développer en même temps. Par exemple, un projet qui consisterait à simultanément construire une étable pour les vaches laitières ainsi qu’un poulailler, rénover la maison, acheter des terres et organiser la reprise de l’exploitation sera assurément difficile à réaliser : il faut établir des priorités.

Les chiffres, pierre angulaire de la réflexion stratégique

Connaître précisément la situation économique des différentes branches de production est essentiel pour élaborer une stratégie. Certaines idées reçues circulent parfois lors des échanges au centre collecteur de céréales, comme : « Le blé ne rapporte plus autant ». Or cette affirmation est inexacte si l’on considère ceci : ramenée au salaire horaire, la culture d’un hectare de blé peut être tout à fait compétitive par rapport à d’autres branches de production. Le salaire horaire – soit le revenu du travail par unité de main-d’œuvre familiale – est un indicateur clé que tout gestionnaire d’exploitation doit connaître. Ces chiffres sont disponibles dans la comptabilité, clé de voûte de la gestion d’entreprise. Le bénéfice net est divisé par le nombre d’heures travaillées, ce qui permet de déterminer le salaire horaire de la main-d’œuvre familiale. Ce calcul peut également être effectué pour chaque branche de production.

Une fois la stratégie définie, il est important de la mettre en œuvre avec professionnalisme.

Une stratégie ne peut être solide que si l’analyse de la situation de départ est correcte. Les décisions prises sur une base peu fiable (c.-à-d. insuffisamment préparée) ne sont pas viables à long terme.

Le succès réside dans la mise en œuvre

Une fois la stratégie définie, il est important de la mettre en œuvre avec professionnalisme. En d’autres termes, il s’agit de bien exécuter ses choix. Les données d’Agroscope permettent de dresser les constats suivants : les exploitations performantes génèrent plus de recettes et supportent moins de coûts par hectare ou par unité de gros bétail (UGB) ; elles obtiennent davantage de résultats avec moins d’intrants, optimisant ainsi à la fois les charges et les produits. La formation (base et perfectionnement) joue à cet égard un rôle clé. Par exemple, une planification rigoureuse du recours aux herbicides ou aux aliments concentrés permet de gagner en efficacité et de réduire le temps de travail et les coûts.

Dans la pratique, il est fréquent que les chef·fes d’exploitation disposent de trop peu de temps au quotidien pour les réflexions stratégiques et les décisions opérationnelles. Or, lorsque la surcharge de travail s’installe dans la durée, ne laissant plus de place à la réflexion sur l’exploitation et à la vie des personnes qui y travaillent, un cercle vicieux s’installe, qui empêche de percevoir les leviers d’amélioration. Une gestion avisée consiste donc aussi à anticiper. En effet, un temps de planification suffisant augmente la capacité à anticiper les difficultés et ainsi, à les régler de manière proactive en amont. L’idéal est toujours de prévenir les problèmes plutôt que de les résoudre.

Les piliers d’une gestion d’exploitation réussie

Développer une stratégie

- Aligner la ferme et la famille sur une orientation claire

- Définir les priorités

Connaître et exploiter les chiffres

- Calculer le revenu du travail par unité de main-d’œuvre familiale (également par branche de production)

- Surveiller l’évolution des indicateurs clés : part de fonds étrangers, bénéfice net, revenus accessoires, consommation privée, amortissements, valeur de rendement

Améliorer l’efficacité

- Augmenter les recettes par hectare ou par UGB

- Réduire les coûts et utiliser les intrants de manière ciblée

Dégager du temps pour la planification

- Prévoir sciemment du temps pour la réflexion stratégique et opérationnelle

- Anticiper les problèmes et éviter la surcharge