En bref

- En Suisse, 75 % des truies sont inséminées artificiellement. L’entreposage de la semence, la stimulation des chaleurs et une insémination correcte sont des facteurs essentiels.

- L'insémination est réalisée à l'aide de cathéters à usage unique. Une préparation et une documentation minutieuses sont indispensables.

- La saillie naturelle exige des verrats en bonne santé, performants et bénéficiant de conditions d’accouplement optimales.

En Suisse, environ 75 % des inséminations chez la truie sont réalisées artificiellement, contre 25 % par saillie naturelle. Quelle que soit la méthode adoptée, de nombreux facteurs doivent être optimisés pour garantir des taux de gestation et de mise bas élevés. L’évaluation annuelle 2024 du planificateur UFA indique un taux de retour en œstrus de 11,9 %.

Entreposage et transport de la semence

Pendant le transport et l’entreposage, la semence doit être conservée dans une boîte isotherme, à une température comprise entre 16 et 18° C, afin de garantir des conditions optimales. De plus, elle doit être protégée de la lumière, de l’humidité et des variations de température, qui peuvent altérer sa qualité. Enfin, des études récentes indiquent qu’il est crucial d’éviter de la remuer pendant l’entreposage.

Stimulation et observation des chaleurs

Pour améliorer la fécondité, un éclairage adapté, le contact avec des verrats ainsi qu’une stimulation ciblée des chaleurs par une suralimentation temporaire (« flushing ») peuvent s’avérer efficace. Des produits spécifiques, riches en énergie facilement digestible, sont disponibles sur le marché pour accompagner ce type de stratégie nutritionnelle.

Pour garantir le succès de l’insémination, il est crucial de contrôler régulièrement le réflexe d’immobilisation, idéalement deux fois par jour en présence d’un verrat. En effet, la stimulation par le mâle est essentielle pour activer l’ensemble de la chaîne de réactions nécessaire à ce réflexe ; il convient cependant de garder à l’esprit qu’un verrat ne peut solliciter plus de cinq truies à la fois. Par ailleurs, des stimuli de la part de la personne en charge de l’insémination sont nécessaires, tels que le massage de la zone génitale externe et des tétines, la prise au pli du grasset, la pression dans le flanc, la pression sur le dos ou encore le test de chevauchement. Ces méthodes contribuent à déclencher le réflexe d’immobilisation et à le reconnaître sans équivoque.

Pour réaliser l’insémination, une préparation soigneuse du matériel est indispensable.

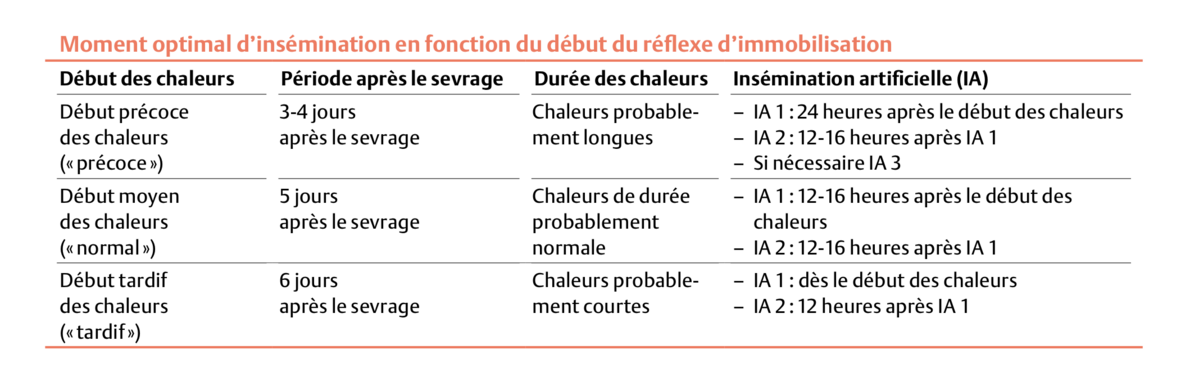

Le début de ce réflexe permet de déterminer le moment optimal pour la première insémination (cf. tableau), qui se situe entre 0 et 16 heures avant l’ovulation, afin que les spermatozoïdes aient le temps d’atteindre les ovules dans les oviductes.

Réalisation de l’insémination artificielle

En Suisse, la méthode la plus courante est l’insémination intracervicale (c.-à-d. directement dans le col de l’utérus). Elle se fait à l’aide de cathéters à usage unique, disponibles sous plusieurs formes (spiralés, en mousse, etc.). Pour la réaliser, une préparation soigneuse du matériel est indispensable. Les agriculteurs·trices utilisent souvent un chariot d’insémination comprenant gants, serviettes sèches, cathéters, blisters de sperme, clips d’insémination, sprays et sacs à déchets.

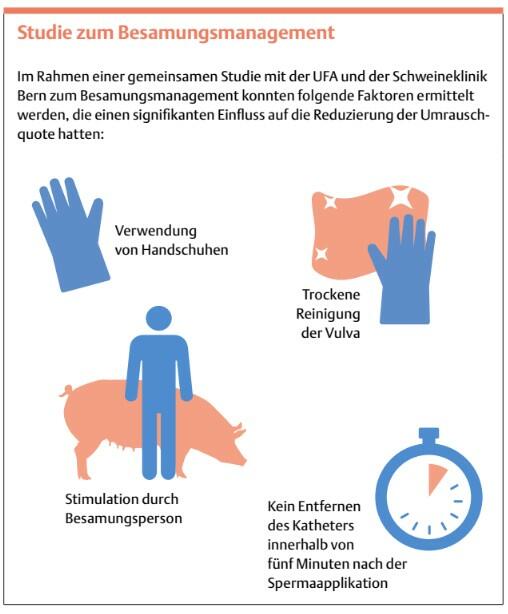

Ce type d’insémination doit être effectué après un nettoyage à sec de la vulve, dans les dix minutes suivant la détection du réflexe d’immobilisation, et sous la stimulation conjointe du verrat ainsi que de l’inséminateur·trice. A ce moment-là, les contractions utérines induites par l’ocytocine favorisent l’aspiration du sperme et limitent le reflux de ce dernier. L’illustration indique d’autres facteurs d’importance (cf. encadré). Après l’insémination, il est essentiel de documenter précisément le moment de l’intervention, l’identité des verrats utilisés et toute particularité observée chez la truie. En effet, ces données sont précieuses pour l’analyse en cas de baisse des performances reproductives.

Facteurs d’influence sur la saillie naturelle

Bien que moins répandue, la saillie naturelle reste pratiquée dans certaines exploitations.

La réussite de cette technique dépend étroitement de la bonne santé et de la motivation sexuelle (libido) des verrats, ainsi que des conditions d’accouplement optimales. De plus, un sol antidérapant et un environnement adapté sont essentiels. En effet, des études menées en Suisse ont montré qu’un sol glissant réduisait sensiblement la disposition à l’accouplement. Par ailleurs, les troubles sanitaires comme les boiteries peuvent altérer la libido et prolonger la durée d’attente avant la saillie. Enfin, des facteurs génétiques ainsi qu’une influence saisonnière sur la libido des verrats ont également été mis en évidence.

Pour garantir une fécondité élevée, il est recommandé d’effectuer des examens andrologiques réguliers, dès l’achat du verrat et tout au long de son utilisation. Ces examens comprennent une évaluation générale de la santé, organes sexuels compris, ainsi qu’une analyse de l’éjaculat.

Optimisation des performances de reproduction

Pour garantir un élevage porcin performant, il est essentiel de gérer l’insémination de manière rigoureuse. S’agissant de l’insémination artificielle, plusieurs facteurs s’avèrent décisifs : le stockage adéquat du sperme, la détection précise des chaleurs ainsi que la réalisation soignée de l’acte d’insémination. En ce qui concerne la saillie naturelle, une attention particulière doit être portée à la gestion des verrats, notamment en matière de santé et de libido. En adoptant des mesures ciblées, il est possible d’optimiser les performances de fécondité tout en limitant les pertes économiques. Il est également essentiel de bien documenter tous les paramètres importants liés à la reproduction afin d’en assurer la réussite de manière durable.