En bref

– La génétique, les acides aminés et les phytases permettent de réduire la teneur en nutriments des aliments.

– Les fluctuations des teneurs en nutriments dans les matières premières et les coproduits compliquent la mise en pratique.

– L’innovation et l’actualisation des valeurs de référence sont déterminantes pour réussir à réduire les pertes de nutriments.

Les résultats d’essai de la station expérimentale UFA-Bühl sont sans équivoque et reflètent une réalité bien connue : les performances des porcs à l’engrais ont augmenté au cours des décennies. S’il fallait 3,3 kg d’aliment par kilogramme d’accroissement dans les années 1960, il n’en faut actuellement plus que 2,5 kg. De plus, les teneurs en protéine et en phosphore de ces aliments ont simultanément baissé. Cette situation s’explique par toute une série de facteurs, décrits ci-après.

Génétique, alimentation et mode de garde

Sur le plan de la génétique, un de ces facteurs importants est la sélection ciblée des lignées paternelles et maternelles en fonction de la performance. Sur le plan des aliments, l’arrivée d’acides aminés, qui a permis de faire baisser le taux de protéine, l’utilisation de phytases a en outre contribué à rendre disponible une partie du phosphore non digestible. Enfin, l’amélioration des conditions de garde, et la meilleure santé des animaux qui en découle, ont eu un effet positif sur les performances et l’indice de conversion alimentaire, des facteurs qui, à leur tour, ont permis de réduire les pertes de nutriments. Pour réaliser les objectifs de réduction précités, il s’agit de poursuivre ce processus tout en garantissant une production saine, durable et économiquement viable de l’élevage porcin. Diverses études ont prouvé qu’un abaissement de la teneur en protéine et en phosphore (par rapport aux teneurs standards) est possible sans perte de performances ou de bien-être de l’animal. Il existe cependant plusieurs raisons pour lesquelles ce potentiel n’est pas encore pleinement exploité, présentées ciaprès.

Acides aminés et phytases

Premièrement, les essais de recherche sont réalisés dans des conditions standardisées : les aliments sont en principe contrôlés avant l’essai et remplacés en cas d’anomalie ; de même, les variations génétiques (race, sexe) sont prises en compte. Ainsi, en considérant tous ces facteurs, il devient possible d’adapter l’alimentation de façon beaucoup plus précise. En revanche, dans la pratique, les conditions sont plus variables (facteurs d’influence précités et teneurs en matières premières). Ainsi, une marge de sécurité est appliquée. Or, si cette dernière permet de pallier les différences occasionnelles, mais inévitables, ainsi que de prévenir les problèmes de santé animale (p. ex. boiteries liées à des carences, perte des animaux les plus faibles ou de ceux ayant temporairement des besoins nutritifs plus importants), elle limite le potentiel de réduction.

Certains aliments ne contiennent déjà plus de phosphore sous forme minérale.

Deuxièmement, la diminution des protéines dans les rations nécessite notamment d’incorporer davantage d’acides aminés de synthèse. Or, si la production de ces derniers a bien progressé, les rendant plus disponibles, tous ne sont pas encore accessibles sur le marché des aliments : d’une part, certains sont trop chers par rapport à d’autres matières premières riches en protéines, et d’autre part, ils requièrent d’acheter des équipements spécifiques pour doser correctement les nouveaux composants.

Troisièmement, certains aliments composés ne contiennent déjà plus de phosphore sous forme minérale. Ainsi, pour aller plus loin dans la réduction de cet élément, il faudrait limiter l’apport provenant de composants bruts qui en sont riches. Or cette démarche remettrait en question l’utilisation de coproduits de meunerie ou de tourteaux de colza.

Esquisses de solutions

Heureusement, il existe déjà des pistes prometteuses pour surmonter certaines de ces difficultés. En effet, la sélection se poursuit et devrait déboucher à terme sur des animaux encore plus efficients en termes d’utilisation de la protéine. De plus, le prix des acides aminés de dernière génération devrait durablement baisser, en raison de la plus grande offre sur le marché. Dans le même temps, le profil des acides aminés se rapproche de plus en plus de l’état idéal. La taille croissante et l’automatisation des porcheries assurent aussi plus facilement certaines pratiques comme l’affouragement multiphase. Enfin, les analyses de matières premières plus rapides permettent de prendre en compte l’évolution des teneurs des matières premières avant que celles-ci soient transformées. La marge de sécurité peut alors être plus faible sans péjorer la qualité de l’aliment. Les phytases aussi s’améliorent : celles de dernière génération libèrent encore plus de phosphore et permettent de réduire encore plus les teneurs des aliments composés en cet élément sous sa forme minérale.

Quantité d’azote importé surestimée

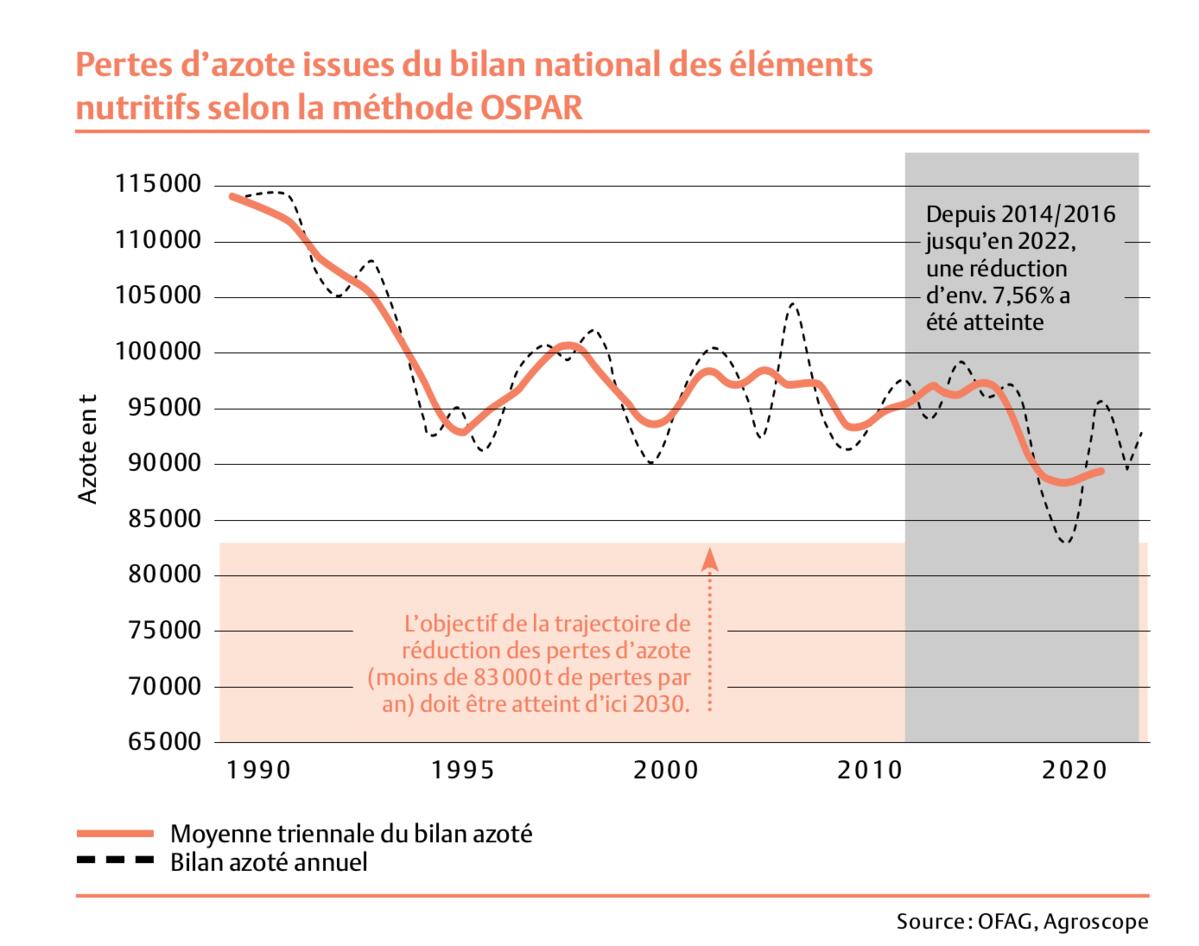

Selon le bilan national de l’azote (OSPAR) de l’OFAG, en 2022, 53 995 t d’azote issues de matières premières ont été importées en Suisse. Ce chiffre est le résultat de la multiplication des matières premières dédouanées et de la teneur en protéine de chacune de ces matières selon la base de données « feedbase ». Ce calcul, au premier abord correct, suppose que les teneurs en protéines de référence soient actuelles. Or, la sélection végétale et les méthodes culturales plus extensives ont aussi une incidence sur les teneurs en protéines des matières premières. Concrètement, alors que la base de référence « feedbase » indique 82 g de protéine pour le maïs et 115 g pour le blé fourrager (dernière actualisation en 2014), les analyses récentes font état des teneurs en protéines brutes nettement plus faibles dans les céréales. Cette baisse entraîne une hausse des importations de matières premières riches en protéines, comme les tourteaux, pour combler ce manque. Une mise à jour des données de référence est donc indispensable pour mieux évaluer les pertes d’azote issues de l’agriculture.

Les analyses récentes font état des teneurs en protéines brutes nettement plus faibles dans les céréales.

Les objectifs de la trajectoire de réduction des pertes d’éléments nutritifs ne sont pas encore atteints et nécessitent un effort supplémentaire de toute la branche. La baisse des pertes en azote et en phosphore passe par une amélioration de la génétique, des techniques d’alimentation plus précises et des aliments pauvres en éléments nutritifs bruts mais riches en additifs. Cependant, un effort est aussi nécessaire au niveau des institutions responsables de ces bilans. En effet, tant que les teneurs de matières premières de référence ne seront pas à jour, il y aura une surestimation des quantités d’azote importées ainsi que des pertes issues de l’agriculture.