Quer gelesen

– Genetik, Aminosäuren und Phytasen ermöglichen tiefere Nährstoffgehalte im Futter.

– Schwankende Nährstoffgehalte in den Rohkomponenten und Nebenprodukten erschweren die Umsetzung in der Praxis.

– Innovation und aktuelle Referenzwerte sind entscheidend für die erfolgreiche Reduktion der Nährstoffverluste.

Die Ergebnisse von zahlreichen Fütterungsversuchen auf UFA-Bühl zeichnen ein klares Bild: Die Leistung von Mastschweinen ist in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen. In den 1960er-Jahren waren noch 3,3 kg Futter für 1 kg Gewichtszunahme notwendig, heute sind es lediglich 2,5 kg. Gleichzeitig konnten Energie-, Protein- und Phosphorgehalt im Schweinefutter gesenkt werden. Diese Entwicklung lässt sich auf eine Reihe verschiedener Faktoren zurückführen.

Genetik, Fütterung und Haltung

Die gezielte genetische Selektion der Vater- und Mutterlinien auf Leistung hat einen grossen Einfluss. Aminosäuren haben aus Sicht der Fütterung dazu geführt, dass der Proteinanteil im Futter gesenkt werden kann. Durch den Einsatz von Phytasen kann zudem ein Teil des nicht verdaubaren Phosphors verfügbar gemacht werden. Auch die Verbesserung der Haltungsbedingungen und die daraus verbesserte Gesundheit der Tiere wirkt sich positiv auf die Leistung und Futterverwertung der Tiere aus. Somit werden wiederum Nährstoffverluste reduziert. Um die angestrebten Reduktionsziele zu erreichen, muss der begonnene Prozess weitergeführt werden. Gleichzeitig gilt es sicherzustellen, dass die Schweineproduktion gesund, nachhaltig und wirtschaftlich gesehen tragfähig bleibt. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass eine Reduktion des Protein- und Phosphorgehalts ohne Leistungseinbussen oder Tierwohlgefährdung möglich ist. Es gibt jedoch verschiedene Gründe dafür, dass dieses Potenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft wird.

Einige Futter enthalten bereits heute keinen mineralischen Phosphor.

Aminosäuren und Phytase

Versuche zur Nährstoffreduktion werden unter standardisierten Bedingungen durchgeführt. Die Futter werden dabei vor dem Einsatz kontrolliert und bei Abweichungen ersetzt. Die Rasse und das Geschlecht sind dabei bekannt. Sind all diese Faktoren berücksichtigt, lässt sich die Futteroptimierung wesentlich präziser gestalten. Da jedoch sowohl die genannten Einflussgrössen als auch die Rohstoffgehalte schwanken, wird in der Praxis mit einer Sicherheitsmarge gearbeitet. Diese gleicht unvermeidbare Schwankungen im grossen Massstab aus und verhindert fütterungsbedingte Probleme wie etwa Lahmheiten infolge von Mangelerscheinungen oder den Verlust von Tieren, die zeitweise einen höheren Nährstoffbedarf haben.

Eine Möglichkeit zur Proteinreduktion im Futter ist der intensive Einsatz von Aminosäuren. Deren Produktion und Verfügbarkeit haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Jedoch sind noch nicht alle Aminosäuren auf dem Futtermittelmarkt verfügbar. Einerseits sind die Preise für einige Aminosäuren im Vergleich zu proteinreichen Rohstoffen zu hoch, andererseits sind für die präzise Dosierung der neuen Inhaltsstoffe neue technische Investitionen notwendig.

Ein weiterer Punkt ist, dass einige Mischfutter bereits heute keinen mineralischen Phosphor enthalten. Die Phosphor-Reduktion geschieht also durch eine Reduktion von phosphorhaltigen Rohkomponenten. Dies wiederum stellt die Verwendung von phosphorreichen Nebenprodukten aus Mühlen oder Rapsprodukten infrage.

Lösungsansätze

Erfreulicherweise gibt es bereits vielversprechende Lösungsansätze für einige dieser Herausforderungen. Die Genetik macht weiterhin grosse Fortschritte, was dazu führt, dass die Tiere in Zukunft die gefütterten Proteine noch effizienter verwerten können. Dank des steigenden Angebots an Aminosäuren auf dem Markt wird der Preis langfristig sinken. Gleichzeitig nähert sich das Aminosäurenprofil im Futter immer stärker dem Idealzustand an. Zudem lässt sich in den zunehmend automatisierten Schweineställen die Mehrphasenfütterung immer besser umsetzen. Schnellere Rohstoffanalysen ermöglichen es, den Nährstoffgehalt der Rohkomponenten bereits vor der Verarbeitung in den Futtermühlen zu berücksichtigen. Dadurch kann die Sicherheitsmarge reduziert werden, ohne die Futterqualität zu beeinträchtigen. Auch die Phytasen entwickeln sich stetig weiter: Die neusten Generationen erschliessen noch mehr Phosphor und machen es möglich, den Gehalt an mineralischem Phosphor im Mischfutter weiter zu senken.

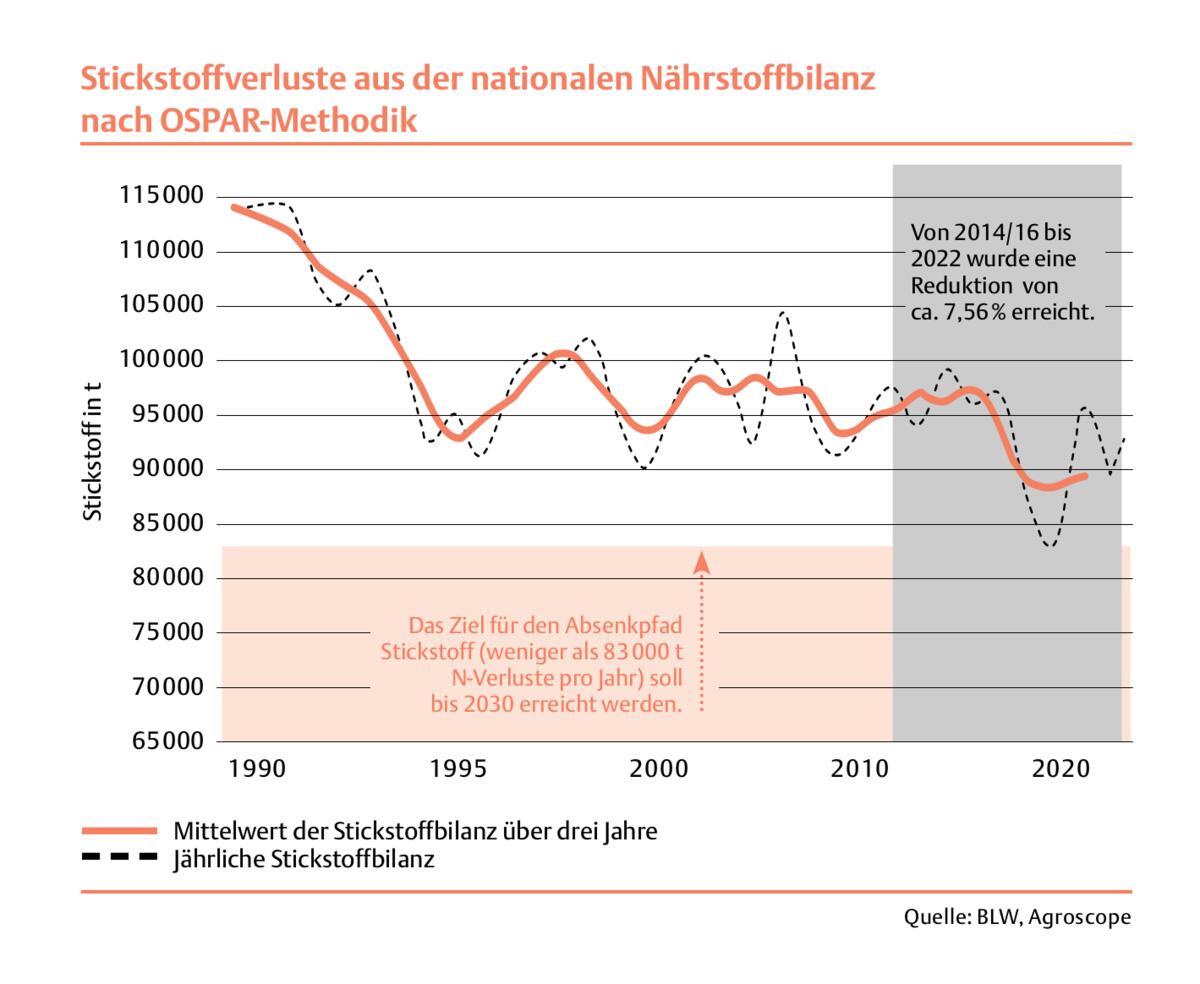

Importierter Stickstoff überschätzt

Gemäss der nationalen Stickstoffbilanz (OSPAR) des BLW wurden im Jahr 2022 insgesamt 53 995 Tonnen Stickstoff in Form von Rohstoffen in die Schweiz importiert. Diese Zahl ergibt sich aus der Multiplikation der verzollten Rohstoffmengen mit dem jeweiligen Proteingehalt gemäss Feedbase-Angaben. Die Berechnung ist auf den ersten Blick korrekt, setzt jedoch voraus, dass die Referenzwerte zum Proteingehalt aktuell sind. Die Sorte, aber auch Düngung haben Einfluss auf den Proteingehalt der Rohkomponenten. So geben die Feedbase-Referenzwerte 82 g Protein für Mais und 115 g für Futterweizen an – letztmals aktualisiert im Jahr 2014. Neuere Analysen zeigen jedoch deutlich tiefere Rohprotein-Werte in Getreide. Dadurch müssen vermehrt proteinreiche Rohstoffe wie Schrote importiert werden, um diesen Mangel auszugleichen. Eine Aktualisierung der Referenzwerte ist daher unerlässlich für eine genauere Bewertung der Stickstoffverluste in der Landwirtschaft.

Neuere Analysen zeigen deutlich tiefere Rohproteinwerte in Getreide.

Die Ziele des Absenkpfads Nährstoffe sind bislang noch nicht erreicht. Eine Reduktion der Stickstoff- und Phosphorverluste gelingt durch Fortschritte in der Genetik, den Einsatz präziserer Fütterungstechniken sowie durch den gezielten Einsatz von Zusätzen wie Aminosäuren. Wünschenswert wäre weiter eine Aktualisierung der Referenzwerte für die Rohstoffgehalte. Denn solange diese nicht angepasst sind, werden sowohl die Menge des importierten Stickstoffs als auch die Verluste in der Landwirtschaft überschätzt.