Quer gelesen

- Eine gezielte Galtphasenfütterung reduziert das Risiko für Stoffwechselkrankheiten in der Folgelaktation.

- Betriebe, die in der Galtphasenfütterung auf hohen TS-Verzehr und den DCAB achten, haben höhere Milchleistungen.

- Der DCAB der Gesamtration sollte in den drei Wochen vor der Abkalbung zwischen – 50 bis + 150 mEq sein.

Ein gut geplantes Galtphasenkonzept bringt viele Vorteile, nicht nur für die Gesundheit der Kühe, sondern auch für die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion. Das oberste Ziel des Galtphasenmanagements ist es, die Kuh optimal auf den Start in die Laktation vorzubereiten. Hier liegt der Fokus darauf, den Verzehr so hoch wie möglich zu halten und Milchfieber vorzubeugen.

Optimale Voraussetzungen schaffen

Bezüglich der Haltung von Galtkühen haben viele Betriebe unterschiedliche Voraussetzungen. Einige Punkte sollten jedoch immer erfüllt sein: ein weiches Liegebett, genügend breite Liegeflächen mit ausreichend Schwungraum im Kopfbereich, Kühlung in den heissen Sommermonaten sowie eine einwandfreie Hygiene im Stall. Entscheidend ist, dass die Galtkühe separat gefüttert werden können, denn nur so lassen sich gezielte Massnahmen zur Förderung des TS-Verzehrs und zur Vorbeugung von Milchfieber umsetzen. Idealerweise werden die Galtkühe im Laufstallsystem in zwei Gruppen gehalten – eine Far-off-Gruppe (mehr als drei Wochen bis zum Abkalben) und eine Close-up-Gruppe (weniger als drei Wochen bis zum Abkalben). Auch wenn der Platz- und Installationsbedarf dadurch steigt, lohnt sich diese Investition beim Stallbau.

Grundfutter kennen

Ein Hilfsmittel stellt die Kationen-Anionen-Bilanz (DCAB) in der Galtkuhration dar. Wird der DCAB in der Galtphasenration gezielt abgesenkt, erreicht die Kuh eine leicht saure Stoffwechsellage. Das führt wiederum dazu, dass die Absorption von Kalzium im Darm und die Auslagerung von Kalzium aus den Knochen ins Blut gefördert werden. Somit kann die Kuh den hohen Kalziumbedarf rund ums Abkalben besser decken und das Risiko für Milchfieber sinkt. Ziel ist es, den DCAB der Gesamtration in den letzten drei Wochen vor der Abkalbung (Close-up-Phase) auf – 50 bis + 150 mEq abzusenken. Konserviertes Gras hat in der Schweiz jedoch einen DCAB-Wert zwischen 200 und 700 mEq. Ein Grund für die hohen DCAB-Werte im Schweizer Grünfutter sind die hohen Kaliumgehalte. In konserviertem Gras sind Gehalte von über 30 g Kalium pro kg TS keine Seltenheit. Dies ist oft ein Hindernis für die DCAB-Korrektur, wenn in der Galtphase ein hoher Anteil Heu oder Grassilage gefüttert wird. Der DCAB-Wert lässt sich im Grundfutter durch eine Mineralstoffanalyse im Labor bestimmen.

Verdünnte Ration

Viele Betriebe verdünnen die Ration der laktierenden Kühe mit Stroh und setzen diese als Galtphasenration ein. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten: Bei stark gepufferten Rationen reicht die Verdünnung nicht, um den DCAB genügend abzusenken. Pansenpuffer haben einen sehr hohen DCAB und heben somit den DCAB der Gesamtration erheblich an. Bei verdünnten Rationen sollte die Mineralstoffversorgung deshalb möglichst genau berechnet werden. Das Verdünnen von Rationen ist eine Strategie, die auch für kleine Betriebe gut funktionieren kann. In der Praxis wird dazu die Mischung mit Häckselstroh oder Dinkelspelzen täglich von Hand mit der Gabel vermischt. So lässt sich einfach und effizient eine Ration für ein bis zwei Kühe mischen. Zeigen die Futteranalysen, dass der DCAB noch zusätzlich gesenkt werden muss, können flüssige Futtermittel mit sauren Salzen eingemischt werden. Der Sirup senkt den DCAB gezielt ab und wird in der TMR gerne gefressen. In Systemen mit Dürrfutter und ohne Mischwagen ist die Anwendung eines solchen DCAB-Sirups weniger geeignet. Wenn aufgrund des vorhandenen Grundfutters keine DCAB-Korrektur möglich ist, muss die Kalziumzufuhr reguliert werden (Kalzi-um-Training). Auch hierbei ist es entscheidend zu wissen, welche Mineralstoffgehalte das Grundfutter hat, um eine möglichst kalziumarme Ration anzubieten.

Rund 1000 kg mehr Milch pro Kuh

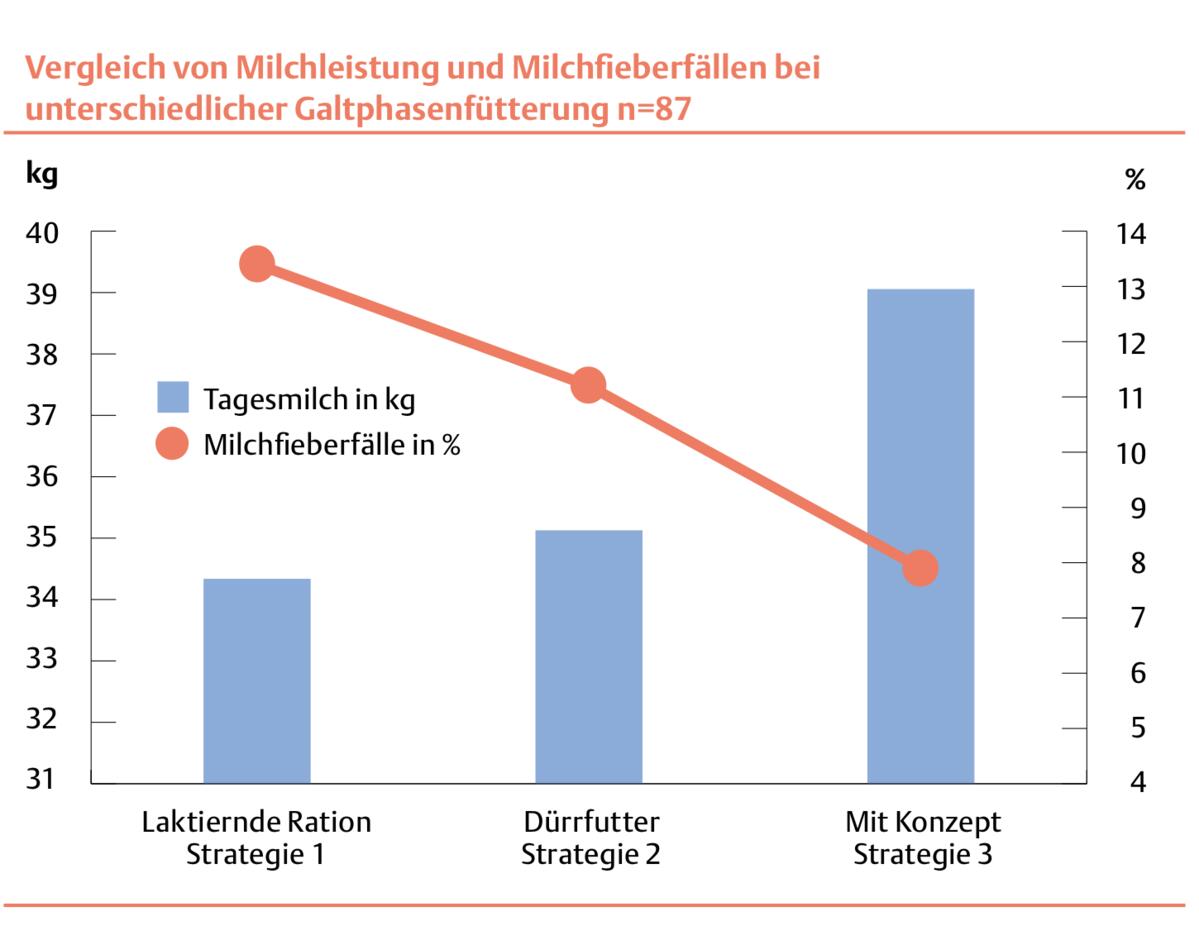

Wie sich verschiedene Fütterungsstrategien in der Galtphase auf die Leistung und den Stoffwechsel in der Folgelaktation auswirken, wurde 2025 in einer Diplomarbeit am Strickhof untersucht. Grundlage bildeten die Daten von 87 Betrieben, die am UFA Herd-Support (UHS) teilnehmen. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede in der Laktationsleistung: Betriebe mit einem klaren Galtphasenkonzept erzielten im Durchschnitt rund 1000 kg mehr Milch pro Kuh und Jahr als Betriebe, die silofrei Füttern und / oder keine gezielte Galtphasenfütterung umsetzen. Auch dort, wo die gleiche Ration an die Laktierenden und die Galtkühe verfüttert wird, liegt die Milchleistung tiefer.

Saure Salze helfen dabei, das Milchfieberrisiko zu senken.

Milchviehbetriebe, die eine gezielte Galtphasenstrategie umsetzen (siehe Abbildung, Strategie 3), erreichen in den ersten 100 Tagen im Schnitt rund 39 kg Milch pro Tag. In der Strategie 3 sind alle Betriebe zusammengefasst, die in der Galtphasenfütterung gezielt den DCAB senken oder den Fokus auf maximalen Verzehr legen. Werden Galtkühe dagegen mit der Ration der Laktierenden (Strategie 1) oder mit energiearmem Dürrfutter (Strategie 2) gefüttert, sind die Leistungen mit rund 34 bzw. 35 kg pro Tag deutlich tiefer.

Zusätzlich wurde anhand der MLP-Daten der Folgelaktation die Ketosehäufigkeit erfasst. Grundlage war dafür das Fett-Ei-weiss-Verhältnis (FEQ) in den ersten 100 Laktationstagen, wobei ein Wert von > 1,45 als Ketoseverdacht eingestuft wurde. Auch dort zeigt sich, dass die Tiere der Strategien 1 und 2 häufiger betroffen waren als Betriebe mit einem UFA-Galtphasenkonzept.

Über einen Fragebogen wurde zudem die Milchfieberhäufigkeit erfasst. Dabei zeigte sich, dass in Betrieben, die ihre Tiere in der Galtphase gezielt mit einem Konzept füttern, nach dem Abkalben weniger Tiere an Milchfieber erkranken. Am stärksten betroffen waren Betriebe ohne gezielte Galtphasenfütterung. In der Praxis zeigt sich deutlich: Ein optimales Galtphasenmanagement steigert die Leistung sowie die Gesundheit der Tiere und somit die gesamte Wirtschaftlichkeit des Betriebes.

Unser Tipp

Wie kann der DCAB-Wert ermittelt werden?

Bestimmung der Mineralstoffe anhand von Raufutteranalysen:

- Sehr genau, aber eher aufwendig

- Tabellenwerte liefern bei Grassilagen und Dürrfutter wenig aussagekräftige Resultate, da die Werte starken Schwankungen unterworfen sind.

Bestimmung des Harn-pH mit pH-Stäbchen:

- Der Harn-pH sollte bei Galtkühen zwei Wochen vor dem Abkalben zwischen 7,5 und 7,8 liegen.

- Ist der Harn-pH höher als 8, ist der DCAB in der Ration zu hoch und es besteht ein erhöhtes Milchfieberrisiko.