Sie sind nicht mehr da, all die «Dienschte»: Knechte und Mägde sind heute ein fast vergessener ehemaliger Berufsstand. Auf traditionsreichen Höfen kursieren in den Erzählungen der abtretenden Generation zuweilen noch Jugenderinnerungen an sie. Oft waren diese helfenden Hände langjährige und nicht mehr wegzudenkende Faktoren des Hofes. Andere gaben nur ein kurzes Gastspiel. Noch bis in die 50er-Jahre hatte jeder grössere Bauernhof etliche Mitarbeitende – damals noch «Dienstboten» genannt. Entbehrlich gemacht und wegrationiert wurden sie, bis auf wenige, innerhalb eines knappen Jahrhunderts von der Mechanisierung in der Landwirtschaft.

Ein ganzer Stall an Personal

In der Zeit zwischen den Weltkriegen gab es auf einem Bauernbetrieb noch Köchin und Mägde – in der Innerschweiz «Meitli» genannt. An männlichen Hilfen waren Knechte, ein Melker, ein Karrer, ein Meisterknecht, später auch noch ein Traktorfahrer im Einsatz. Dazu kamen, temporär und je nach Region, noch Heuer, Schnitter und Drescher, Chrieser für die Kirschenernte, Feldmauser, Schnapsbrenner, Korber und Störmetzger.

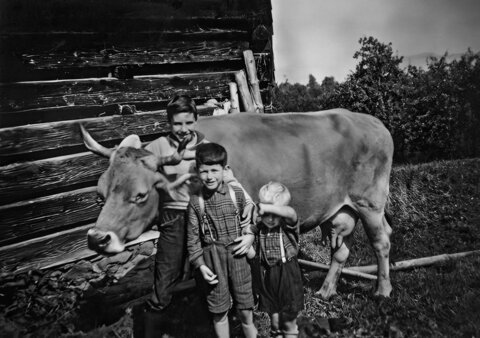

Auf kleineren Höfen nahmen häufig die heranwachsenden Kinder die Stellung von Knechten und Mägden ein. Tiere hüten, Heuen, Melken, Futter einbringen, Füttern, Kühe putzen, Kochen, Backen, Waschen und Reinigungen – all das waren Dienstboten-Arbeiten.

Die Hierarchie der Dienstboten

Auf grossen Betrieben war der Melker meistens am besten entlohnt. Er stand auch mit an der Spitze der Dienstbotenhierarchie. Denn er war es, der sich um die Tiergesundheit kümmerte, die Hygiene im Auge behielt und für die Qualität und die termingerechte Lieferung der Milch sorgte. Er trug somit die Verantwortung für all jenes, was insbesondere bei einer genossenschaftlichen Verkäsung für den Betrieb existenziell wichtig war.

Der «Charrer» war für die Pferde verantwortlich. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurden in der Landwirtschaft hierzulande neben Pferden und Ochsen vielfach auch Stiere und Kühe zum Ziehen von Wagen eingesetzt.

Der Melker wurde am besten entlohnt.

Der Meisterknecht wiederum erhielt vom Bauern eine Tages-Order und teilte den übrigen Knechten die Arbeit zu. Er vertrat den Bauern bei dessen Abwesenheit und bestimmte, wann und wie gearbeitet oder Pause gemacht wurde. Denn vor der Einführung der Mähmaschinen, konnte nur eine ganze Gruppe von Heumähern mit Sensen in Linie das Mähen eines Feldes innert einer nützlichen Frist bewerkstelligen.

Ein Privatleben gab es nicht

«Dienstboten und landwirtschaftliche Arbeiter haben an jedem zweiten Sonntag mindestens vier freie Stunden zugut …», so sah es die Regelung im Kanton Luzern in den 1920er-Jahren vor. Dass kaum Beziehungen fern vom Hof möglich waren, liegt auf der Hand. Auch die langen Arbeitszeiten machten es Dienstboten unmöglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Arbeitstage von zwölf Stunden oder mehr waren die Regel. Knechte und Mägde hatten unverheiratet zu sein: Im Falle einer Heirat mussten sie ihre Dienstbotenstelle aufgeben und sich als Taglöhner verdingen – sofern es ihnen nicht gelang, ein Kleinbauerndasein zu beginnen.

Konflikte waren unausweichlich

Ein Bauernhof war traditionell patriarchalisch geführt, meist mit starkem Einfluss der Meisterin. Dass unter dem Gesinde eines Bauernhofes eine Lösung von Konflikten nicht immer friedlich und gesprächsbereit angegangen wurde, wird in den nach den Erzählungen des Berner Pfarrers Jeremias Gotthelf in den 50er-Jahren gedrehten Filmen anschaulich gezeigt. Im von Regisseur Franz Schnyder inszenierten Film «Ueli der Knecht» geraten erst die Mägde aneinander. Die Meisterjungfer Stini und das sinnliche Ürsi, beide Mägde auf dem Glungge-Hof, balgen sich am Boden um die Zuneigung des neuen Meisterknechts Ueli. Und bald darauf muss dieser sich auch gegen den renitenten und aufsässigen Karrer handgreiflich durchsetzen. Hitzige Grobheiten wurden vom Schnaps, der vielfach einen festen Platz im Tagesablauf der Landarbeiter hatte, gefördert. Die gesundheitlichen Schädigungen durch das reichliche Bätziwasser waren ihnen noch lange nicht bewusst: Gerade zu Arbeiten bei nasskaltem Wetter galt der «Härdöpfeler» sozusagen als wohltuender und wärmender Treibstoff.

Keine Dienstboten-Nostalgie

Romantik beinhaltete ein Dienstboten-Dasein kaum. Die jungen Frauen und Männer kamen in der Regel aus armen, kinderreichen Familien in ländlichen Gebieten, um für einen geringen Lohn sowie Kost und Logis zu arbeiten. Auch die Kinderheime in jener Zeit, die Waisen und Kinder aus schwierigen Verhältnissen zur Pflege aufnahmen, hatten das offen deklarierte Ziel, diese zu Dienstboten heranzuziehen.

Jeden zweiten Sonntag gab es vier freie Stunden.

Dienstbotenkammern im Bauernhaus waren unbeheizt oben unter dem Dach. Die Arbeit war meist hart und beschwerlich. Kein Wunder, dass die meisten den Traum hegten, bei sich nächst bietender Gelegenheit dem Landarbeiter- oder Dienst-boten-Dasein zu entfliehen – in die Stadt. Denn selbst ein öder Fabrikarbeiterjob war besser bezahlt. Und er ermöglichte ein Privatleben nach Feierabend und allenfalls eine Familiengründung.

Einmal im Jahr gab es neues Personal

Dienstboten-Wechsel war alljährlich zu traditionellen Terminen am Stephanstag und an Lichtmess. An diesen Tagen stellten sich die Dienstboten bei künftigen Patronen vor. Und bei Passen der Umstände wurde «gedungen», ein Lohn vereinbart. Dies gelegentlich auch in Form von Naturalgaben und Kleidung. Manche so Beschäftigte blieben mehrere Jahre in den Diensten ein und desselben Bauern. Und wenn die Arbeit und die Beziehung zum Landwirt und zu den anderen Dienstboten stimmig war, konnten auch lebenslange Beschäftigungsverhältnisse entstehen. Ab den 1950er-Jahren wurde aus Mangel an einheimischen Dienstboten vermehrt auf ausländische Saisonniers gesetzt. Zuerst kamen diese aus Italien, dann vor allem aus Spanien, später auch aus Portugal, Marokko, Tunesien und Jugoslawien.