Quer gelesen

- Erneuerbare Energien bieten landwirtschaftlichen Betrieben wirtschaftliche Chancen und langfristige Einsparpotenziale.

- Photovoltaik, Biogas und Windkraft lassen sich gezielt in den Betrieb integrieren und verbessern die Energieunabhängigkeit.

- Neue Fördermodelle ab 2025 erleichtern Investitionen in erneuerbare Energien und erhöhen die Rentabilität.

Die Landwirtschaft spielt eine zentrale Rolle in der Energiewende. Neben der Lebensmittelproduktion bieten sich für Landwirtschaftsbetriebe zunehmend attraktive Möglichkeiten, in erneuerbare Energien zu investieren. Doch welche Technologien eignen sich am besten? Welche Standorte sind geeignet, und welche Förderprogramme stehen zur Verfügung?

Photovoltaik

Vor der Installation einer PV-Anlage sollten geeignete Dach- oder Fassadenflächen geprüft und die Netzanschlussbedingungen beim lokalen Netzbetreiber geklärt werden. Je nach Standort kann eine Bewilligung erforderlich sein. Überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist, wobei Netzbetreiber zur Abnahme verpflichtet sind.

Photovoltaik

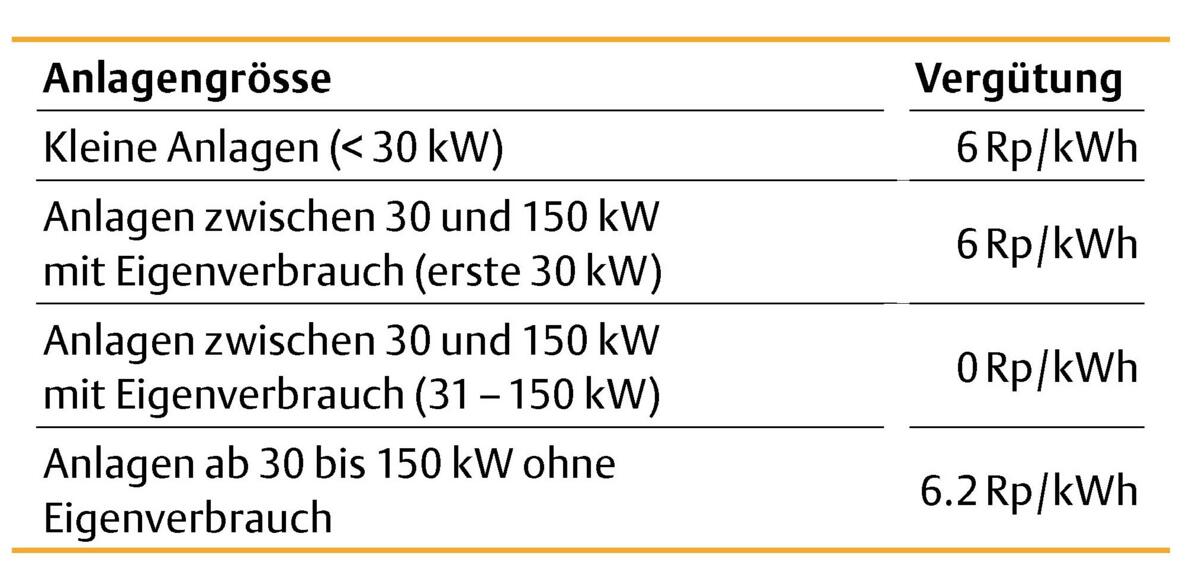

Um Betreiber kleinerer Anlagen vor dauerhaft niedrigen Marktpreisen zu schützen, gelten für Anlagen bis 150 kW Mindestvergütungen. Diese sollen sicherstellen, dass sich die Investition über die Lebensdauer der Anlage amortisiert.

Professionelle Angebote

Wenn es zur detaillierten Planung kommt, sollten mehrere Angebote von zertifizierten Fachfirmen (Lable «Die Solarprofis») verglichen werden.

Landwirtschaft

Weitere Informationen über Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Ökonomiegebäuden sind im Merkblatt Photovoltaikanlage bei Agrocleantech zu finden.

Eigenverbrauch

Batteriespeicher ermöglichen eine effizientere Nutzung von Solarstrom, indem sie überschüssige Energie für den späteren Verbrauch speichern. Mit einem optimierten Energiemanagementsystem kann der Eigenverbrauchsanteil auf bis zu 90 % erhöht werden. Wirtschaftlich lohnt sich diese Technologie nur, wenn der Eigenverbrauch maximiert oder überschüssiger Strom gezielt vermarktet wird.

Vermarktung von Solarstrom

Herkunftsnachweise (HKN) können je nach Anlagenstandort und Vermarktungsmodell attraktiv sein. Jede in der Schweiz erzeugte Kilowattstunde Ökostrom erhält ein digitales Zertifikat (HKN), das separat gehandelt werden kann und zusätzliche Einnahmen bringt. Anstatt den Strom an den Netzbetreiber zu verkaufen, kann er Abnehmerinnen und Abnehmern direkt geliefert werden (virtueller ZEV), sofern ein gemeinsamer Netzanschlusspunkt besteht. Ab 2026 ermöglichen lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) einen Zusammenschluss von Produktions- und Verbrauchseite innerhalb einer Gemeinde auch ohne gemeinsamen Anschlusspunkt.

Windenergie

Windenergie weist sogar einen noch geringeren Fussabdruck auf als die Solarenergie. Da sie die höchsten Erträge im Winter liefert, ergänzt sie die Solarenergie auf ideale Weise. Der grösste Nachteil ist der optische Eingriff ins Landschaftsbild.

Standorte gemäss kantonalen Richtplänen

Die Errichtung von Windrädern folgt nicht dem Prinzip «je mehr, desto besser», sondern der gezielten Standortwahl. Für Landbesitzerinnen und Landbesitzer können Windräder eine interessante Einnahmequelle darstellen, da sie für die Nutzung ihres Landes angemessen entschädigt werden.

Windenergie

Die Bewilligung von Windparks erfolgt nach einem klaren Prozess. Der Kanton legt die Standorte fest, die der Bund genehmigen muss. Anliegen der Bevölkerung und Gemeinden haben dabei höchste Priorität.

Die Investition in eine Windenergieanlage ist immer zukunftsgerichtet. Von der Planung bis zum Bau dauert es in der Schweiz bis zu 25 Jahre und länger. Weitere Informationen Suisse Eole, Vereinigung zur Förderung der Windenergie in der Schweiz.

Der Kanton Zürich beantwortet viele Fragen zur Windenergie und liefert wertvolle Auskünfte.

Die Projekte müssen jedoch hohen Standards entsprechen. Dazu gehört die Einhaltung aller relevanten Vorschriften, insbesondere in den Bereichen Land-schafts-, Natur- und Umweltschutz, Lärmschutz sowie Gewässerschutz. Kantone sind deshalb verpflichtet, Richtpläne zu erstellen. Die Detailplanung wird öffentlich aufgelegt und durch die zuständigen kantonalen Fachstellen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung geprüft. Die Anliegen der betroffenen Bevölkerung und Gemeinden werden mit grösster Sorgfalt berücksichtigt.

Biomasse

In der Schweiz erzeugen rund 140 landwirtschaftliche Biogasanlagen jährlich etwa 500 GWh Energie, davon 190 GWh Strom. Mehr als 80 % des Substrats bestehen aus Hofdünger wie Gülle und Mist. Der Klimavorteil geht über den Ersatz fossiler Energieträger hinaus. Durch Vergärung werden Methanemissionen reduziert, die sonst unkontrolliert in die Atmosphäre entweichen. Zudem entstehen nährstoffreiche Gärreste als Dünger.

Biomasse

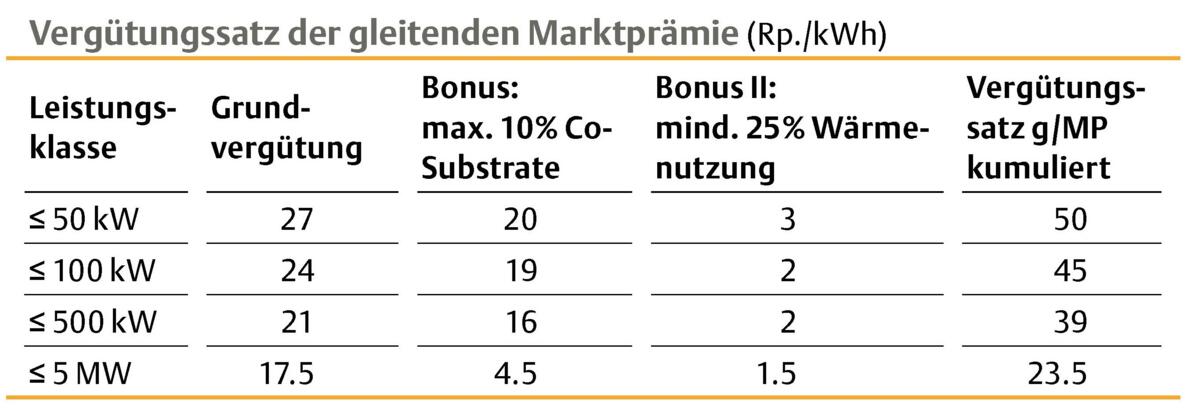

Eine 50-kW-Anlage kann mit der gleitenden Marktprämie eine Vergütung von 50 Rp./kWh über 20 Jahre erhalten, sofern sie die Kriterien für die Boni erfüllt.

Alternativ stehen Betriebskostenbeiträge zur Verfügung, die insbesondere kleinere Hofdüngeranlagen fördern. Zudem werden Investitionskosten für neue Anlagen mit bis zu 19000 Fr./kW gefördert.

Weitere Informationen

Auf folgender Website erhalten Betriebe weitere Informationen zu vielfältigen Angeboten

Wirtschaftlichkeit und Förderungen ab 2025

Neue Fördermodelle verbessern ab 2025 die Rentabilität von Biogasanlagen. Die gleitende Marktprämie (gMP) sichert langfristige Vergütungen für eingespeisten Strom, während Investitions- und Betriebskostenbeiträge weiterhin bestehen. Besonders Betriebe mit hohem Hofdüngeraufkommen oder stabiler Wärmenutzung profitieren wirtschaftlich.

Herausforderungen und Potenziale

Hohe Anfangsinvestitionen, komplexe Bewilligungsverfahren und begrenzte Co-Substrate bremsen den Ausbau, doch das Potenzial ist enorm. Nur fünf Prozent des verfügbaren Hofdüngers werden für Biogas genutzt. Für nachhaltige Betriebe bietet Biogas eine Chance, Teil der Energiewende zu werden. Die Förderung schafft Anreize, das Potenzial besser zu nutzen. Wer investieren will, sollte sich frühzeitig mit Rahmenbedingungen und Standortwahl befassen – denn Biogas ist mehr als eine Energiequelle, es stärkt eine ressourcenschonende Landwirtschaft.

Fachinformationen und Unterstützung

Energieeffizienz und Klimaschutz Agrocleantech bietet eine umfassende Plattform für die Wissensvermittlung rund um die Themen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Klimaschutz in der Landwirtschaft. Die Organisation wickelt entsprechende Förderprogramme ab und unterstützt Betriebe auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Landwirtschaft. www.agrocleantech.ch

Netzwerk Biogas Ökostrom Schweiz ist der Fachverband der landwirtschaftlichen Biogasproduzenten. Seine über 200 Mitglieder sind Landwirte, die gleichzeitig auch Klima- und Energiewirte sind. Sowohl im Rahmen der Energie- als auch der Klimastrategie sind die landwirtschaftlichen Biogasanlagen tragende Pfeiler. www.oekostromschweiz.ch

Energiekonzepte Agrola ist eine Schweizer Energiedienstleisterin und als Tochter der fenaco Genossenschaft im ländlichen Raum verwurzelt. Ihr Angebot umfasst unter anderem Produkte im Bereich Solaranlagen, Batteriespeicher sowie integrierte Lösungen auf Basis von Solarenergie.