Die Schweiz will die Risiken beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2027 um 50 Prozent reduzieren (im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2012 bis 2015). Die Nährstoffverluste sollen bis 2030 um 15 Prozent beim Stickstoff respektive um 20 Prozent beim Phosphor abnehmen (im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2014 bis 2016). Diese ambitionierten Zielsetzungen sind eine Folge der parlamentarischen Initiative 19,475, die 2021 von National- und Ständerat verabschiedet worden ist.

Bereits 2025 soll es losgehen

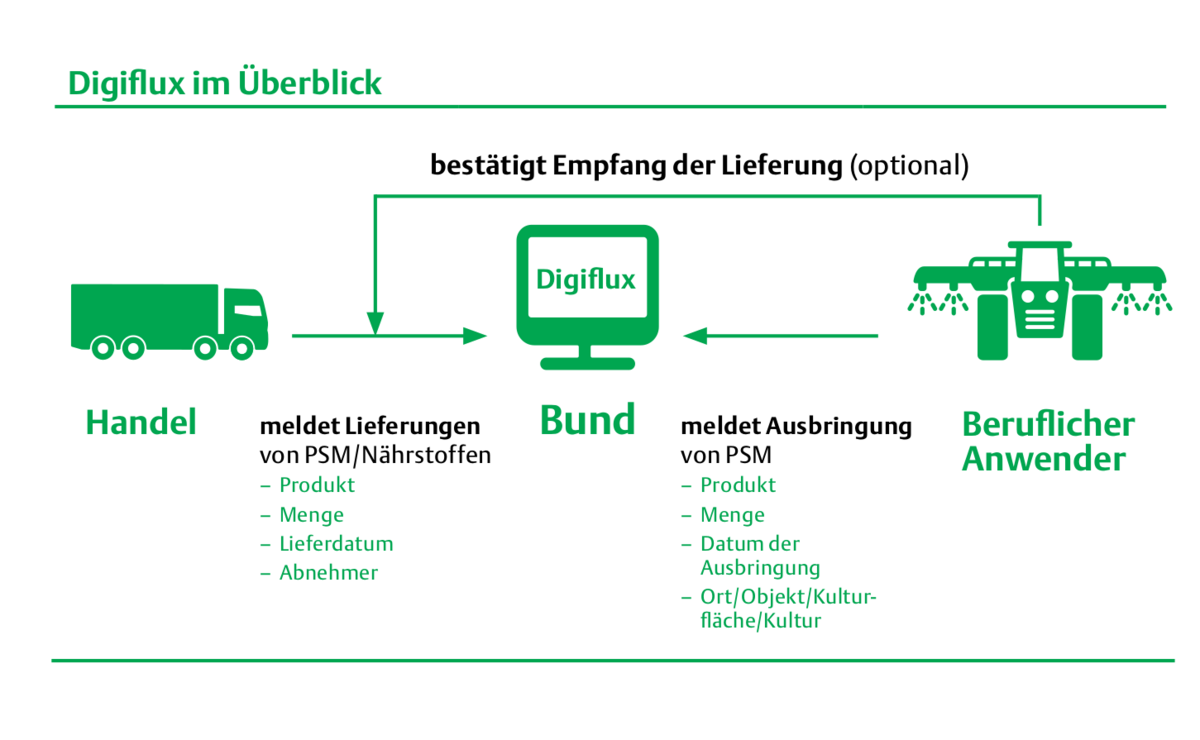

Mit der vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) entwickelten digitalen Plattform Digiflux sollen die Absenkpfade gemessen und Fortschritte belegt werden. Ab 1. Januar 2025 muss der Handel die Lieferungen von Pflanzenschutzmitteln an berufliche Anwender wie Landwirtschaftsbetriebe, Gartenbau- und Forstunternehmen oder Betreiber von Grünanlagen auf Digiflux erfassen. Ab 1. Januar 2026 gilt die Informationspflicht auch für Nährstoffe und Kraftfutter. Ab diesem Zeitpunkt ist zudem die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln meldepflichtig.

Hoher Administrationsaufwand befürchtet

Das BLW verspricht mit Digiflux eine Vereinfachung der Administration. Die aktuell konzipierte Lösung wird dieser Ankündigung jedoch nicht gerecht. Sie sieht zwar vor, dass dank Schnittstellen eine Anbindung von Betriebs- und Kantonsprogrammen möglich wird und so Doppelerfassungen reduziert werden. Gleichzeitig ist der Erhebungsumfang sehr gross, und das System geht von einer Präzision aus, wie es sie in der landwirtschaftlichen Praxis nicht gibt. Bei der Ausbringung von Hilfsstoffen kommt es regelmässig zu Abweichungen. Digiflux ist nicht in der Lage, diesen Umstand abzubilden. Dasselbe gilt insbesondere für komplexere Anwendungsfälle im Gemüsebau oder wenn Lohnunternehmen involviert sind.

Wenn schon Daten erfassen, dann mit Mehrwert

Heinz Mollet, Leiter der Division Agrar bei der fenaco Genossenschaft, sagt dazu: «Die fenaco steht hinter dem Bestreben, die Schweizer Landwirtschaft nachhaltiger und die Fortschritte messbar zu machen. Die aktuelle Stossrichtung ist aber zu hinterfragen. Wir setzen uns darum gegenüber dem BLW für eine praxistaugliche Lösung ein. Der administrative Aufwand für die Landwirtschaftsbetriebe, aber auch den Handel muss überschaubar bleiben.» Daneben unterstützt die fenaco zusammen mit weiteren Branchenpartnern das Vorhaben der Smart-Farming-Plattform Barto, eine Schnittstelle zu Digiflux zu realisieren. «Wenn die Landwirtinnen und Landwirte die Daten schon erfassen müssen, dann wenigstens mit dem Mehrwert, dass sie diese auch selbst auswerten und die Erkenntnisse daraus für ihren Betrieb nutzen können.»

Heinz Mollet, Leiter Division Agrar«Wir benötigen Offenheit für neue Lösungen – nicht noch mehr Kontrollen.»

Mehr Offenheit für technologischen Fortschritt

Die Schweiz verfügt über ausgezeichnet ausgebildete Landwirtinnen und Landwirte sowie erstklassige Forschungseinrichtungen. «Wir bringen alles mit, um international eine Vorreiterrolle hinsichtlich einer nachhaltigen und zugleich produktiven Landwirtschaft einzunehmen», betont Mollet. «Wir benötigen dafür aber vor allem Offenheit für neue Lösungen und technologischen Fortschritt – nicht noch mehr Kontrollen und Mikromanagement.» So sollte etwa das Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel dringend reformiert werden und sichergestellt werden, dass nachweislich weniger belastende Produkte und Methoden rasch auf den Markt kommen. Das Potenzial von neuen Züchtungsverfahren (CRISPR / Cas) gilt es ergebnisoffen zu diskutieren. Veraltete Düngernormen müssen erneuert und an die Genetik der modernen Pflanzenzüchtung angepasst werden. Administrative Hürden für neue Technologien wie autonom fahrende Feldfahrzeuge gilt es abzubauen. «Nur wenn es in diesen Bereichen in grossen Schritten vorwärtsgeht, sind eine nachhaltigere Landwirtschaft und gleichzeitig ein Selbstversorgungsgrad von rund 50 Prozent realistisch», so der Agrarchef der fenaco.