Ein effizienter Nährstoffeinsatz wird immer wichtiger. Im Futter-, Ackeroder Gemüsebau gilt es, mit gezielter Düngung stabile und hohe Erträge zu erzielen. Dabei geht es nicht zwingend darum, weniger zu düngen, sondern zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und in passender Menge. In der Schweiz legt die Düngungsnorm den Nährstoffbedarf je Kultur fest. Sie basiert auf dem durchschnittlichen Nährstoffentzug pro Hektare und berücksichtigt die natürliche Nachlieferung des Bodens. Mithilfe standortspezifischer Ertragserwartungen lässt sich der konkrete Bedarf pro Kultur präzise bestimmen – auch für eine teilflächenspezifische Düngung.

Teilflächenspezifische Düngung ermöglicht eine gezielte Nährstoffverteilung innerhalb einer Parzelle. Dazu wird die Fläche in Zonen mit unterschiedlicher Nährstoffversorgung oder Ertragspotenzial unterteilt. Gut versorgte Bereiche lassen sich so von weniger leistungsfähigen abgrenzen. Die Düngung kann so zonenspezifisch angepasst werden. Als Richtwert für die Nährstoffzuteilung dient die geplante Düngungsnorm, um eine ausgewogene Versorgung über die Fläche sicherzustellen.

Optimierung der Düngerverteilung

Je nach Standort, Kultur und Nährstoff muss die Kartierung und Interpretation der Zonen differenziert erfolgen.

An ertragsstarken Standorten ist es häufig nur begrenzt möglich, in bereits leistungsfähigen Zonen Ertragssteigerungen zu erzielen. Der Fokus sollte darauf liegen, die leistungsschwächeren Bereiche der Parzelle gezielt auszugleichen, um ein möglichst homogenes Ertragsniveau zu erreichen.

An ertragsschwächeren Standorten hingegen kann es sinnvoll sein, gezielt in die ertragsstärkeren Zonen zu investieren. Denn in den weniger leistungsfähigen Bereichen begrenzen oftmals andere Faktoren – wie etwa Wassermangel – das Ertragspotenzial, das sich durch Düngung allein nicht wesentlich steigern lässt.

Gut versorgte Bereiche lassen sich von weniger leistungsfähigen abgrenzen.

Die richtige Kartierungsquelle

Kartierungen für die teilflächenspezifische Düngung können auf unterschiedlichen Datenquellen basieren. Zu den gängigsten zählen Satellitenbilder, Drohnenaufnahmen, Ertragskartierungen oder Bodenkarten. Welche Quelle am besten geeignet ist, hängt davon ab, welcher Nährstoff abgebildet werden soll und was bei der Düngung berücksichtigt werden muss.

Biomassenkarten für die Stickstoffapplikationen

Für die teilflächenspezifische Stickstoffdüngung eignen sich vor allem Kartierungen auf Basis der vorhandenen Bestandesbiomasse. Hierfür bieten sich Satellitenbilder, Drohnenbilder oder Ertragsdaten aus den Vorjahren an. Da Stickstoff im Boden sehr mobil ist und stark von Witterung, Bodenfeuchte und mikrobieller Aktivität beeinflusst wird, ist eine genaue Einschätzung über eine Bodenkarte nur bedingt möglich.

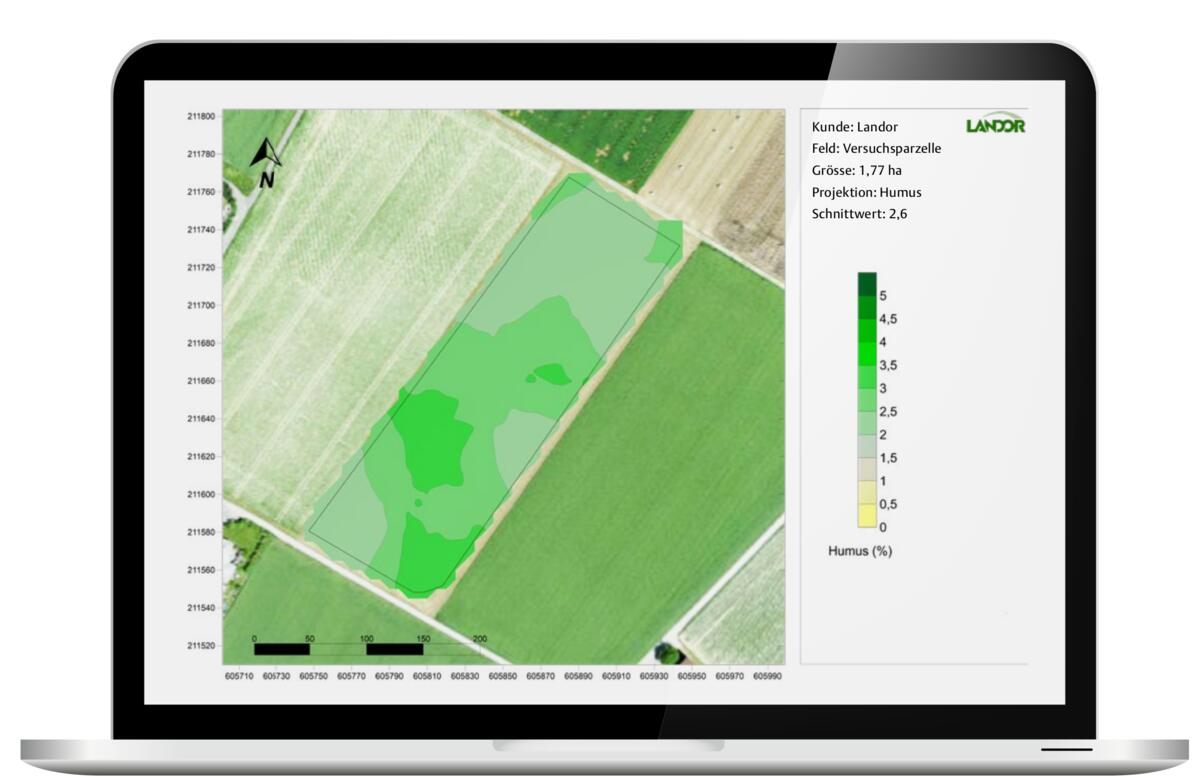

Bodenkarten für stabile Nährstoffe: Nicht alle Nährstoffe verhalten sich im Boden gleich. Nährstoffe wie Phosphor oder Kalium sind im Boden recht stabil. Für diese eignet sich eine Kartierung auf Basis von Bodenkarten besonders gut, da sie langfristige Versorgungsunterschiede innerhalb einer Parzelle aufzeigen können. Neben den Nährstoffgehalten lassen sich auch Parameter wie Bodentextur und Gehalt an organischer Substanz kartieren. Diese Faktoren beeinflussen die Nährstoffverfügbarkeit und sollten daher in die Planung der Düngung miteinbezogen werden.

Bodenkarte mit passivem Gammasensor: Bei der Gammaspektroskopie wird die natürliche Strahlung aus dem Boden gemessen – ganz ohne künstliche Strahlenquelle. Ein passiver Gammasensor erkennt die Strahlung von Elementen wie Kalium, Uran, Thorium und Cäsium, die natürlicherweise im Boden vorkommen. Daraus lässt sich ableiten, wie viel von diesen Stoffen im Boden enthalten ist. In Kombination mit Referenzproben und einem Analysemodell können wichtige Bodenmerkmale wie Textur, pH-Wert und organische Substanz berechnet werden. Kalium wird direkt bestimmt, andere Nährstoffe wie Calcium, Magnesium und Phosphor indirekt über eine Modellrechnung. Dadurch erhält man Hinweise auf die Verteilung der Nährstoffe in der Parzelle. Diese Informationen sind eine wertvolle Entscheidungshilfe für die Düngung. Für jede Parzelle werden mindestens drei Referenzproben entnommen und im Bodenprobelabor analysiert. Dies dient zur Kalibrierung des Modells. Die Technologie funktioniert ganzjährig und ist leicht genug für den Einsatz mit Drohnen.