Dario Fossati war Getreidezüchter bei Agroscope und hat die Schweizer Pflanzenzüchtung über vier Jahrzehnte mitgestaltet. Im Gespräch blickt er zurück und gibt Einblicke in aktuelle Herausforderungen und künftige Zuchtziele.

Worauf sind Sie besonders stolz in Ihrer Karriere als Getreidezüchter?

Dario Fossati: Besonders stolz bin ich auf die Registrierung meiner ersten Sorte Piotta. Sie hatte am Markt wenig Erfolg, war aber eine wichtige Erfahrung und zeigte mir, dass neben der Sorte auch der Zeitpunkt der Markteinführung entscheidend ist. Sehr stolz bin ich auch auf Zinal: Von der Kreuzung bis zur Einführung war ich beteiligt, und es war die erste Sorte, die besser als Arina war. Dass eine meiner Züchtungen zur führenden Sorte wurde, war für mich ein grosser Erfolg.

Wie berücksichtigt die Züchtung Anliegen von Produzierenden?

Neue Sorten können nur bestehen, wenn sie von Landwirtinnen und Landwirten akzeptiert werden. Darum habe ich regelmässig den Austausch gesucht. So erhielt ich viele wertvolle Rückmeldungen. Ein Beispiel ist die Strohlänge: Anfangs züchtete ich Sorten mit wenig Stroh, doch die Produzierenden wünschten mehr, da es eine zusätzliche Einnahmequelle darstellt. Daraufhin legten wir den Fokus wieder stärker auf Stroh.

Dario Fossati, ehem. Getreidezüchter bei Agroscope, Changins«Wichtig war mir stets der Ernährungswert – zentral für die Mehl- und Backindustrie.»

Welche Eigenschaften sind bei neuen Weizensorten besonders gefragt?

Neue Sorten sollen stabiler und resistenter gegen abiotischen Stress1sein. So sind beispielsweise erste Linien mit Auswuchsresistenz vorhanden, wenn auch noch begrenzt. Wichtig war mir stets der Ernährungswert – zentral für die Mehl- und Backindustrie. Trotz hoher Kosten konnten wir uns dank Qualität vom Ausland abheben, das inzwischen ebenfalls in diese Richtung züchtet. Mein Ansatz: Sorten mit besonders hohem Ernährungswert, um der Schweiz ein Alleinstellungsmerkmal zu sichern. Aktuell entstehen Kreuzungen mit BNI-Weizen2. Gelingt deren Integration, könnten bis zu 30% N-Verluste reduziert werden. Dies muss jedoch noch unter Praxisbedingungen bestätigt werden.

Wie wichtig ist die steigende Sortenvielfalt?

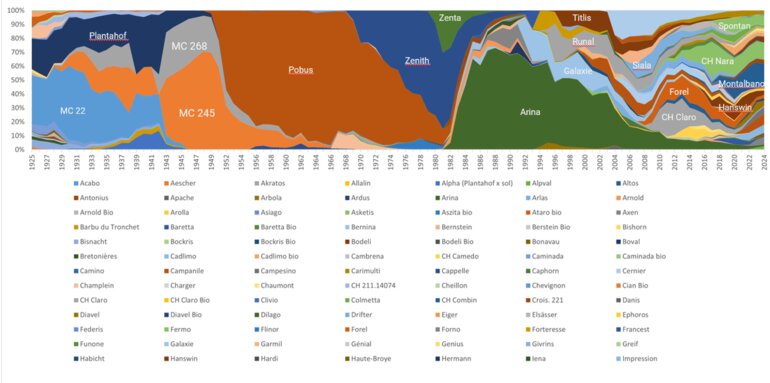

Jede Sorte hat gute und schwächere Jahre. Um Schwankungen auszugleichen, braucht es Vielfalt. Früher machten die Top-5-Sorten fast den ganzen Markt aus, heute liegt ihr Anteil noch bei rund 50 %. Ständig kommen neue hinzu, andere verschwinden. Die grosse Vielfalt stellt jedoch die Saatgutvermehrung vor Probleme: Viele kleine Sorten sind kaum wirtschaftlich zu vermehren. Die Organisationen bräuchten für eine effizientere Arbeit eigentlich weniger Sorten pro Klasse.

Welche Rolle spielen alte Sorten in der Züchtung?

Alte Sorten bieten wertvolle genetische Ressourcen. Man darf sie nur nicht idealisi eren. Viele Gene hatten ihre Chance bereits, doch veränderte Markt- und Klimabedingungen können ihnen neue Bedeutung geben. Spannend sind die ursprünglichen Weizenarten: Der Weizen besteht aus drei Genomen, wovon eines bisher kaum genutzt wurde. Rückkreuzungen mit Wildformen zeigten, dass dort ungenutzte Gene etwa für Trockenheits- oder Krankheitsresistenzen vorhanden sind. (siehe Textende Grafik Marktanteile Sorten 1925 bis 2024)

Welches sind wesentliche Unterschiede von aktuellen zu «alten» Sorten?

Alte Sorten waren sehr langwüchsig und stets spätreif, während neue Sorten deutlich besser ans Klima angepasst sind. Manche setzen zwar auf alte Sorten, weil sie früher an einem Standort funktionierten, doch durch den Klimawandel gibt es da keine Garantie mehr. Ein gutes Beispiel ist der UrDinkel: Nach dem Zuchtstopp in den 1950er- bis 1970er-Jahren blieben nur die Sorten Oberkulmer und Ostro erhalten. Anfangs lagen ihre Erträge noch auf Weizenniveau, sanken aber mit der Zeit, weil sie klimatisch weniger gut angepasst waren.

Welche Zuchtziele werden in den nächsten 15 Jahren im Fokus stehen?

Zentrale Themen bleiben die Ernährungsqualität und die Krankheiten, die sich ebenso weiterentwickeln wie die Sorten. Derzeit rückt der wiederaufgetretene Schwarzrost stärker in den Fokus – noch kein akutes Problem, aber ein Risiko. Einfluss hat auch die Gesetzgebung, etwa beim Verbot von Saatgutbeizmitteln: Dann würden samenbürtige Krankheiten wieder wichtiger, obwohl Resistenzen schwer zu züchten und oft wenig wirksam sind. Da eine Züchtung 10 bis 15 Jahre dauert, ist es entscheidend, künftige Entwicklungen möglichst früh einzuschätzen.

Was sagen Sie zum Thema Gentechnik in der Züchtung?

Gentechnik ist für mich ein wichtiges Werkzeug mit vielen Vorteilen. Jede Weizenpflanze weist pro Korn 80 bis 100 natürliche Mutationen auf – hochgerechnet auf eine Hektare so viele wie das gesamte Weizengenom. Dass eine einzelne Mutation, welche künstlich hervorgerufen wird, so gefährlich ist, kann ich daher nicht glauben. Besonders Crispr / Cas3 halte ich für sicher, da exakt nachvollziehbar ist, welches Gen wo verändert wurde.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Schweizer Getreidezüchtung?

Ich wünsche mir, dass die nächste Generation alle neuen Werkzeuge der Züchtung nutzt und den hohen Marktanteil der Schweizer Sorten halten kann. Wichtig ist der Mut, neue Ansätze in die langfristige Planung einzubringen – etwa beim Ernährungswert oder beim BNI-Weizen. Unsere Stärke liegt darin, Besonderheiten zu bewahren und weiterzuentwickeln. Nur so kann die Schweiz im internationalen Wettbewerb bestehen.

1 Abiotischer Stress: Witterungsbedingter Stress für die Pflanze. 2 BNI-Weizen: Weizensorte mit Wurzelausscheidungen (BNI), welche die Nitrifikation hemmen und Stickstoffverluste reduzieren. 3 Crispr/Cas: Genetische Schere zum gezielten Herausschneiden, Ersetzen oder Ausschalten von DNA-Abschnitten.

Online-exklusive Fragen

Welche Momente sind Ihnen in Ihrer Kariere als Getreidezüchter besonders in Erinnerung geblieben?

Unvergesslich bleibt meine erste Saison als Züchter. Viele Fragen gingen mir durch den Kopf: Bin ich fähig? Gefällt mir die Arbeit im Zuchtgarten? Treffe ich die richtige Auswahl? Die erste Selektion ist nicht leicht, denn man muss entscheiden, mit welchen Pflanzen weitergearbeitet wird. Diese Zeit durfte ich mit meinem Onkel, damals Triticalezüchter, erleben. Er gab mir viele wertvolle Hinweise, liess mir aber stets den Raum, eigene Erfahrungen zu machen.

Wie sind Sie mit Zielkonflikten zwischen Ertrag und Qualität umgegangen?

Entscheidend ist in der Schweiz der Markt: Qualität wird durch Proteinzahlungen honoriert. Die Herausforderung lautet, diese Qualität ohne grosse Ertragseinbussen zu erreichen. Der Schlüssel liegt in der Messung der Proteinqualität statt der -menge. So lässt sich das gleiche Brotvolumen mit höherer Proteinqualität erzielen – und genau darauf zielen unsere Züchtungen ab.

Welche Rolle spielt der Klimawandel in der Zukunft der Getreidezüchtung?

Sorten mussten schon immer ans lokale Klima angepasst werden. Bei Piotta zeigte sich, dass frühe Standorte höhere Erträge bringen, bei Zinal, dass wärmeres Klima den Erfolg bestimmt: In der Westschweiz entstand eine Linie, in der Ostschweiz nicht. Heute ist das Wetter unberechenbarer, gegen Risiken wie Hagel hilft keine Genetik. Chancen liegen in Sortenmischungen – sie verbessern Resistenzen, Qualität und können auch abiotischen Stress abfedern.

Wie wichtig ist die internationale Zusammenarbeit in der Züchtung von neuen Getreidesorten?

Die Pflanzenzüchtung ist sehr international, besonders beim Weizen gibt es traditionell einen offenen Austausch. Früher genügte ein Fax, um Material zu erhalten. Grundlage ist die Regel, dass jede Sorte für Kreuzungen genutzt werden darf. Oft tauschte ich meine besten nicht registrierten Linien auf.

Da keine Sorte weltweit passt und jeder Züchter eigene Ziele verfolgt, ist dieser Austausch unverzichtbar. Heute erschweren grosse Firmen den Zugang durch Lizenzen und Restriktionen, was teils negative Erfahrungen brachte. Trotzdem bleiben internationale Konferenzen wichtig, um sowohl Materialien als auch Ideen zu teilen.

Ab wann war für Sie eine Züchtung ein Erfolg?

Die Registrierung einer Sorte ist immer ein grosser Erfolg. Persönlich gilt für mich eine Sorte erst dann als erfolgreich, wenn sie auch Marktanteile erreicht und etwas Besonderes auf den Markt bringt. Molinera etwa war zwar mengenmässig kein Erfolg, setzte aber qualitativ neue Massstäbe. Ein weiterer Erfolg ist für mich, wenn andere Züchter meine Sorten als Elternlinien nutzen, auch wenn die Sorte selbst am Markt wenig Beachtung fand.

Erfolgreiche Weizensorten

Der pensionierte Züchter Dario Fossati züchtete viele bekannte Weizen-Sorten:

– Zinal

– Rosatch

– CH Nara

– Montalbano

– Molinera

– Hanswin

– Poncione

– Vanilnoir