Das Jahr 2023 brachte Wetterextreme: Auf den kühlen, nassen Frühling folgte einer der wärmsten Sommer mit Hitze und regionaler Trockenheit. Nach dem sonnigen Herbst brachte der starke Novemberregen neue Herausforderungen für die noch anstehenden Saat- und Erntearbeiten. Solche Bedingungen erschweren die Feldarbeiten, sind aber auch für die Pflanzen herausfordernd, weil von ihnen trotzdem hohe Erträge und beste Qualität erwartet werden. Daraus ergibt sich die Frage: Welche Ansätze sind für Betriebe und Lohnunternehmen entscheidend, um Mais auch unter schwierigen Bedingungen weiterhin anzubauen?

Eine grosse Stichprobe

Um ein aktuelles Stimmungsbild zu erhalten und gleichzeitig Grundlagen für Versuche und neue Hilfsmittel zu schaffen, wurde im Frühjahr 2024 eine repräsentative Umfrage durchgeführt. Von den rund 17 400 Maisproduzierenden in der Schweiz wurden 2000 angeschrieben. Zudem erhielten 475 Lohnunternehmen den Fragebogen. Ziel war es, die Bedeutung von 16 beeinflussbaren sowie den nicht beeinflussbaren Umweltfaktoren zu gewichten und in eine Rangfolge zu bringen.

Eckdaten der Umfrage zum künftigen Maisanbau in der Schweiz

Anzahl angeschriebener Landwirte, Landwirtinnen und Lohnunternehmer

Versandte Fragebogen: 2476

Rückmeldungen: 441

Verwendung des Maises

Silomais: 68,3%

Silo- und Körnermais: 16,5 %

Körnermais: 14%

Sonstiges: 1,3%

Verteilung der Rückmeldung gemäss Sprachregion

Deutsch: 81,4 %

Französisch: 18,1 %

Italienisch: 0,5%

Richtlinien:

Konventionell mit ÖLN: 89,1

Bio: 10,3

Konventionell ohne ÖLN: 0,5

Betriebsgruppen

Landwirtinnen und Landwirte: 86,7%

Lohnunternehmen: 13,3 %

Altersgruppen

1949-1970: 34,5%

1971-1980: 32,2%

1981-2001: 33,2%

Anbauregion für Mais

Sehr günstig: 15,6%

Günstig: 36,6%

Mittel: 33,4%

Grenzlagen:14,3%

Der Boden macht den Maisanbau

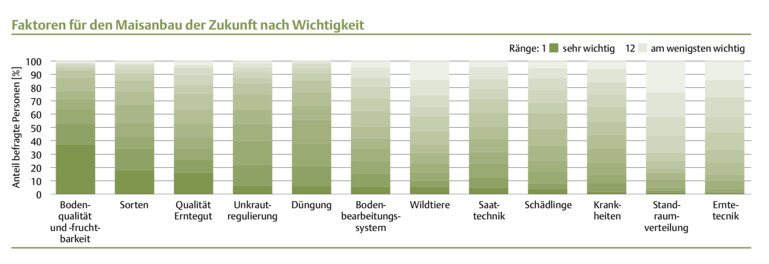

Betriebe und Lohnunternehmen setzten bei den beeinflussbaren Faktoren ähnliche Prioritäten: An erster Stelle stand die Bodenqualität, gefolgt von Sortenwahl und Erntegutqualität. Auf Rang vier lag die Unkrautregulierung (siehe Grafik). Weniger Bedeutung wurde hingegen der Erntetechnik, der Standraumverteilung, den Krankheiten und Schädlingen beigemessen. Unter den nicht beeinflussbaren Umweltfaktoren galten Trockenheit und eine veränderte Niederschlagsverteilung als besonders relevant für den künftigen Maisanbau.

Wie antworteten speziell die Bio-Betriebe?

Bio-Betriebe legten bei den Sorten zusätzlich grossen Wert auf konkurrenzstarke Sorten, während ÖLN-Betriebe Ertrag und Qualität als wichtiger erachteten. Der Proteingehalt wurde bei Silomais von Bio-Betrieben im Vergleich zu den nach ÖLN-Richtlinien wirtschaftenden Betrieben als wichtiger eingestuft.

Das bringt den Maisanbau in die Zukunft

Die Bedeutung von Fruchtfolge und Zwischenfruchtanbau zur Verbesserung der Bodenqualität und Steigerung der Bodenfruchtbarkeit wurde von älteren Betriebsleitern (> 55 Jahre) höher eingeschätzt als von jüngeren (< 44 Jahre).

Bei den künftig verfügbaren Sorten stand die Wassereffizienz mit dem Ertrag an vorderster Stelle. Für Silomais bleiben auch künftig hohe Energiegehalte und eine gute Verdaulichkeit entscheidend, während beim Körnermais geringe Mykotoxingehalte und ein optimaler Wassergehalt im Vordergrund stehen sollten.

In der Unkrautregulierung sahen die Lohnunternehmer weiterhin den breitflächigen Herbizideinsatz als wichtigste Lösung. Die Landwirte hingegen bevorzugten künftig eher Bandspritzung in Kombination mit Hacken zwischen den Reihen.

Bei der Düngung wurde Stickstoff als zentrales Element genannt, wobei jüngere Landwirte dessen Bedeutung höher einschätzten als ältere. Mehr Gewicht als die Grunddüngung mit Phosphor und Kalium sowie die Ausbringtechnik erhielten die Gründüngungen. Diese stuften Körnermaisproduzenten zudem als wichtiger ein als Silomaisproduzenten.

Bei der Bodenbearbeitung wird gemäss Umfrage auch künftig der Pflug dominieren, gefolgt von Mulchsaat und Streifenfrässaat. Weder Lohnunternehmer noch Landwirte sahen Strip-Till als künftig bedeutende Anbaumethode im Maisanbau.

Aus den Rückmeldungen kann abgeleitet werden, dass sowohl die Betriebe als auch Lohnunternehmen Gründüngungen gezielt nutzen möchten, um die Bodenfruchtbarkeit und Nährstoffversorgung zu verbessern und mit der Anpassung der Bodenbearbeitungsintensität einen Beitrag zur Verbesserung der Wasserversorgung beim Mais zu leisten.

Nachhaltige Ansätze für den Mais

Die Umfrage verdeutlicht einen Trend zu bodenschonenden Verfahren zur Förderung von Fruchtbarkeit und Wasserversorgung. Gleichzeitig wird von der Züchtung erwartet, wassereffiziente Sorten bereitzustellen. Diese Eigenschaft wird als ebenso wichtig wie der Ertrag gesehen. Obwohl mit der zweijährigen Prüfung der neuen Maissorten in der Schweiz die Datengrundlage für eine Beurteilung bezüglich Wassereffizienz zu klein ist, sind entsprechende Informationen in den jeweiligen Unterlagen der Züchter verfügbar und stresstolerantere Sorten mit Labels gekennzeichnet.